出版のお知らせ

新着ブログ

本日の人気記事BEST5

教室紹介

インスタグラム

個人情報の取扱について

新着情報/お知らせ

◯まだ間に合う!2025年4月から始められる講座

まだお申し込みが可能な4月から始められるカルチャーセンター

の講座をご案内致します。

・NHK文化センター千葉 毎月第2火曜日 10:00~12:00

・NHK学園市川オープンスクール 毎月第2金 15:30~17:30

・産経学園ユーカリが丘 毎月第3月曜日 10:15~12:15/13~15

・NHK文化センターさいたま 毎月第4月 13~15/15:30~17:30

・NHK文化センター千葉 毎月第4水曜日 13:30~15:30

・NHK文化センター千葉 毎月第4木曜日 10:00~12:00

◯キャンセル待ち承り中

・カルチャープラザ公津の杜 毎月第1月曜日 10:30~12:30

・NHK学園市川オープンスクール 毎月第1金 13~/15:30~

※従来、常に数十人のキャンセル待ちがあり、2〜3年待ち頂いて

いたNHK学園市川オープンスクールですが、成田先生の夜間クラスが

増えたことによって、お待ち頂く期間が短くなっております。

まずはキャンセル待ちにご連絡下さい。

・JEUGIA八千代緑が丘 毎月第2金曜日 10:00~12:00

・NHK文化センター柏 毎月第3金曜日 13:00~15:00

新しいことを始めるにふさわしい春です。

日本文化に触れられる金繕いを始めてみませんか?

◯教えて!goo 取材協力しました

NTTドコモが運営するQ&Aコミュニティーサービスである

「教えて!goo」の取材依頼に協力しました。

金繕い(金継ぎ)に関して全く知らない方にもわかりやすいように

ご案内しています。

端的にまとめられていますので、ご一読頂けたら幸いです。

教えて!goo ウォッチ

日本古来の伝統工芸「金継ぎ」で修復した食器は前と同じように

使えるの?

どうぞ宜しくお願い致します。

◯テレビに画像提供

テレビに画像を提供しました。

BSフジの「Trailblazers 〜 次なる日本の革新者たち〜」

という番組です。

ガラスの呼び継ぎという作品を作られるガラス造形作家の

西中千人さんを取り上げる中、呼び継ぎとは何かと説明する

場面で使われます。

恐らく画面に映るのは一瞬かと思われますが、私のテレビデビュー

ということでご覧いただけたら嬉しいです。

また「Trailblazers」という番組は工芸家も多く取り上げられており、

金繕いをなさる皆様には興味深い内容かと思います。

放送日は3月24日金曜日 24:00〜

深夜なので録画するなど無理なさらないようになさって下さい。

◯ポスティング型フリーペーパー「ちいき新聞」掲載

ご縁がありましてポスティング型フリーペーパーの「ちいき新聞」

さんに掲載して頂きました。

配布地域は千葉県北西部です。

お手元に届きましたら、是非ご覧下さい。

金繕いに初めて接した記者さんの感動が伝わる素晴らしい記事です。

○インスタグラム始めました

重い腰を上げてようやく始めました。

ブログやFacebookとは違う内容をアップしています。

良かったらご覧下さい。

ユーザーネームは「kintsukuroi shiratori」です。

○講師からのメッセージ

NHK文化センターからの依頼で「講師からのメッセージ」動画をYouTubeに

アップしています。

良かったらご覧下さい。

○個展のお知らせ

台風襲来にも関わらず222名様ものご来場を頂いて終了致しました。

「白鳥由加利の仕事 金繕い作品展」と題しまして個展を行います。

10月9日(水)〜13日(日) 11:00〜18:00

(初日 13:00〜/最終日 〜15:00)

場所:サイト青山

(地下鉄銀座線 青山一丁目から徒歩5分)

「金繕いの本」、雑誌に掲載した作品から出展する他、今まで作りためた作品を

展示致します。

欠損の美しさを生かしたもの、蒔絵を加えて新たな魅力を加えたものなど多数

用意しておりますので、お出で頂けたら幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。

○メディア情報

■「盆栽世界 2018年6月号(5/2発売)、7月号(6/4発売)」

エスプレス・メディア出版

【特別企画】お手軽金繕いで鉢が蘇る!のページで盆栽鉢修復の

ハウツーを行っています。

器の金繕いにも参考になる内容になっています。

■日本ヴォーグ社「手づくり手帖 初冬号」(vol.15 バックナンバー)

手仕事をする人を紹介する「手の人」のページに掲載されています。

拙著に掲載されていない作品の画像と簡潔明瞭にまとめられた文章で

楽しんで読んで頂けると思います。

是非手に取ってご覧下さい。

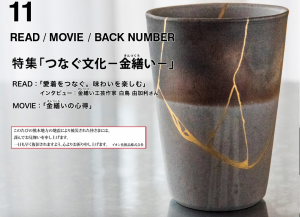

■イオン化粧品 ウエブマガジン「SHIMICOM 11月号」掲載

(現在はバックナンバーに収録されています)

「特集 つなぐ文化ー金繕い」と題して、金繕いとは何かという

インタビューと工程や仕上げの実演を紹介した動画がご覧になれます。

いずれも美しい画像です。是非ご覧下さい。

■船橋よみうり新聞 2017.11/25掲載

読売新聞を購読の方に毎週土曜日配布される「船橋よみうり新聞」の

11/25分に掲載して頂きました。

コンパクトな文章ながら金繕いの魅力を伝えてくれる内容になっています。

※記事の中に教室を開いて2年とありますが、これは自宅工房での教室を

開講した年月を指しています。正確には3年です。

私自身の講師歴は11年になります。

◯「藤那海工房」の金繕い講座

自宅工房のクラスは現在満席で、キャンセル待ちを承っています。

コンタクトのページからお申込み下さい。

※カルチャーセンターの教室については、各カルチャーセンターへ

お問い合わせ下さい。

金繕いとは…

大事にしていた器を割ってしまった…「金繕い」は、割れたり欠けたりした器を漆を使ってつなぎ合わせ、その上を金で蒔絵を施す技術です。

そしてそれは器を単なる「飾り物」とする見た目だけのものではなく、

再び使えるようにする技術なのです。

器本来の魅力を損なうことなく新たに蘇らせる、それが「金繕い」です。

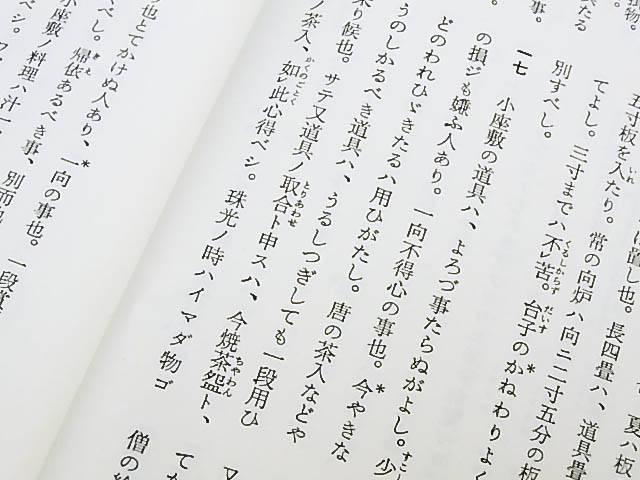

金繕いの歴史

金繕いの発祥には、お茶の伝来が深く関わっています。

鎌倉時代にお茶が中国より伝来した後、お手前に用いられたのは「唐物」と言われる中国や韓国から輸入された貴重な器類でした。

当時日本の焼き物は茶席で用いられるのに適した焼成技術まで達しておらず、こうした輸入品に頼らざるを得なかったのです。

やがて茶道具は拝領品となり、ステイタスの証しと化していきますが、それに伴い破損を修復することが重要になってきます。

英語で「japan」と言われる漆は、接着剤、充填材としても優れた史上最強の塗料です。

日本人は、この漆を縄文時代から土器や木・漆工器の直しにも使っていました。

長い時間をかけ日本人が培ってきた漆の技術が、茶道具の修復に応用されたのは当然のことだと考えます。

・井戸茶碗 銘「筒井筒」

<重要文化財 昭和25年8月29日指定>

金繕い?金継ぎ?

私共一菜会では、陶磁器の修復を“金繕い”と称しております。

これは室町時代以降「繕い」「漆つくろい」という名称が使われるようになることから、“金繕い”が正式名称と考えるからです。

「金継ぎ」と称している場合もありますが、これは近代職人から起こった名称

です。

金繕いの略称とも言えるでしょう。

デジタルカメラをデジカメと言っているようなものだと考察しています。

・利休の覚書とされる南方録

金繕いの工程

陶磁器の破損は、大別すると「ほつれ」「欠け」「ニュウ」「ひび」「割れ」の

5種類になります。

「ニュウ」、「ひび」は止め、「割れ」は接着します。

その後残った欠損部は、「ほつれ」「欠け」と同様に埋めていきます。

金繕いの工程の大半は、この欠損を埋めるという作業に費やされます。

修復の最後は、漆芸の蒔絵の技術と同様に破損部を金・銀で加飾して完成

します。

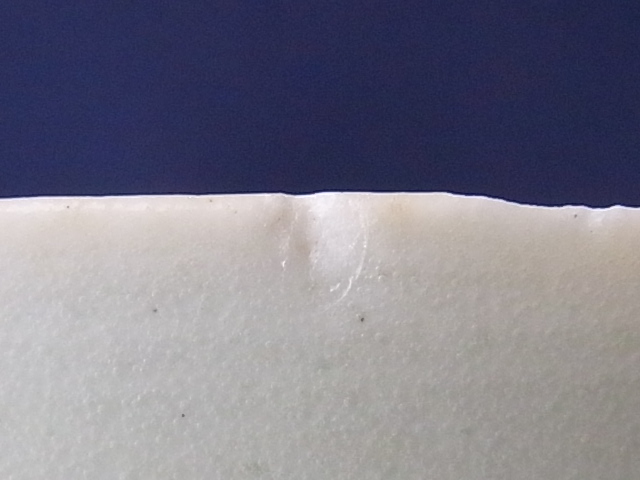

【ほつれ】

小さな欠けのこと。

口縁•底部等に多く見られます。

欠損を埋め、仕上げをします。

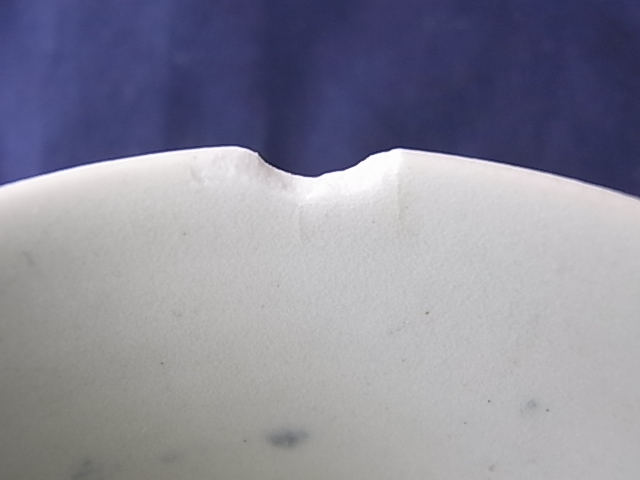

【欠け】

「ほつれ」より大きな欠けで、欠損部の破片のないものです。

欠損を埋め、仕上げをします。

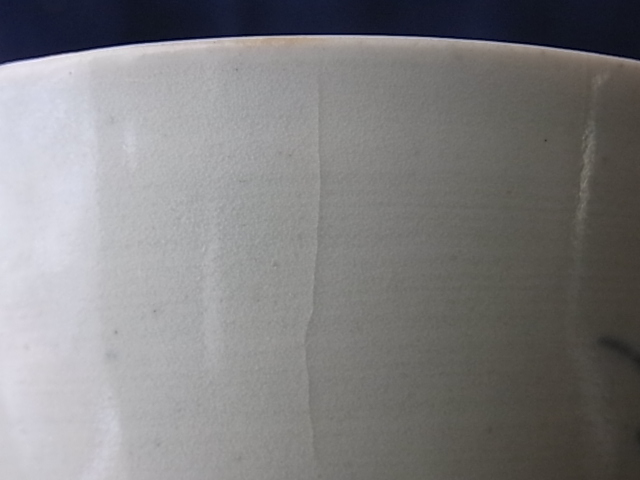

【ニュウ】

僅かなひび割れのことで、陶磁器の表面には大きな凸凹は

現れていないものです。

止めの作業を行います。

【ひび】

割れ口の大きなひびで、「ほつれ」「欠け」から続く場合や、

窯傷によるものがあります。

止めの作業のあと、欠損を埋め、仕上げを行います。