カテゴリー別アーカイブ: 日常の風景

アマビエの木

先週、NHK学園市川オープンスクールの教室が再開しました。

久しぶりに市川駅に降りたところ、券売機のところにあったのが

「アマビエの木」です。

JR市川駅が塗り絵を配って、市民から色を塗った物を集めて木の

形に貼ったようです。

ご存知のように妖怪アマビエは疫病が流行ると予告したとされるもの

ですが、新型コロナウィルスの収束を願う象徴になっています。

これに異論が出ていると聞きますが、日本人が新型コロナウィルスに

立ち向かっていく気持ちをまとめるアイコンならば、それはそれで

いいのではないかと思います。

収束の為には一人一人が出来ることを全うすることが必要です。

何か象徴になってくれるのであれば、どんなことも細かいことに

なってしまうのでは?と大らかにありたいと思います。

藤那海工房 金繕い教室 再開しました

カルチャーセンターに続き、私個人の教室である藤那海工房の金繕い

教室も再開しました。

画像では分かりにくくなってしまいましたが、真ん中にアクリル板の

パーティションを置いています。

受講の方にはマスク着用、私はマスクの上、フェースガード着用という装備

です。

それでも本日ご参加の方には「楽しかった」と言って頂き、安堵しました。

東京アラートが発動され、まだまだ安心とは言えませんが、やはり楽しい

という気持ちは大事にしたいと思います。

残念ながら県境を越える移動が自粛されているので、6月上旬で私が県境を

越える場所にあるカルチャーセンターは再開を見送りました。

該当する教室に通われている方は、来月を楽しみにして頂けると幸いです。

梅のはちみつ漬け2020 1週間後

5月25日に漬けた梅のはちみつ漬けが1週間経ちました。

すでに梅の青さはなくなり、果汁が出てシワシワになっています。

はちみつの粘り気がなくなって、サラサラしています。

1日に1回は瓶を傾けるようにして撹拌し、同じ梅がずっと上に浮かんで

いないようにしています。

もう飲めるような感じになっていますが、1ヶ月半待ちたいと思います。

楽しみ、楽しみ。

カルチャーセンター再開しました

本日、カルチャープラザ公津の杜の教室が再開しました。

テーブルの間隔を大きく取り、消毒の徹底、マスクの着用など

対策を行っての再開です。

私としてもウィルスが完全になくなった訳ではない環境の中、

どれだけお越し頂けるか不安に思っていましたが、以前から受講の方が

皆様参加下さり、ホッとしているところです。

今日のカルチャープラザ公津の杜もそうですが、カルチャーセンター

には窓がない教室があります。

受講の方の中には、このような無窓の教室は換気がされていないとお考え

の方がおられます。

これは大きな間違いで、建築基準法などで建物の換気量が決められており、

無窓の部屋でも換気の為の装置が必ずあります。

これは金箔の作業の時にエアコンを止めても金箔が動くことで、お分かり

になると思います。

更に出入り口のドアが解放されているので、換気は問題がないと考えて

います。

もしかすると問題は2ヶ月にもなる休講ですっかり「浦島太郎」になって

しまった私自身かもしれません(笑)

気合いを入れて頑張ります!

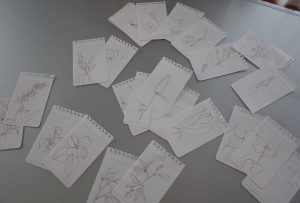

スケッチ散歩

巣ごもり生活は楽しかったのですが、運動不足は大きな問題でした。

前にブログで書いたように、食料品買い出しの際、なるべく歩くように

していたのですが、さらに行っていたのがスケッチです。

小さなメモ帳とボールペンを持参。

散歩していて道端で花を見つけるとスケッチしていました。

花は綺麗な時期があるので、次のチャンスはないかもしれないと思うと

一期一会という気がします。

道を間違えて偶然見つけたとか、時期を外してもう花が終わっていたとか

ダメだと思っていたら別の場所で見つけたとか、いろいろな出会いが

ありました。

ところでスケッチなのにボールペン?と思われた方もおられると思います。

これは師匠の原一菜先生の教えで、蒔絵で描く時の為に一気に描く練習

でもあるのです。

鉛筆のように中心線を描いたりしてアタリが取れないので、手前の物から

計画的に描くというコツが要ります。

またバランスも把握しながら描かなければなりません。

円山応挙は写生を重要視した画家として知られています。

完成した作品の魅力は写生で培われたものが支えていると思うと、スケッチの

大切さを感じずにはいられません。

ガラスサンプル着手

随分前からガラスの修復サンプルを作りたいと思っていました。

「百聞は一見にしかず」と言いますが、どんなに言葉を尽くしても

サンプルを見て頂くのが一番わかりやすいのです。

この状態では何をしようとしているのか、全くわからないと思います。

サンプルとしては第1段階なので、それは仕方ありません。

実はこの第1段階がなかなか作れなくて、サンプル作りに蹴つまずいて

いたのです。

それが新しい道具が見つかって、一気に作業が進みました。

道具一つでそんなに変わるものかと思われるかもしれませんが、面白い

もので、パッと問題が解決してしまう出会いがあるのです。

とはいえこのサンプルもいつ完成するとは確約出来ません。

そろそろ私のワクワク巣ごもり生活も終わりになりそうなので。

梅のはちみつ漬け2020

昨年、教えて頂いて初チャレンジした梅のはちみつ漬け。

とても美味しく頂けたので、今年も挑戦してみました。

青梅を下準備してはちみつと共に漬け込むというシンプルな作り方

ですが、体にいいものばかりで夏には最適です。

前回は、はちみつの結晶化してしまった部分まで入れてしまったという

ミスをしましたが、同じ失敗は致しません。

後は無事の完成を祈るのみ。

1ヶ月半ほどでジュースが飲める予定です。

フェイスシールド 自作してみた

新型コロナウィルス感染予防の為のフェイスシールドを自作して

みました。

得意の100均材料です。

使った材料は左からA4サイズのプラ板、すきまテープ、B6サイズのプラ板、

ゴムテープとマジックテープで出来た荷造りテープの4点です。

その他、接着剤とマスキングテープを使いました。

完成品です。

手順は簡単。

1.A4サイズのプラ板の下方になる角をカットし、丸くする。ヤスリがけ

2.同じくA4サイズのプラ板の上方にゴムテープが通る穴を明ける。

3.B6サイズのプラ板から2で明けた穴を補強する板を切り出す。接着

4.ゴムテープを半分に切り、プラ板の左右に分けて取り付ける

5.額が当たる部分にすきまテープを3重に貼る

6.補強のプラ板を貼った部分をマスキングテープで隠す

実装したところ、マスクはもちろん拡大鏡をかけても使用可能でしたので、

機能としては十分なのですが…可哀想なまでの手作り感は否めない(涙)

そもそも何でこんなものを作り始めたかというと、いよいよ首都圏も

緊急事態宣言が解除される見通しになって、各カルチャーセンターの教室

が再開される模様になってきたからです。

より受講の皆様に安心して頂くにはと考えたのですが、これが登場するか

否かは参加された時にご確認下さい(笑)

ビニール手袋 品薄

本漆の作業では、かぶれないようにビニール手袋の使用が

欠かせません。

私も金繕い程度の作業だと気にしないのですが、さすがに本漆の

量が多くなる拭き漆の作業ではビニール手袋を使います。

先般、ホームセンターに出かけた際に購入しようとしたのですが、

棚から商品が姿を消していました。

新型コロナウィルスの感染防止の為にビニール手袋の需要が多く

なった為と思われます。

マスクほど必須ではないので、いずれ市場に戻ってくると思いますが、

お手元の在庫が少ない方はご注意下さい。

トクサを分解する

ずっと乾燥させていたトクサを、余裕のある巣ごもり期間を利用

して分解しました。

トクサはダンボール箱に入っているように、本来は70〜80cmの長さに

成長するものです。

それを根元から切り取り、ダンボール箱にまとめて乾燥させていました。

長いままだと収納や持ち運びに困るので、一節ごとに園芸ハサミで切り、

分解したのです。

トクサは表面についた珪酸で漆部分のみ削れ、器自体は全く傷つけない

という便利な道具です。

使用の際には水に20〜30分浸して柔らかくしてから使用します。

ご飯のりにしろトクサにしろ、日本人は自然の中から道具を見出しています。

それらの道具は何らかの手間はかかりますが、無用な強引さがないところが

いいと思いませんか。