カテゴリー別アーカイブ: 日本の文化

骨董店の手法

NHK文化センター柏教室のHさんの作品をご紹介します。

平鉢の欠けの金繕いです。

こちらの器はご友人が骨董店からお求めになったのを依頼されて

金繕いされた物です。

アップの画像を見て頂くと、その形に違和感を覚えられるのでは

ないでしょうか。

そう、通常よく見る欠けとは違う形なのです。

これは骨董店が欠けていた部分にヤスリをかけて窪みを目立たなく

加工してしまっていたことによって生じた形だからです。

確かに形として目立たなくなりますが、素地を守っている釉薬を

削り落としてしまっているので、器としては不完全なものになって

います。

金繕いするにあたってHさんは釉薬だけでなく、形として損なった

部分も補って直されました。

本来の姿に戻すのは意外に大変で苦労されましたが、丁寧に直された

器は喜んでいるのではないでしょうか。

金泥の光沢がひときわ輝いて見えます。

骨董業界では破損がないものを「完品(カンピン)」と呼び、破損

しているものは一段低く見られます。

金繕い(金継ぎ)の流行で破損しているものを敢えてお求めになる方も

多くなりましたが、かつては隠すように展示されていました。

それが故に小手先の加工で販売されたのだと思いますが、金繕い

(金継ぎ)が流行しているからこそ、手を加えずに販売して頂けたらと

願って止みません。

貝絵 秋春

JEUGIAイオンモール八千代緑が丘教室のTさんの作品を

ご紹介致します。

ハマグリ貝の貝絵です。

金繕いの教室では金箔の扱いを学んで頂く為にハマグリ貝に金箔

を貼るカリキュラムをご用意しています。

ここから更に貝絵にチャレンジされたい方には引き続き、ご指導

しております。

左側の貝には秋(紅葉と松葉)、右側の貝には桜を新うるしの色で

描かれました。

Tさんはご趣味でスーパーリアルの油絵を描かれているそうで、

画題を描くのは難なくこなされているのですが、題材の選び方、

レイアウトの考え方など日本文化に合わせて検討して頂きました。

新うるしで描いて頂くと器としても使用が可能なので、飾るだけで

なく食卓にも華を添えるアイテムになるはずです。

楽しんでお使い頂ければ嬉しいです。

文様の格 見逃し配信

10月30日、「文様の格」と題した講習会をNHK文化センター千葉

教室とオンラインで行いました。

1時間半、文様の格とその取り合わせ、文様を検討する際に押さえて

おくべき知識をふんだんに盛り込んでお話ししました。

渾身の内容が11月2日から16日まで見逃し配信でご覧頂けます。

あいにく途中で行ったクイズはご参加頂けませんが、内容は十分お楽しみ

頂けます。

御視聴をどうぞ宜しくお願い致します。

金繕いから学ぶ 文様の格

「金繕いから学ぶ 文様の格」と題して1日講座を行います。

10月30日水曜日 13:30〜15:00

NHK文化センター千葉教室

近年、金繕いはただ破損を直すだけではなく、蒔絵をプラスして

オリジナリティを求める傾向にあります。

そこで必要になるのが文様に関する知識です。

あまり知られていませんが日本では文様に厳密な格付けがあります。

その知識を踏まえた上で作品に最も相応しい文様を選択すべきでは

ないでしょうか。

この講座では一般の文様辞典にはない知識をご紹介します。

お聞き頂くことで日本文化に対する造詣を深めて頂ければ幸いです。

ご参加をお待ちしております。

◯オンデマンド(リアルタイムでの視聴〜ご都合が良い時に視聴)

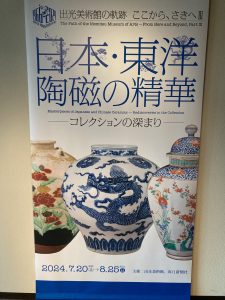

日本・東洋 陶磁の精華

現在、出光美術館で行われている「日本・東洋 陶磁の精華」

という展覧会に行ってきました。

ご存知の方もおられるかと思いますが、出光美術館は建物の建て替えに

伴い、一時閉館が予定されています。

その閉館前に出光美術館の軌跡を表す展覧会の一つです。

出光美術館は国宝2件・重要文化財57件を含む約1万件のコレクションを

有する美術館として広く知られています。

その中から陶磁器に絞って

中国「シルクロード」「皇帝のうつわ」

朝鮮・日本

「交流」「中国陶磁の影響」「中国からの脱却」「独自性の形成」

とのタイトルで選定されています。

出光美術館の総力を結集した展覧会ですので、いずれも見応えのある

ものばかりでした。

展覧会の狙い通り各国の個性を意識して見ると、それぞれの特徴が

つかめて面白いかと思います。

会期終了が8月25日日曜日まで迫っています。

貴重な破片室も含めて是非ご覧下さい。

金箔貼り蛤貝と雛飾り

講座のカリキュラムには磨いたはまぐり貝に金箔を貼ると

いうものが含まれています。

その講座で制作された貝に雛を飾って下さった画像を提供

頂きましたので、ご紹介します。

ご提供下さったNHK学園市川オープンスクールのIさんに

よりますと、色鮮やかな方が奈良一刀彫、男雛と女雛が

一体になっているのが白檀製だそうです。

いずれにしても金箔が雛を引き立てていて、小さいながらも

存在感満点です。

金繕いのカリキュラムに貝合わせの制作が入っているのは

貝を磨く過程でカッターで削る作業に慣れ、金箔を貼る作業を

体験して頂くためです。

貝の局面に金箔を貼ることが出来れば、どんな形の器でも金箔

を貼る自信がつくはずです。

飾り物は不要とカリキュラムを辞退することなく、何でも経験

とチャレンジして頂くと新しい世界が待っています。

喪中の際の依代

門松は歳神様をお迎えする際の目印(依代)ですが、喪中の際

には太田流礼法では「葉牡丹」をお勧めしています。

葉牡丹は葉牡丹でも色は白に限られます。

姿は鉢植えで構いません。

これは決まりではありませんが、私は植木鉢に白い紙を掛けて、

水引を結んでいます。

水引は双銀。

結びは喪中に相応しい結びを選択しました。

門松ですと松の内を過ぎても飾っているのは気になりますが、

葉牡丹ですとあまり気にならないので「どんと焼き」まで

飾っておこうと思います。

喪中の場合どうするの?と疑問に思っていた方は参考になさって

下さい。

年末に行っている「年迎え 門松・屠蘇 特別講座」では、この

ようなお正月の行事やしつらえについてお話ししています。

興味を持たれた方は参加してくださると嬉しいです。

実は日本発祥

今や珍しくない店名など広告の入ったペーパーナプキンですが、

日本発祥だということをご存知でしょうか。

以前のブログでも書きましたが、明治期に和紙は盛んに海外に輸出

されていました。

薄葉紙と言われる宝石などの貴重品を包む紙やタイプライター用紙

など薄くて丈夫な和紙が世界中で重宝されたのです。

ペーパーナプキンはその薄い紙を作れる技術と浮世絵などの印刷技術が

合体して作られたものなのです。

画像は横浜山手西洋館で最大規模を誇るベーリック・ホールに展示されて

いるものです。

建築主であるベーリック氏の会社名がはっきり印刷されています。

デザイン全体は洋風ですが、よく見ると描かれている花が菊だったりして

和を感じる内容になっています。

海外でオークションに出ていたものを、たまたまベーリック・ホールに

所縁のある方が見つけてベーリック・ホールに寄贈したと聞いています。

和紙輸出の隆盛も現在主流のパルプ紙が開発されると一気に下火になります。

明治35年くらいには全く逆転してしまい、日本はパルプ紙の輸入国になって

しまいます。

実は実父の実家は江戸時代に横浜・保土ヶ谷で今でいう旅館業を営んで

いました。

それが明治維新で宿場町の制度が廃止になり、仕事を変えざるを得なく

なります。

最初は名刺の印刷業を始め、パルプ紙の輸入が始まった頃に洋紙の輸入業に

携わります。

この辺りの出来事はこの頃の立身出世物語のような激動があったのでは

ないかと想像しますが、今ではそれを知る親戚は皆、鬼籍に入ってしまい

ました。

もっと興味を持って聞いておけば良かったと残念に思っています。

菊の御紋ではない

先日のブログで紋様を使うことは紋様の力をもらうこと、という

記事を書きました。

今回はその紋様繋がりで、横浜山手西洋館の一つ、ベーリックホール

から紋様をご紹介致します。

建築主のベリック氏の執務室でもあったと言われるリビングルームの

暖炉にあるレリーフです。

これをご覧になった見学者の方から「菊の御紋がある。日本の皇室と

関係があるのでは?」との感想が多く聞かれます。

しかしこれは菊の御紋ではありません。

西洋建築ではよくみられる「ロゼッタ紋様」といいます。

「ロゼッタ」というと薔薇をイメージされるかと思いますが、薔薇に限定

されたものではなく「お花模様」と訳すのが適当かと思われます。

ちなみに皇室の菊の御紋の元になった菊は一般によく見る種類の菊では

ありません。

しかし一目で菊の御紋に通じる形をしています。

紋様の成り立ちはとても興味深く、世界を旅して日本にたどり着いて

いるケースもあります。

まだまだ勉強中ですが、さらに知識を深めたいと思っています。