カテゴリー別アーカイブ: 生徒さんの作品

相手に伝わる

NHK文化センター柏教室のSさんの作品をご紹介します。

湯呑みの欠けです。

真摯な作業姿勢を度々ご紹介しているSさんなので、このような基本的な

欠けの直しは全く問題なくこなされています。

先日、ある方から破損の直しは技術さえ習得すれば誰でも出来ること、

という辛辣なご意見を頂戴しました。

しかし私はそうは思っていません。

かつて骨董商の方に小さな欠けの直しであっても、直し手の精神が感じられる

とお聞きしたことがあります。

まさにその通りでSさんの作品もどれだけ丁寧に作業したか、金繕いが完成

してなお素敵に見えるように気を配られたかが見えるのです。

大切な器だからこそSさんのように心を込めて作業なさって下さい。

拝見する方だけでなく、直されている器も見ていますから。

2023草木染め大会報告

例年にない暑い夏で、藍の生育を助けて頂きながら今年の草木染め

大会を終了しました。

結局、7月、8月、9月と3回行いましたので、ご参加の皆様の

作品をご紹介したいと思います。

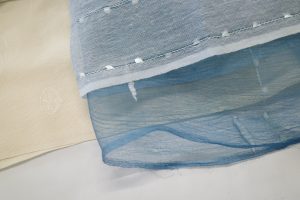

Hさんの白生地から染められたもの。

左:帯揚げ やしゃぶし アルミ媒染でベージュ色に

右:ストール 生藍染め 染まりやすい絹とと素材の部分で色違いに

Mさんの白生地から染めたストール

左:蘇芳 アルミ媒染を2回

右:生藍染め 凹凸のある生地で深い色に

Fさんの作品。

色が派手過ぎて使えなかった帯揚げをやしゃぶしのアルミ媒染で

シックに変えられました。

左から蛍光イエロー、蛍光グリーンだったとは思えない落ち着いた

雰囲気に。

同じくFさんの作品。

左:綿ハンカチ やしゃぶし アルミ媒染でベージュに

中:派手なピンクだった絞りの帯揚げが和らいだイメージに

右:シミがあったベージュ系の帯揚げが生藍染めで新しい色合いに

草木染めの面白いところは白生地で染めたとしても、生地の風合いで

思わぬ色になるところでしょうか。

また今年の大会では使えなかった色やシミがあったものが、染めを

加えることで使えるものに変えられた方が多かったのが印象的でした。

金繕いも「蘇らせる」ものですが、草木染めも同じだったというのを

改めて気づきました。

来年また行うか迷いがあったのですが、ご参加の方から「是非」という

お声を頂いて頑張ってみようと思っています。

藍の栽培を協力して下さる方もおられますので、今年は参加しなかった

けれどという方は、来年は是非ご検討下さい。

色を変える

NHK文化センター千葉教室の生徒さんの作品をご紹介します。

割れの金繕いです。

今回、工夫して頂いたのが仕上げです。

渋い色目の染め付けで紫陽花が描かれていますが、この絵をまたぐように

割れの線が入っています。

度々このような具象柄の対策をご紹介していますが、今回は柄に差し掛かった

部分だけ薫銀泥の仕上げにして頂いたのです。

植物はもちろんのこと、人型など仕上げの線が痛々しく見えるケースは多く

あります。

今回のケースは単純に仕上げの色を変えただけで落ち着いて見えるという

取り組みやすい方法です。

是非参考になさって下さい。

仕上げデビューにして

JEUGIAイオンモール八千代緑が丘教室のTさんの作品をご紹介します。

醤油差しのひびの直しです。

素晴らしいのは仕上げデビューで、これだけの細い線が描けている

ことです。

そう、皆様憧れの細い線です。

Tさんは下地の作業から丁寧な仕事振りでしたので、この細い線も

納得です。

いつもブログに書いていますが、仕上げの線は細ければいいというもの

ではありません。

Tさんの場合、小ぶりな醤油差しにとても合っている線なのでなお

いいのです。

ましてや仕上げに慣れないうちは無理する必要はありません。

自分が描ける精一杯のものでいいと考えています。

どんな線であれ仕上げにたどり着いた、ご自分をヨシとしてあげて下さい。

海外産の漆器

藤那海工房 西登戸教室のOさんの作品をご紹介致します。

東南アジア系が産地の漆器の直しです。

日本にはない独特の意匠が素敵な漆器です。

特にお使いになってはいないとのことですが、置いておくだけで雰囲気が

ある一品です。

こちらはまず取手の部分が裂けてしまっていました。

これをただ接着するだけではなく、糸を巻いて仕上げられました。

釣り具で使う巻き方だそうで、巻き始めと巻き終わりがわからない

ところが、より綺麗に見せています。

このほか物入れ部の痛みもしっかり直して完成とされました。

実はこのもの自体は同じ教室のIさん所有のもので、返却されたご本人が

喜ばれたのは勿論です。

ご自分のものを直すのが金繕い教室ではありますが、面白いもので

自分が破損させたものは同じように欠損するのです。

ですので預かって直しを行うと自分が壊さない形で破損しているものを

直すことになるので、とても勉強になります。

その他、お返しするとなると作業も丁寧になるので、そこも腕を上げる

要素になります。

是非お友達、ご親戚から預かって直してみましょう。

マグカップの補強

藤那海工房 西登戸教室にいらしたIさんの作品をご紹介致します。

マグカップの割れに補強をしたものです。

マグカップの取手周辺が割れたケースです。

再度使用を考える場合、接着後にしっかりとした補強が必要です。

Iさんの場合、縁に近いところで糸を巻いて頂きました。

この方法ですと樽にタガが嵌めてあるように、再度剥離してしまう

のを押さえます。

Iさんは細い糸を必要最小限の巻き数で収められました。

もちろん単純に糸を巻いてあるだけではありませんし、糸の材質も

問題になってきます。

同様のケースの場合、まずは手順をご相談下さい。

詳細についてご説明致します。

可愛いツマミ

藤那海工房 西登戸教室のOさんの作品をご紹介します。

急須のツマミの金繕いです。

突起しているツマミは急須に限らず破損してしまいやすい部分です。

摘むだけでなく移動も伴うので、強度が高い「のりうるし」での接着

をおすすめしています。

接着前に補強、接着後もさらに補強という時間を要する手順になり

ますので、使用頻度や思い入れの深さなどで作業手順を決めて

参ります。

Oさんの作品の場合は、元々の可愛らしい鳥型のツマミが元通りになり、

接着面も隠れて目立たない完成になりました。

ツマミが紛失していても対応ができますので、是非ご相談下さい。

傷なりの美しさ

前回に続き藤那海工房 西登戸教室のKさんの作品をご紹介致します。

恐らく水指の蓋ではないかというものの接着です。

目の荒い陶器なので割れ口も揺らぎがあります。

それをKさんは自然に傷の通り仕上げられました。

仕上げの際にご質問が多いのですが、線が太い部分と細い部分がある

場合、全て太く仕上げるのか否かという問題です。

これに関しては太いところは太く、細いところは細くと傷の通りに仕上げ

られるのをお勧めしています。

というのも自分の思う通りに仕上げの線は変えられるのですが、あまりに

作り過ぎるとかえって不自然な感じを受けるからです。

これは誰しも割れた状態を目にしていて、知らず知らずのうちに割れの

ラインというものが頭に残っているからだと思われます。

Kさんの作品は元々の割れ方も美しかったのですが、自然に仕上げられた線も

美しく、大変素晴らしい作品になりました。

下の画像はKさんが一気に仕上げられた作品達です。

他にも精力的に新しい試みに挑まれているので、またご紹介したいと思います。

窯傷の大鉢

藤那海工房 西登戸教室のKさんの作品をご紹介致します。

大鉢の窯傷の金繕いです。

窯傷とは焼成段階で生じてしまった破損のことです。

古くは茶道の世界で「神の成せる技」とされ、敢えて傷の痕跡を

残すように金繕いしました。

これは窯傷独特の形状があってこその修復方法とも言えます。

茶道具でなく日常の器であれば痕跡を残さず、綺麗に金繕いするという

のも考え方の一つです。

どのように直すのかは、ご自身の判断にお任せしています。

Kさんの場合は日常の器でしたので、やや低めではありますが、しっかり

欠損は埋めてあります。

銀泥の仕上げで直径40cmほどもある大鉢のワンポイントになったのでは

ないでしょうか。

またまたシー陶器・シーガラス

シー陶器とシーガラスで作るアクセサリー作りはもうやりませんと

言っておいて、実はこっそりとやっております。

(ここまで来ると、ほとんど止める止める詐欺ですね。)

今回はNHK文化センターさいたまアリーナ教室で行った分です。

手仕事がお好きなお二人の作品です。

改めて画像で見ると、色、柄の選択が良く、綺麗にまとまっていますね。

シー陶器、シーガラスは材料の違い、色、柄で選択肢が多くあります。

そこをどう絞っていくのかが一つの関門なのですが、これを使いたい!

と思う1片をきっかけにすると、後が決めやすいのではないかと考えて

います。

残っている材料で良ければと言って、もう1箇所でも行っているので、

近々SNSに上げたいと思います。