カテゴリー別アーカイブ: 生徒さんの作品

密かに金継ぎでアクセサリー

シー陶器、シーグラスで作る金継ぎアクセサリー作りですが、

こっそり続けています。

まずご紹介するのは藤那海工房本漆クラスのOさんの作品です。

青系、緑系で統一し、放射状にレイアウトしたブローチです。

色味でまとまり感がありつつ、レイアウトは個性的。

日常に楽しんでお使い頂けたら嬉しいです。

次は港北カルチャーセンターのTさんの作品です。

多彩な色合わせをまとめたのは流石。

作業も綺麗な方なので完成度も高いです。

左側の作品は教室でお召しになっているエプロンにつけておられます。

同じ教室の方は是非ご注目下さい。

手元にある材料のみになってしまいますが、今年中にまたイベントが

開けたらと考えています。

やってみたい!という方はお声がけ下さい。

たくさんの欠け

NHK学園市川オープンスクールの方の作品をご紹介致します。

陶器のお皿の縁がたくさん欠けてしまっていました。

柔らかい質の陶器の場合、縁がたくさん欠けてしまうのは、よくある

ことです。

まずは1箇所づつ丁寧に欠損を埋めますが、問題は仕上げです。

欠けがたくさんある場合、金で仕上げると悪目立ちすることがあります。

ご紹介のお皿の場合は銀泥で仕上げられました。

縁に濃い釉薬の色がありますので、銀泥が硫化していくと、いい感じに

馴染む予定です。

お皿全体の感じとしても合うと思います。

縁にたくさん欠けがある器を金繕い中の方は参考になさって下さい。

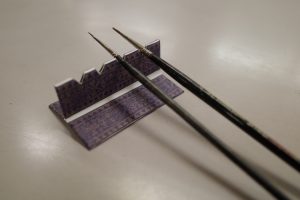

コルク栓の筆置き

先日、牛乳パックを利用した筆置きをご紹介しましたが、今回は

ワインのコルク栓を利用したものです。

考案は産経学園ユーカリが丘校のMさんです。

コルク栓を半分に切ったシンプルなものです。

しかし処分してしまう物を利用したという意味ではSDGsと言えるのでは

ないでしょうか。

金繕いの教室に来て下さる方は皆様アイディアが豊富です。

これはというものがありましたら、是非ご紹介下さい。

小さな置き物

NHK学園市川オープンスクールのUさんの作品をご紹介します。

海外旅行のお土産でフクロウと思われる置き物です。

天然石で出来ているのですが、頭の部分が欠けてしまって

いました。

金繕い、金継ぎというと陶磁器製の食器の修復に限定されてしまう

かも知れませんが、技術の応用で用途、材質に捉われず修復が可能

です。

その好例がUさんの作品です。

欠けた部分を補い、金泥で仕上げられました。

元々彫られていた溝も再現されたので、素材感が違っても違和感が

ないと思います。

高さは5cm足らずの小さなものですが、蘇ったことで旅の思い出と

共に大切にされていくのではないでしょうか。

置き物の場合は具象的な物が多いだけに破損してしまうと悲壮感が

漂います。

器ではないからと遠慮なさらず、教室にお持ち下さい。

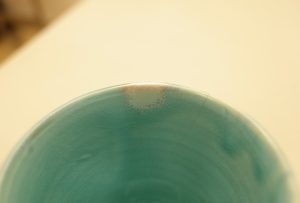

漆繕い

藤那海工房 金繕い教室で本漆をなさっているTさんの作品を

ご紹介致します。

ご友人のお皿の割れを金繕いされました。

糊漆を使って接着した後、欠損を埋められました。

金や銀などの金属粉で仕上げるのではなく、黒漆で仕上げられています。

割れたなりの仕上げをなさっていますが、これがため息が出るほど

美しいのはTさんの丁寧な作業の結果です。

「金繕い」「金継ぎ」という言葉が先行して、金や銀などの仕上げが

当然と思われているかもしれません。

しかし歴史的に見ると「漆繕い」が原点です。

Tさんの作品は味わいのある釉薬と相まって黒漆の選択が素晴らしかったと

思います。

持ち主の方に返却されたところ大変気に入って下さり、毎日お茶の

時間に使われていると送られてきた画像です。

さりげない画像ですが、お喜びの様子が伝わってきます。

これこそ金繕いの醍醐味。

Tさんの次のチャレンジも楽しみにしています。

馴染ませる

カルチャープラザ公津の杜のIさんの作品をご紹介致します。

ご友人のフリーカップの欠け+ひびを金繕いされました。

表のひびはカップ自体の柄の続きに見えるように加飾して仕上げられ

ました。

仕上げ直後は白く見える銀泥ですが、硫化してくると黒くなって、

ますます続きに見えるようになります。

内側の欠けは形が不自然だったので、輪郭線をぼやかした仕上げに

されました。

このぼやっとした感じは特殊な道具を使って作られています。

特殊な道具はなさりたい感じによって変わりますので、ご興味を持たれ

たら教室でご相談下さい。

金繕いなさった部分は主張しすぎずカップに馴染んでくれると思います。

返却されたご友人も納得されるでしょう。

牛乳パックの筆置き

NHK文化センター柏教室のAさんのアイディアをご紹介します。

牛乳パックで作った筆置きです。

作り方は簡単です。

牛乳パックの折り目を利用して折るだけです。

筆を置いている部分は2つ折りになっていて、そこに筆が落ち着く

ようにカットが入っています。

表面はマスキンングテープでお化粧してしまえば、素敵になります。

便利なのが折り畳んで道具箱の隙間に入ることです。

場所を取らずにしまえることで、忘れるのも避けられます。

既に同じ教室の方で真似して作られた方もおられます。

もちろん特許で抑えられていることはありませんので「これはいい!」

と思われた方は作ってみて下さい。

そのアイディアに感動されると思います。

根元から折れた取手

NHK文化センター柏教室のTさんの作品をご紹介致します。

ピーターラビットのマグカップの取手が根元から折れて

しまったものです。

根元から折れてしまった場合は内側まで穴を貫通させ補強する

必要があります。

かなりな「大工事」になるので怯む方がほとんどなのですが、Tさんは

挑んで下さいました。

内側にどうしても補強の痕跡が出てしまうのですが、上側はピーター

ラビットに掛けてニンジンの形で蒔絵されました。

このようにキチンと補強すれば根元から取手が折れてしまっても再び

使用が可能になります。

恐れずチャレンジして頂ければと考えています。

ナイスアイディア

NHK文化センター柏教室のAさんの作品をご紹介致します。

唐突に残ってしまった欠損の痕跡を上手く隠されています。

中鉢の底付近に4方に広がる形で出来てしまったひびを直されました。

幸いひび自体は見えなくなったのですが、中央の部分は欠損があり、

仕上げが免れませんでした。

唐突に生じているように見えるので、何かいいアイディアはありませんか

とお願いしたところ、画像のように外側にあった七宝紋様で蒔絵され

ました。

Aさんは常に抜群のアイディアで素晴らしい仕上げをされるのですが、

今回も秀逸なアイディアだと思います。

唐突に生じる欠損はあり得ないことではありません。

もしそのような欠損に巡り合ってしまったらAさんのアイディアを思い出し

てみて下さい。