カテゴリー別アーカイブ: 生徒さんの作品

不運を乗り越えて

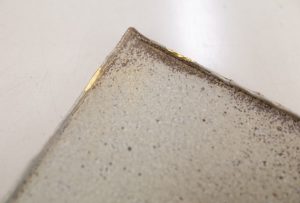

NHK文化センター柏教室のHさんの作品をご紹介致します。

楕円形のお皿の欠けでした。

表から見ると何事もないように見えますが、裏面には大きな傷跡の痕跡

があります。

お友達が骨董屋さんからお求めになったそうですが、裏面に欠けがある

ことを指摘すると、その場でグラインダー(電動回転式のヤスリ)で

削られてしまったのだそうです。

確かに深い欠けではなくなりましたが、広範囲にヤスリの深い傷がつき、

表から見ても楕円形が歪んでしまったのです。

本来は1.5cm角程度の欠けだったのではないかと思われますが、広がって

しまった傷を必要最小限の範囲で埋め、楕円形の綺麗な形も戻されました。

これもHさんの丁寧な作業の結果です。

お返ししたお友達も元の姿を取り戻した器に喜ばれたと思います。

このブログをお読みになっている方には、骨董店で破損した器のお買い物を

する際に、このような対応は絶対お断りになることをお勧めします!

シンプル

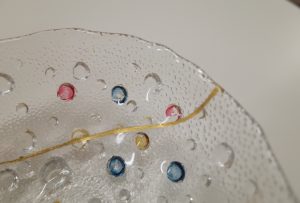

NHK文化センター柏教室のSさんご夫妻の作品をご紹介致します。

フリーカップの欠けとひびです。

実際の形も近かったとは思いますが、このようなすっきりとした形に

まとめられたのはSさんご夫妻のセンスだと思います。

表の仕上げも綺麗です。

Sさんご夫妻は仕上げ前の下地の大切さを理解して下さり、その徹底ぶりは

頭が下がる思いです。

それに伴って仕上げの腕もどんどん上達されています。

最近は漆器の直しが多くなっているお二人ですが、いろいろチャレンジして

あたらしい世界に触れて頂きたいと思っています。

脚 戻る

藤那海工房 西登戸教室のOさんの作品をご紹介致します。

個性的な作家さん物の器です。

ボール部分が欠けとひび、ボールを支える脚3本の内1本が折れていました。

金繕い部分両方が一枚の画像に収まるように鏡に乗せて撮影させて頂きました。

脚折れ部分の金繕いは丁度ボール部分の下、左側に写っています。

ボール部分を支えるという機能がある脚を接合する方法はいろいろあります。

強度が高くなれば必然的に手間もかかりますので、どのようにするかは

ご相談頂きたいと思います。

Oさんの器は無事完成。

高さのある姿はどのように活躍しているでしょうか?

西登戸教室について

一般のご家庭を会場としてお借りしている西登戸教室は1年半ぶりに再開

しました。

長い期間があいていたにも関わらず受講の皆様全員がお戻り下さったことを

感謝しております。

ただコロナ禍に一定の落ち着きが見られるまで、募集は行わない予定です。

柄を戻す

NHK文化センター千葉教室のSさんの作品をご紹介致します。

柄が華やかなお皿の割れです。

大きくお皿を横切っている割れの金泥仕上げが柄を潰してしまっていました。

このような状態のままだと痛々しいので、金泥の上から着彩をして頂き

ました。

コツは金泥を完全に塗りつぶしてしまわないこと。

ほのかに金を感じさせるようにすると品位を損ないません。

Sさんの作品も程よく柄の形が戻り、大きく完成の印象が変わりました。

チャレンジしてみたい作品がある方はお申し出下さい。

色の調合について、ご説明致します。

宝瓶型急須のひび

NHK学園市川オープンスクールのFさんの作品をご紹介致します。

萩焼の宝瓶型の急須のひびです。

お父様から受け継がれた急須はいい色合いに変化しています。

そこに金泥の仕上げが映えているかと思います。

代々受け継がれた器を金繕いして引き継ぐというのは、まさに金繕い

ならではのお話しです。

先般、終了したパラリンピックの閉会式でアンドリュー・パーソンズ

国際パラリンピック委員会会長が金継ぎに言及されました。

「誰もが持つ不完全さを受け入れ、隠すのではなく大事にしようという

考え方です。」

パラリンピックの多様性の調和というテーマに合わせたスピーチですが、

金繕い(金継ぎ)を取り上げられたことを大変嬉しく思っております。

Fさんの作品を見て頂いて、金繕い(金継ぎ)に興味を持って頂けたら

嬉しいです。

美しい仕上げ

NHK学園市川オープンスクールのKさんの作品をご紹介致します。

お茶碗の欠けです。

画像でどのくらい、この作品の美しさが伝わるでしょうか。

フラットで平滑。

お手本のように美しい仕上げなのです。

度々このブログでも書いていますが、日常で生じる最も多い欠損は

縁の欠けです。

基本としてこの欠けが難なく出来ればいいと思いますが、さらに

美しく仕上げられれば使う時も気持ちが満たされると思います。

Kさんの仕上げはコンスタントに美しい仕上げになっていて、今や

安心して見守る境地に達しています。

今後少々難しい仕上げにもチャレンジされているので、楽しみにして

おります。

梅の枝に見立てる

NHK文化センター柏教室のMさんの作品をご紹介致します。

小皿のひびです。

元々5弁の梅の花と蕾が絵付けされているお皿でした。

そこにひびが入ってしまったのですが、その真っ直ぐな線を梅の枝に

見立てて蕾を蒔絵して頂きました。

ちょうど元々の絵付けが新うるしの弁柄と同じ色だったので、蕾は弁柄で

描き、ひびの線は金泥で蒔絵されています。

蕾を描かなければ、ただ破損を金繕いしたように見えたかと思いますが、

一手間加えるだけで新しい魅力になるのが蒔絵です。

ではどう蒔絵するかは、じっくりお考え頂ければと思っています。

状態を見て自由に発想してみて下さい。

細い縁

NHK文化センター柏教室のAさんの作品をご紹介致します。

陶器のお皿の欠けです。

金繕いをなさっている方なら、この細い縁の形を作るのが如何に難しいか

お分かりになるかと思います。

特に陶器の不定形さが、どういう形にするか迷わせます。

結論としては、ご自分の思うように決めて頂いて良いのです。

欠けの両サイドと違和感がないように考えればOKです。

そういう意味でAさんの作品はとてもいい形で作られていると思います。

仕上げの金泥もさりげない華やかさを添えました。

合わせてAさんの他の作品もご紹介します。

まだまだ制作が続いているので、完成されましたら又、掲載させて頂くのが

楽しみです。

アンティークのブローチの金繕い

NHK文化センター千葉教室のSさんの作品をご紹介します。

磁器製のアンティークのブローチの金繕いです。

アクセサリーのブローチを金繕いする?と思われたかもしれませんが、

本体が磁器製なので食器と同じように金繕いが可能です。

画像ではわかりにくいと思いますが、上部頂点に薄く削げた破片を接着して

あります。

問題はその接合箇所をいかに目立たなくするかということでした。

描かれている絵に馴染ませるように試行錯誤したのですが違和感が拭えず。

結局、縁と同じように金で仕上げをし、左手に描かれている樹木の枝振りを

拡張するように描くことで馴染ませて頂きました。

Sさんにいろいろ試して頂いた結果、落ち着いた方法ではありましたが、

鮮やかな絵付けに合わせるのが難しいという知見を得ました。

この作品のように一見、金繕いの範疇ではないように思えるものでも、何らか

納得して頂ける金繕いをご提案したいと考えております。

まずは躊躇せず教室にお持ち下さい。

インスタグラム「kintsukuroi shiratori」