カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

接着前の準備

かなりバラバラになってしまった器を接着する場合、事前の

準備が大切です。

NHK文化センター横浜教室の方が、とてもよい方法を取られて

いましたので、ご紹介致します。

基本的には講座前に仮組みし、パーツにナンバリングして、

それを写真撮影するのをお勧めしています。

この方の素晴らしかったのは、接合線にマークをつけたことです。

パーツがたくさんあると、それだけで接着の作業が大変に

なりますが、この事前作業で組み立て作業がスムーズに行え

ました。

たくさんのパーツに割れてしまった器を接着する予定の方は、

是非参考になさって下さい。

ところでこのような多数のパーツの組み立てであっても、1度に

行います。

全てのパーツを組み立てることによって器が成り立つからです。

組み立てを何回かに分けてしまうと、結局はまらなくなるパーツが

出ます。

そのためにも事前準備が重要なのです。

把手を補強

NHK文化センター ユーカリが丘教室のIさんの作品を

ご紹介致します。

前日に続いてカップの把手を修復したものです。

把手が2カ所折れていました。

これを2種類の補強方法を使い、再び飲み物を入れて持ち上げる

のに十分な強度を持たせています。

仕上げをしてしまうと、補強がされているのが全くわかりません。

使っておられるのはプラチナ泥です。

プラチナ泥は金泥よりも高価になりますが、釉薬との相性で

決められました。

銀と同じシルバー色ではありますが、青味が強く、少々暗い

感じになります。

Iさんの作業はとても綺麗なので、アップにも耐えますね。

把手の修復は、どこで折れているのか、把手の径はどのくらいか

など、工程を決めるのに判断ポイントが数多くあります。

何よりそれだけ手間がかかるので、ご本人の『覚悟』が必要

かもしれません。

昨日ご紹介したMさんも、今日のIさんも完成した品はご自身の

ものではありません。

お預かりした方の元へお返しするものなので、お二人共慎重に作業

され、大変高い完成度になりました。

きっと持ち主の方は喜ばれることと思います。

仕上げのテクスチャー

NHK文化センター ユーカリが丘教室のTさんの

作品をご紹介致します。

陶器の欠けを金泥で仕上げられました。

釉薬の雰囲気に金泥が合っており、安心して見られる仕上がり

です。

この器の仕上げについて、Tさんから難しい質問がありました。

綺麗な平滑面の仕上げではなく、陶器のゆらぎのある釉薬の感じに

合った仕上げはないか、ということです。

基本的に金繕い自体が蒔絵の応用なので、過去の名品を見て頂くと、

仕上げは綺麗な平滑面となっています。

ですので目指して頂きたいのは、このような平滑な仕上げという

ことになります。

しかし陶器の雰囲気に合わせたいというのは、もっともなご要望

です。

それを難しくしているのは、形を成形するという作業が必然的に

平滑面に帰結していくからです。

それと陶器のようなテクスチャーを仕上げとして違和感なく作る

のは、テクニック的な問題とアートを合わせたような作業に

なるかと思います。

簡易にそれを成すとすれば、形の成形段階での加減や、仕上げの

工程の工夫で出来ることはあります。

あえて言うとすれば平滑な仕上げを作っておけば、変化は可能

ということでしょうか?

このあたりはまた、サンプルなどお示ししてご説明したいと

考えています。

トクサ 収穫後2週間

1月4日に収穫後、約2週間経ちました。

すっかり水分が抜け、カラカラに乾燥し、堅い状態です。

乾燥すると、若干収縮します。

画像の左2本は作業に耐えますが、右の物は細すぎるので、処分

することにしています。

収穫後2週間程度で色が白く抜け、削りがはかどらない物があると

質問を受けました。

乾燥中の箱の中に同じような状態のものがありました。

トクサは乾燥数週間で緑色は抜けません。

それがこのように白化するということは、もともと劣化(枯れ)

の状態にあったと思われます。

削りもはかどらないのであれば、わざわざ使うこともないと

思いますので、処分してしまっても構わないと考えます。

かんざし入れ

本日は、新年最初の藤那海工房 金繕い教室でした。

今まで道具入れとして、様々な代用品をお使いの方をご紹介

してきましたが、工房にお出でのTさんが素敵な道具入れを

お持ちでしたので、ご紹介したいと思います。

巻くタイプの筆入れに見えますが、何とこちらはかんざし入れなのだ

そうです。

和雑貨店のオリジナル商品だとかで、和風の生地がとても素敵です。

長さも筆にピッタリというのが、コンパクトで使い良さそうです。

骨董の器がお好きなTさんがお持ちになると、誂えたようにみえます。

こんなところにお持ちになる方の個性が出ますね。

今日の教室には、本日から金繕いを始められる方もお出でになりました。

新年もエンジンがかかってきたようです。

明日は体験講座、気合いを入れて頑張ります!

トクサ収穫 2016

自宅ベランダで鉢植えで育てているトクサを、刈り取りました。

例年は12月中に刈り取るのですが、今年は暖かかった為、つい

年越ししてしまいました。

地植えのものですと、寒さに当てて3月くらいまでに刈り取れば

いいのです。

しかし我が家の鉢植えですと、寒さ焼けでオレンジ色になって

しまうので、12月に刈り取っていました。

刈り取り後の鉢です。

切り株のような物が見えると思います。

以前のブログにも書きましたが、植木屋さんにトクサは刈り取って

しまうと、生えなくなると言われた方がいらっしゃいます。

これは正確な情報ではありません。

確かに同じ所からは生えては来なくなりますが、春に別のところから

新芽が出てきます。

特に上の画像の下の鉢がわかりやすい状態になっていますが、もう

鉢に中心部からは新芽が出なくなっています。

ですので春に新芽が出たら、株分けしてあげる予定です。

地上部を刈り取ってしまうと、何もしないでいいように見えますが、

根は生きていますので、時々水遣りをする必要があります。

冬の間の水やりが、春の新芽の出具合に影響があるように思います。

刈り取ったトクサは、1週間も乾燥させると道具として使用可能に

なります。

この時に色が枯れ色でなく、緑色でも構いません。

このトクサは水を遣り、肥料を遣り、日当りに気をつけて鉢の

場所を移動させ…と育てたものです。

無償で貰いたいという方は、良識の範囲でお申し出下さい。

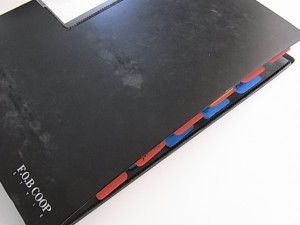

ノートの取り方

金繕いの講座ではレジメをお配りするより、板書での

説明を中心にさせて頂いています。

これは経験上、板書でのご説明がベストと考えているから

です。

ノートをご用意下さいとお願いすると、大学ノートを

お持ちになる方が大半です。

では私のノートは何かというと、A5サイズのルーズリーフを

使用しています。

ルーズリーフのいいところは、情報の分類•改廃が容易なところ

です。

新しい情報が入ればページを足すだけで、同じ分野の内容が

まとめられるのが気に入っています。

大学ノートをお使いの方は、立っている時にメモが取りずらいと

いうことをお悩みではないでしょうか。

そのような時にはクリップボードなど支えになるものをご利用に

なるのがいいかもしれません。

私としても実演する時に重要な内容を話すことが多いので、メモを

取って頂けるとよいと思っています。

こちらはマルマンのルーズリーフがパッド型でセットされた

ものです。

しっかりした作りになっているので、立ちながらの筆記も

問題ありません。

上記のものは一例ですので、参考にして頂けたら幸いです。

黒の釉薬に

修復が完成した、ご依頼品です。

マットの黒の釉薬に少々変わった仕上げをしてみました。

照明下で撮影したので、色が実物と違いがあります。

それでも不思議な光彩は、ご覧頂けるかと思います。

使用したのは、自分で加工したものです。

マットな黒の釉薬に目立ち過ぎない存在感があるかと思います。

黒の釉薬にどんな仕上げをしようか、検討中の方は教室で

ご質問下さい。

実物をご案内したいと思います。

メンディングテープは使えるか?

テープ類で質問が多いのが、メンディングテープについてです。

メンディングテープは、セロハンテープのマット加工タイプの

ようなものです。

紙に貼っても目立たない、上から文字が書けるなどの特徴が

あります。

これを金繕いに使えるかという質問を受けるのですが、マスキング

テープに続き、答えは「否」です。

メンディングテープはあくまでも平に置いた紙に効果がある

ものです。

立体の器には平滑性が強くて馴染まないことが多いです。

やはり文房具と言えるでしょう。

再トライ!

下の画像は、仕上げ作業中の器を部分的に拡大したものです。

このような状態になっていると、せっかく仕上げをしたのに

線が出たとご相談を受けます。

これは下地の埋め方が足りないために出る線です。

このように出てしまったら、再度下地の埋め直しからなさって

頂ければよいと思います。

仕上げ前の段階で、目で見て、手で触ってもわからない溝や

へこみがあります。

完璧にして仕上げに挑んだつもりでも、金泥で仕上げると光が

乱反射して、より目立つようになります。

このくらい大丈夫だろうと思っても、想像以上に足りない部分が

目立つのはその為です。

ある意味出たらやり直せばよし、くらいの鷹揚な気持ちで仕上げに

挑めればいいのではないかと思いますが、どなたも今までの

作業の集大成として臨まれるので、問題が出るとショックが大きい

ようです。

しかし問題が出たとしても、やり直しが出来るのが金繕いのよい

ところです。

よい仕上げの為には、試行錯誤もありとお考え下さい。