カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

金繕い?

最近修復のご依頼があった器です。

画像でおわかりのように、欠け部に金色のものが塗布されている

だけです。

経緯は確認していないのですが、この状態が不本意なので、ご依頼が

あったと考えています。

金繕いとは、やはり元々の形を復元してから、為されるべきものだと

思います。

この状態では釉薬がなくなってしまった部分をカバーしているだけで、

何とか短期間の使用に耐える程度です。

もちろん美しさを問う状態ではありません。

金繕いという技術が日本唯一である所以は、破損した器が使用可能になる

だけでなく、美しさも伴っていることだと思います。

教室にお出でになっている方々には、是非元の形をきっちり戻すという

作業にこだわって頂きたいと考えています。

ところで修復のご依頼ですが、私が直接存じ上げている方か、間にご紹介の

方がある場合のみお受けしております。

おかげさまで多数のお引き合いを受けておりますので、教室でのご依頼は

遠慮させて頂いております。

下地用と仕上げ用の筆

金繕いの講座では、最初に欠損を埋める為の下地用の筆をお渡し、

その後仕上げ用の筆をご紹介しています。

両者の筆の違いは穂先の毛のクオリティにあります。

先日仕上げ用の筆を、下地用に使いたいというご希望を頂きました。

私としては、これはもったいないことと思っております。

というのも仕上げ用の筆の大事なところは、穂先の水毛という部分に

あるからです。

水毛は、摩耗したらなくなります。

そうなると当然、いい線は描けなくなります。

下地用として頻繁に使用すれば、摩耗が早くなり、筆としての寿命が

短くなります。

また筆のメンテナンスが上手に出来ないうちに、いい筆を使えば、それ

だけ駄目にする確率も高くなります。

「とっておき」という言葉がありますが、やはり仕上げ用の筆は、

ここぞという仕上げの時に使われるのをオススメ致します。

トクサ 刈り取ると

トクサは刈り取ってしまうと生えて来ないと植木屋さんから聞いたの

ですが…と質問を受けました。

生えて来ないというのは、誤情報です。

生えては来ますが、正確に言うと同じ場所には生えないということなのです。

苗で植えた場合、初年度は上の画像のように鉢の中央に束になった

状態になっていると思います。

これを毎年冬に刈り取っていると、次第に真ん中には生えなくなり、ついには

上の画像のように鉢の縁に沿ったところしか生えなくなります。

これはすなわち鉢の中に根が一杯ということでもあるので、来年の春に

新芽が出たら株分けをする予定です。

株分けはハサミで根を4つに割るという大胆なやり方をしていますが、

トクサは植え替えに対して丈夫で、真夏以外ならいつでも構いません。

刈り取り後のトクサですが、地上部がないとついつい水やりを忘れて

しまうかもしれません。

しかし冬場の水やりが、春に新芽が出るか出ないかを左右するようです。

表土が乾いたら、水やりして下さい。

トクサはシダ系の植物なので、水は必須なのです。

刈り取り時期はもう少し先です。

寒さに当たってしっかりしてくる時期をお待ち下さい。

欠けの仕上げ方

よみうりカルチャーセンター大宮教室のSさんの作品をご紹介

致します。

Sさんの作品は度々ご紹介していますが、上の画像のような複雑な線でも

難なく仕上げられるようになられています。

特に上の陶器は完成度が大変高く、見応えがあります。

今回悩まれていたのが、上のような「欠け+ひび」の欠けの部分の

仕上げ方です。

欠けは、いかにベタ面を綺麗に塗り上げるかにかかってきます。

均一に薄く塗るには、いくつか方法があります。

どの方法が自分に合っているか、仕上げたい場所にあった方法は何か

と考えて選択するのもいいでしょう。

仕上げを上達するには、コンスタントに仕上げをするのが一番だと

思うのですが、なかなか都合よく仕上げる器があるとは限りませんので、

作業のついでに仕上げを想定した練習をする、というのがオススメです。

手を洗うのは…

金繕いの講座の際、手指を石けんで洗って下さいとお願いしています。

それはなぜなのか、改めてご説明しておきたいと思います。

手指を洗っておいて頂きたいのは、講座の都合上ではありません。

本漆にしろ、新うるしにしろ、油分に弱い性質があるからです。

例えば本漆が皮膚についてしまった場合、油を塗布するとかぶれを

回避出来ます。

器の修復上では油分が修復箇所についていると、削る•磨くなどの作業を

すると、欠損面からごっそり剥がれてしまうなどということがあります。

この場合、まず器を洗うことからお願いしています。

もちろん欠損を埋めていた作業もやり直しです。

このようになってしまったのは、修復前の器の洗浄が不十分であったか、

もしくは手指に油分が付着していたなどの理由が考えられます。

修復を始める前の器の洗浄は、徹底して行いましたか?

(仕上げ前の器も洗浄が必須です。

ご不明の方は、教室で手順を確認して下さい。)

ご自宅で作業をする際、もしくは作業の状態をちょっと確認する時に

手指を石けんで洗わずに修復箇所を触っていませんか?

洗っていない手指で、他の方の作品の修復箇所を触っていませんか?

ちょっとしたことが時間をかけてやってきたことを、台無しにして

しまいます。

ご面倒でも器と手指の洗浄は徹底なさって下さい。

筆置き いろいろ

先般私が使っている筆置きをご紹介しましたが、受講中の方々が

お持ちの筆置きをご紹介したいと思います。

NHK文化センター ユーカリが丘教室のIさんの筆置きです。

箸置きを作る機会に、筆置きを作られたそうです。

手作りらしいゆがみが、いい味出しています。

筆の納まりも良さそうです。

こちらは藤那海工房金曜クラスのIさんのものです。

画像左上の物は、木をご自分で削られ、赤金という金箔を貼られた

ものだそうです。

これに絵を描き添えたいご希望なので、膠下地をお勧めしたところです。

そして画像右下に写っているのが、江戸時代の筆置きを作家さんが復刻して

作られたものなのだそうです。

角度が悪くてわかりにくいのですが、舟の形をしています。

縁部分が金の陽刻になっており、華やかな意匠になっています。

特に筆のかかりがありませんがデザインがおしゃれなので、使っていて

楽しめるものだと思います。

以前からご紹介している筆入れにしても、粉鎮にしても、皆様楽しんで

おられる様子がとてもよいと思っています。

このように気に入った道具をお使いになっていると、作業も楽しく

進められるのではないでしょうか?

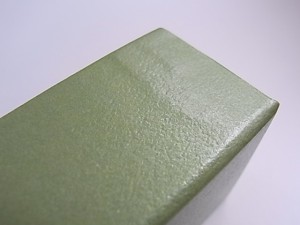

コート紙の箱はNG

金箔のクズ(散り箔)を保存する為の紙箱は、コート紙を使ったものは

避けたほうがよいと以前のブログで触れました。

このコート紙について、もう少し説明させて頂きます。

コート紙とは、紙を塗料などでコーティングしたものです。

わかりやすい例は、プリンターで写真を印刷する際の光沢がある紙

だと思います。

このコーティング層のある紙は色々なテクスチャーがあり、上の

画像のような革シボがあったり、マットな質感だったりします。

金箔の保存に関して言えば、このコーティング層が静電気を起こし、

金箔を吸い寄せてしまいます。

ですので箱の内側が全面コート紙であるばかりではなく、表面から

内側に折り込んである場合でも同様です。

金箔は見事にこの折り返し部分を狙ったかのように、吸い寄せられます。

吸い寄せられた金箔は剥がれなくなりますので、無駄になってしまうのです。

ご面倒でも貝合せの際には、コート紙ではない箱をお探し下さい。

金泥 復活!

筆洗いなどに使った薄め液を、うっかり金泥にこぼしてしまって、

悲惨な状態になってしまった例を以前のブログでご紹介しました。

金泥がダマになって固まっています。

これをある手順で洗浄し、復活させました。

作業の都合上、量が減ってしまうのは、否めません。

しかし全て駄目にしてしまうよりは、いいかと思います。

また洗浄の副産物で、キメが細かくなります。

もしもの時は手順をご説明致しますので、あきらめずに復活に

チャレンジしてみて下さい。

第2回 拭き漆大会

藤那海工房 土曜日クラスでは、金繕い以外の工芸として

本漆による拭き漆にも挑戦して頂いています。

先日の講座で、2回目の拭き漆を行って頂きました。

2回目にもなると、木地へのしみ込みは少なくなって、奥のお椀木地は

ツヤ感が出てきました。

あと最低もう1回は行って頂いて、あとはお好みに合わせて調整する予定

です。

今回、室は段ボール箱を使用しました。

タッパウエアを使用するケースもあると承知していますが、適度に湿気が逃げて

くれ、不要になったら処分もしやすい段ボール箱は便利です。

このあと加湿するものと、保温するものを入れて、乾燥を待ちます。

新芽のトクサ

トクサの刈り取り時期についての質問が多くあります。

春に新芽として出たトクサは柔らか過ぎるので、今刈り取っても

道具としては使えません。

試しに強風で折れてしまった新芽を乾燥させてみました。

画像奥に写っているのが、新芽です。

手前に写っている緑色が残っているのが、年越し後に刈り取った物です。

ご覧になってしっかり度が違うのがおわかりになるでしょうか?

今春出た新芽は、少なくとも秋以降、地植えの方は年越しして2月〜3月

で刈り取るのをオススメ致します。

色を気にされる方も多いのですが、刈り取り後1週間乾燥してあったら

枯れ色でなくとも構いません。

適切な手順で、よりよい道具を手にされて下さい。