カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

葉型に仕上げる

よみうりカルチャーセンター川口教室のIさんの作品を

ご紹介致します。

小さく割れた破片を接着し、その部分を葉型に仕上げられました。

実は破片を接着した際、少々ズレが生じてしまい、かえって目立つ状態に

なってしまいました。

このようなケースの場合、器にある柄を利用して仕上げることをオススメ

しています。

Iさんはどのような葉型にするか、随分悩まれたのですが、接着した

破片の部分を虫食いに見立てて葉型とされました。

金泥でぴっちり葉型にするよりも、この虫食い部分が抜けとなって、

大変効果的に作用しています。

とてもいいアイディアです。

このあと、銀泥で葉脈を描いて完成となる予定です。

広い面積を綺麗に仕上げるためには、コツがあります。

このような方法で仕上げを試みたい方は、事前にご相談下さい。

今月は桜の花びらです

体験会でも行っている桜の花びらの蒔絵ですが、本講座でも

昨年10月から受講して下さっている方々は今月のカリキュラムが

桜の花びらになっています。

但し置き目を先に行っていますので、置き目で描いた波紋を

生かして桜の花びらを入れて頂く形になります。

今日制作して頂いたNHK文化センター千葉教室のWさんの

作品をご紹介します。

繊細かつ綺麗に入った置き目の波紋に桜の花びらが舞い落ちる風情で

描かれました。

まだまだ筆で描くことに慣れていないので、単純な形の桜の花びらも

想像以上に難しいものです。

しかしWさんの桜の花びらは波紋に合った大きさで、ひとつひとつの

形もいいですし、入れている位置も綺麗です。

直描きの桜の花びらは、それぞれで個性が出るのがおもしろいと

思います。

本日撮影出来なかった方々の作品は、是非来月ご紹介させて下さい。

刺繍の道具入れ

いろいろ道具箱をご紹介してきましたが、また素敵な道具入れを

お持ちの方がおられましたので、ご紹介したいと思います。

NHK学園市川オープンスクールのUさんの道具入れです。

Uさんは先般、お手製のペンケース型のものをご紹介させて頂き

ましたが、さらに他の道具を入れる手提げ型のものも自作されて

いました。

愛らしい刺繍もご自身がなさったもので、拝見して思わず「かわいい!」

と言ってしまいました。

中はいろいろ仕分けされた道具が収まるようになっており、コンパクト

かつ機能的です。

深さが浅いので、すぐ必要なものが見つけられそうです。

この日、ユザワヤ津田沼店がどんどん小さくなっているという話も

出ました。

近年手工芸に親しんでおられる方が少なくなっている現れなのかも

しれません。

しかしUさんのように身のまわりの物を自作されるというのは、美しい

生活だと思います。

金繕いも同様です。

簡単に終わらせたいというご要望もあるかもしれませんが、丁寧に

より美しい仕上がりを目指して頂ければと考えております。

紅葉の蒔絵

蒔絵のカリキュラムで、体験講座などで桜の花びらにご経験が

ある方には紅葉に挑戦して頂いています。

今日はNHK学園市川オープンスクールのAさんの作品を

ご紹介致します。

味わいのある筆致で描かれており、魅力があります。

紅葉の表情も様々で、見ていて楽しさを感じます。

紅葉のいいところは、1葉で世界が作れるところです。

葉も大きいので、欠損部を補うのにも都合がいいです。

紅葉と桜は一見関係がないように見えますが、桜のはなびらの

集合体が紅葉と言えます。

また紅葉は幾何形体なので、手順にのっとり描いて行けば、その

形が作れます。

桜の花びらに慣れたら、ぜひチャレンジしてみて下さい。

雨にご注意!

暑過ぎる5月が終わったとたん、梅雨入り間近かとなって

しまいました。

4月から受講を始めた方の中には、まだ「目止め」という

作業が完了していない方もおられると思います。

この作業は、器を完璧に乾燥させることが必要です。

それでないと器がカビてしまうという事態に陥ります。

作業継続中の方は、数日晴天が続く時を見計らって行って下さい。

ところでこの作業が必要になるのは、陶器だけです。

磁器に関しては必要ありません。

なぜなのか…

それは素地の状態に関係があります。

改めて説明が必要であれば、ご質問下さい。

まだまだ修練中

このところ今までに経験がない状態の器の修復を、お預かりして

います。

そのうちのひとつが下の画像です。

アパレルブランドが雑貨のラインで販売している器です。

お預かりした方からは、欠けの補修をと依頼されたのですが、

実は欠けよりもその周囲にあるヒビが気になっています。

どのような手順で修復しようか思案中です。

金繕いという物に出会ってからそれなりの年月が経って、相応の

経験があるつもりでいましたが、このようなものに出会うと

金繕いの奥深さを実感します。

ところで現在修復のご依頼は私個人と関係が深い方からか、ご紹介の

ある方からのみお受けしております。

それでも完成をお待たせしている状態です。

どうぞご了承下さい。

自作のペンケース3

自作のペンケースをご紹介してきましたが、随分前に制作されて

いたNHK文化センター ユーカリが丘教室のNさんのペンケースを

ご紹介致します。

赤い花柄の表地に内側の青磁色の生地の取り合わせが、とても素敵

です。

秀逸なのが、丸め方です。

両サイドから丸めて、真ん中で蝶々結びをします。

これが生地のかわいらしさととても合っています。

通常は端から丸めて、全体を紐で巻きます。

この真ん中合わせは、あまり中の道具を動かさずに止められるのも

いい点かと思います。

これからペンケースを作ってみようかと思っておられる方は、是非

参考になさって下さい。

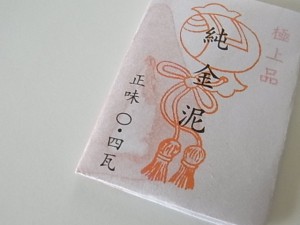

洗い用の薄め液に注意!

薄め液を筆や道具を洗う用にも小分けして使って頂いていますが、

この液の道具箱内での管理についてお願いがあります。

随分前のブログでもお話していますが、小分けした瓶の蓋の密封性

が低いと、漏れる場合があります。

漏れた液が金泥•銀泥の包みに滲みてしまうと大変なことになります。

包みに洗い用の薄め液が浸透した痕跡です。

薄め液の成分は、揮発してしまうと残留成分はありません。

しかし洗い用のものは新うるしを含んでいますので、これが問題を

起こします。

金泥がダマになっています。

残った新うるしの成分で、金泥はこのように使用不可の状態に

なってしまいます。

これはある洗浄方法で復活することは出来ます。

しかし相応の手間と時間がかかります。

また洗浄方法の特性で、目減りは免れません。

一方粒子が細かくなり1ランク上の状態になるという、いい点もあり

ます。

いずれにしても洗い用の薄め液を漏れないように管理しておくのが、

肝要です。

漏れにくい瓶を使用する、金•銀泥の包みと別にするなど、何か

対策されますことをお願い致します。

自作のペンケース2

先日作品をご紹介しましたNHK学園市川オープンスクールの

Uさんが、自作のペンケースを作って下さったので、こちらも

ご紹介致します。

水色のアクセントカラーで統一された、キュートなケースです。

内側は適度な仕切りで、道具が分類して入れられるようになっています。

表にひと工夫ありまして、巻き上がると刺繍が出てきて、紐でしっかり

止められます。

余り布程度で気楽に作れますし、何と言っても自分の好みで仕切りが

作れるので、作業効率が上がるのが魅力です。

特にUさんのケースは紐をつけたところが、持ち運びを考えると便利

だと思います。

自作のペンケースの制作をお考えの方は、ぜひ参考になさって下さい。

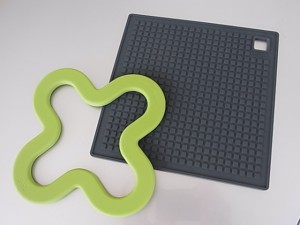

鍋敷きを活用

NHK文化センター横浜教室のSさんから、鍋敷きが便利と随分前に

お聞きしていました。

それがようやく手に入ったので、ご紹介致します。

どんな時に使うかというと、大きくて重い器、ガラス器などの作業を行う

時に、クッション材や滑り止めにするのです。

器を傾けて削りの作業を行う時などに、テーブルに当たって破損するのを

防いでくれたり、同じ状態をホールドしやすいと思います。

ランチョンマットなどの布類だと削りカスがひっかかりますが、上の画像

のようなシリコンゴム製ですと簡単に洗浄が可能というところも便利です。

画像でご紹介したものはIKEAの商品で、いずれも300円以下と安価なのも

嬉しいところ。

何かいいものはないかと思っておられたら、ぜひお試し下さい。