カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

金箔貼り皿

貝合せで学んで頂いた金箔貼りの応用で、お皿に貼るというカリキュラムが

各教室でご好評頂いています。

先日制作して下さったNHK文化センター千葉教室のHさんの作品を

ご紹介致します。

画像上と下左のお皿は、それ自体のテクスチャーが金箔にも反映されて

おもしろい効果が出ていました。

下右のガラスのお皿も、手作りのやわらかい形に金箔が合って、とても

美しい作品に仕上がりました。

いずれも金箔が華やかで、お正月や来客の際によいのではないかと思います。

ところでこの金箔を貼る範囲の作り方ですが、黄金分割の考え方で決めて

頂いています。

どなたでも簡単に美しい入れ方が出来るよう、ご説明しています。

それ自体が今後の作品制作に役立つ知識ですので、お皿の制作と共に覚えて

頂けるのも、このカリキュラムのよいところです。

ただ1年のカリキュラムには含んでおりませんので、1年を終えられてから

リクエスト頂きますと行っております。

ご希望がありましたら、お申し出下さい。

ある程度の人数をまとめてでのご説明とさせて頂いております。

注 ガラスに金箔を貼るには、下準備が必要です。当日に作業を終えるのは

難しい場合がありますので、あらかじめ講師にご相談下さい。

新うるし2本

カルチャーセンターでお教えしている新うるしは、講座の初日に

2本お渡ししています。

「本透明」と「赤系」の2本です。

画像の左に写っているのが、黄色のチューブの「本透明」

右の白地に赤字のチューブの「赤系」です。

この2本の違いがわからないというご質問が続きました。

これについては講座の初日にご説明しているのですが、初日の

説明が故なのか、ご記憶に残りにくいようです。

まず「本透明」ですが、植物性樹脂そのものなので、接着力が強く

割れた器の接着やヒビ•ニュウの直しに使います。

次に「赤系」ですが、本透明に弁柄という顔料が入っていることによって

堅牢度が高くなっています。

その分体積が出ても強くなっているので、欠損を埋めるのにはこちらを

使用します。

2本の違いは前記した通り、弁柄という顔料が入っているか、否かと

いうことです。

見た目に黄色いチューブと白地に赤字のチューブと区別して頂ければ

わかりやすいかと思います。

覚えにくいようであれば、チューブにテープを貼って用途を「接着•ヒビ用」

「欠け埋め用」などと記入されてはいかがでしょうか?

また作業中に違う新うるしを使い出してしまうという間違いも増えて

います。

今日のカリキュラムで使う方のチューブのみをテーブルの上に出し、

使わないチューブは道具箱に入れてしまうというのも予防措置として

いいかもしれません。

注 このブログで「赤系」とした新うるしですが、以前は「赤」という

色を使用していましたが、現在は一般に市販されていないものに変えて

います。そのため「赤系」と表現しました。

折り返しのない箱で

少し前のブログで、金箔のクズを入れる箱は紙製でとお願い

しました。

詳しくお話しますと、紙製でも底面に折り返しのある箱は

問題があります。

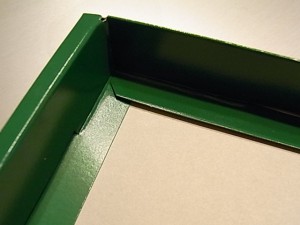

上の画像にあるような状態を折り返しがあると言っているのですが、

このように折り返しがあると、その下に金箔のクズが入り込んでしまう

のです。

せっかく回収した金箔が使い切れないので、紙製でもこのような箱は

おすすめ出来ません。

また紙と思ってもツヤのある紙はコート紙と言って、コーティングされて

いるためにタッパーウエアのように金箔が貼り付いてしまいます。

よって内側までツヤのある紙である場合には、避けた方がよいと思います。

(外側のみならば使用可能です。)

なかなかご自宅に丁度よい箱がないという方もおられるでしょう。

その場合にはラッピング用品をお探しになると便利です。

東急ハンズやLOFT、100円ショップでも品揃えがあります。

シモジマのような包装用品の専門店もあります。

ダイニングテーブル de 講座 接着

5月から始まった「ダイニングテーブル de 講座」土曜日クラスですが、

今月は「接着」でした。

以前のブログに書きましたように、プロダクトデザイナーの方々なので、

カッターなどの工具や、筆には慣れておられます。

そこで通常ではお話しない方法で、接着に取り組んで頂きました。

私にとってもチャレンジでしたが、すでによい結果が出る予感がしています。

下地用の筆

教材としてお渡ししている細筆ですが、欠損を埋める為の下地作りから

仕上げまでお使い頂けるものとして選んでいます。

実は筆としては、かなり安価なのですが、穂先は豚毛となっています。

これが新うるしの粘り気に負けず、塗りや線描きをしやすくしています。

痛んできてしまったら、穂先の材質にこだわらず、お手元にある筆を

お使い頂いて構わないのですが、意外にこの筆が使いやすいので追加購入

される方が多いのです。

実際探してみると豚毛で、この細さのものは、なかなかないのです。

穂先がやせないように洗って頂きますと、長持ち致します。

洗い方は、過去のブログを検索して見て頂けたら幸いです。

接着後はそのまま

4月から講座の受講を始めた方は、先月「接着」のカリキュラムを

なさったと思います。

宿題としてズレの調整をして下さいとお願いしました。

しかしどうしてもはみ出した新うるしが気になってしまうのか、削って

しまう方がおられます。

最悪の場合、この作業で接着したものが外れることがあります。

その場の対処方法はあるのですが、居合せなければ判断出来ません。

ズレの調整の結果、表面がきれいになるのは構いませんが、道具を使って

削るのは避けた方が賢明です。

講座でお願いしないことは、すなわちリスクが高いことなのです。

金箔は紙箱に保存

貝合せの制作の際に出る金箔のクズを保管する用に、紙箱の

用意をお願いしています。

クズというのは、上の画像に写っておりますように、薄い金箔の

破片なのです。

これを潰してしまうと金塊になってしまう為、ふわふわとした状態の

まま保存する箱が必要になります。

これに対し「タッパウエアでは駄目ですか?」という質問が参りました。

答えは「駄目です。」

これは以前のブログにも書いていますが、静電気が起きて、タッパウエアに

金箔が貼り付いてしまうからです。

金箔貼りのタッパウエア…望まれる方はおられませんよね?

クズになっても、いろいろ利用出来る金箔です。

次に使いやすいよう、ご面倒でも紙箱をご用意下さい。

箔はさみを研ぐ

箔はさみの研ぎ方について、ご質問がありました。

以前のブログでご紹介しましたように、箔はさみは竹製です。

自然素材の為、1本1本作りが違います。

購入の時点で、きちんと金箔が保持出来る形状かチェックして

います。

また教室でお渡しする前に竹の繊維がほつれたり、金箔が引っかかる

ようなざらつきがないように紙ヤスリで整えています。

その後お使いになるにあたっては、大きく整える必要はないと思いますが、

先に手油が付いたり、新うるしが付いたりすると、金箔がくっついて

作業がしにくくなります。

その場合は紙ヤスリで整えればよいのですが、注意する点がいくつか

あります。

実演をご覧になるのが早いと思いますので、教室でご確認下さい。

蒔絵を楽しむ

金繕いの講座では仕上げの技術を深めるため、蒔絵のバリエーション

もお教えしています。

ご紹介するNHK学園市川オープンスクールのMさんの作品は、その

蒔絵のバリエーションをいろいろ楽しまれたものです。

特に直描きした桜の花びらが、筆の勢いがあって、とても素晴らしい

のです。

ご本人のセンス、お人柄が感じられて、気持ちのよい作品に仕上がり

ました。

仕上げの方法は、このように蒔絵として応用可能なものです。

器の疵を隠すばかりでなく、積極的に行って頂ければ、また違う

作品作りが出来るかと思います。

陶器が得意

今日はNHK学園市川オープンスクールのKさんの作品をご紹介

致します。

欠けを金泥で仕上げられています。

唐津焼の釉薬に、金泥がとても合っています。

金泥というと派手さを敬遠される方もいらっしゃいますが、器に

よっては馴染んでくれる場合もあります。

Kさんの作品は、その好例でしょう。

仕上げの蒔下漆が厚塗りの傾向があるというのが、Kさんご本人の

反省の弁ですが、それが陶器には合うようです。

確かに陶器は釉薬にゆらぎがありますので下地が平滑に出来て

いなくても問題ありませんし、厚塗りがかえって福々しく見えます。

陶器で問題なく仕上げができるようになったら、是非磁器でも納得の

いく仕上げが出来るようにチャレンジして下さったらと思います。