カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

陶器が得意

今日はNHK学園市川オープンスクールのKさんの作品をご紹介

致します。

欠けを金泥で仕上げられています。

唐津焼の釉薬に、金泥がとても合っています。

金泥というと派手さを敬遠される方もいらっしゃいますが、器に

よっては馴染んでくれる場合もあります。

Kさんの作品は、その好例でしょう。

仕上げの蒔下漆が厚塗りの傾向があるというのが、Kさんご本人の

反省の弁ですが、それが陶器には合うようです。

確かに陶器は釉薬にゆらぎがありますので下地が平滑に出来て

いなくても問題ありませんし、厚塗りがかえって福々しく見えます。

陶器で問題なく仕上げができるようになったら、是非磁器でも納得の

いく仕上げが出来るようにチャレンジして下さったらと思います。

ビニール製アームカバー

本漆の作業で、どうしても腕まで本漆に触れてしまう可能性がある

ものがあり、長いゴム手袋を探していました。

そうしたところ、100円ショップで「ビニール製アームカバー」を

発見しました。

細長いビニール袋の上下にゴムが入った感じです。

早速使ってみたところ確かに安全に作業は出来ましたが、この季節

ですからサウナスーツのような状態になってしまいました。

何とも悩ましいですが、安全には換えられません。

しばらくこのアームカバーを試してみるつもりです。

トクサ 使用限界

このところトクサでなかなか削れないという質問が続きました。

以前からブログでご説明しておりますが、トクサは消耗品です。

削りがはかどらないと思ったら、まず表面の削れる状態が消耗

したのではないかと考えられます。

この使用の限界をみるのには、使い始める前に表面の状態を

覚えておく必要があります。

この最初のざらざらしたものが、消耗すると感じられなくなる

はずです。

削れにくいという原因には、別の理由もあります。

①トクサの同じ所ばかり使っている。

②目詰まりしてしまっている。

などなど。

①は、使いながらトクサを回転させて、いろいろな部分を使う

ようにすること。

②は、水に浸して目詰まりしている物を洗い落とすようにする。

で、解消されると思います。

またそもそもトクサではなくて、大トクサを使っていると、あまり

削れません。

削れないままで作業をしていると、仕事もはかどりませんし、ストレスも

溜まります。

何かおかしいなと思ったら、この内容をチェックしてみて下さい。

思い切って処分するのも大切です。

トクサ 枯れる理由

地植えしたトクサが枯れてしまったと、ご相談を受けました。

以前のブログに書きましたように、トクサはシダ植物です。

その為とても水を必要とします。

お寺などで日影に植えられていることが多く、日照は不必要の

イメージがありますが、真夏の直射さえ避けられれば生育に日照は

あまり関係ありません。

ですので枯れたということは、水不足の可能性が高いのです。

晩秋から早春の間は、それほど水やりに神経質になる必要は

ありませんが、新芽が出て暑さがある間は頻繁に水やりをする

必要があります。

私は自宅マンションのベランダで鉢植えにして育てています。

鉢の下に皿を敷いて、そこに水が溜まるくらいにしています。

普通の植物でしたら、根腐れしてしまうような状態ですが、

トクサは大丈夫なのです。

水管理の目安にしているのが、トクサと同居している苔です。

苔が元気ならば、トクサにとってもご機嫌な環境なのです。

インスタグラム「kintsukuroi shiratori」

梅雨空戻る

梅雨入りしたかと思ったら大雨、そして夏空と、今年の梅雨は

不可解です。

これからの数日は梅雨空が戻るようですね。

昨年の梅雨時にもお願いしましたが、この時期の「目止め」という

下準備には注意が必要です。

米の研ぎ汁を使いますので、カビの危険が伴います。

雨が続く場合には、作業は回避した方が安全です。

晴天が数日続く時を見計らって下さい。

下準備は根気がいるものです。

無理はしない方が、結局近道となります。

陶器の呼び継ぎ風?

以前から手の込んだ直しのされた骨董品があると、ブログにアップ

してきました。

また興味深い品を見せて頂きましたので、ご紹介致します。

本体は磁器のお皿なのですが、欠け部が一見自然釉の信楽焼で

呼び継ぎされているように見えます。

しかしこの部分を触ってみると軟らかいのです。

どうやらパテというより淡い緑色の粘土状のものを詰め、景色として

茶や金粉を着けてあるのです。

たまたま購入されたまま使ってはおられなかったので何ともあり

ませんでしたが、食器として使い、洗浄していたら早々に剥落して

いたと思われます。

骨董の器自体が品薄になっていると聞きますので、このような品が

出回るのかもしれません。

ここまでの作り込みに感心してみたり、骨董界の有り様を考えさせられ

たりと、複雑な思いになりました。

でんぷんのり

金繕いの工程では、意外なものを使う場合があります。

その中で最も驚かれるのが、でんぷんのりです。

子供の使うものというイメージが強いせいか、これを使いますと

言うと、とても驚かれます。

「売っているのですか?」と聞かれることもあるくらいです。

もちろん文房具店などで販売されています。

とても安価なのも、嬉しいところ。

100円ショップでも同様品の取扱いがありますが、こちらは経年変化が

あり、劣化します。

やはり昔からおなじみのブランドをお使いになるのが、いいかも

しれません。

銀箔を加工

ご依頼頂いていた小瓶の修復が完成しましたので、ご紹介したいと

思います。

口縁が割れていたのを本漆で接着し、欠損を埋めて仕上げてあります。

今回工夫したのは、仕上げの色です。

小瓶自体が海外で購入された物ということで、ラスター釉(金属的

光沢を持つ釉薬)のような表面でした。

これに馴染むように銀箔を加工し、釉薬に近い感じにしてから

仕上げました。

銀は自然の硫化を待って適当な色にする方法の他、この仕上げに使った

ように意図的に加工も出来ます。

いずれにしろ変化を楽しむことが出来るのが、銀です。

要注意な筆の洗い方

新うるしを使った筆を洗う場合は、薄め液を別の瓶に入れて頂いた

ものを洗い専用にして頂いています。

しかし瓶ではなく、毎回絵皿に新しい薄め液を出して筆を洗う方も

いらっしゃいます。

これは毎回新しい液で洗える、汚れた薄め液を持ち歩かなくてもよい

などの点からそうされているのではないかと思いますが、この

方法には問題が生じる場合があります。

まず液の嵩が浅いので、絵皿に筆を押し付ける洗い方になります。

そうすると金具に当たって毛が切れ穂先がやせます。

また新うるしが硬化して穂先が固まりかけている筆はしばらく

薄め液に浸しておかないときれいになりません。

絵皿で洗う場合は浸せず軽くしか洗えませんので、筆が取りきれて

いない新うるしで固まってしまうはずです。

特に広い面積を塗った平筆は、浸すことが必須になります。

出来れば教室でお話しているように、瓶で洗い用の薄め液を用意される

ことをオススメ致します。

摺漆用紙使い比べ

昨日ブログに書いた拭き漆ですが、摺漆用紙を使い比べてみました。

ケーク紙という再利用品と、キムワイプという2種類です。

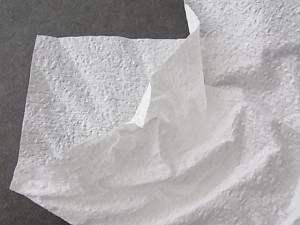

こちらがケーク紙。

漆芸用の摺漆用紙として販売されています。

こちらはキムワイプ。

本来は業務用の拭き取り用紙で、紙粉を嫌う仕事の場で使われて

いるものです。

クレープ加工というちりめんシワがついているのが特徴です。

昨日アップしたれんげ2本で使い比べてみましたが、摺漆用紙の方が

完全に拭き切るのではなく、微妙に厚みをもって残る感じ。

キムワイプはクレープ加工で、しっかり拭き取る感じです。

しかし見た目はほとんど変わりがありません。

今後塗り重ねていくと変化があるかもしれないので、使い分けて

作業を続けてみます。

もしかすると好みの問題に落ち着いてしまうかもしれません。