カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

急須の補強

大宮教室Iさんの作品を、ご紹介致します。

急須の注ぎ口の補強をして頂きました。

華奢な注ぎ口が、折れてしまっていました。

これを接着しただけでは、使用上の不安が残ります。

皆様ご経験があると思いますが、突出している部分はぶつけやすい

からです。

そこで接着したあと補強し、仕上げをして頂きました。

Iさんは仕上がりがどのようになるのかご不安だったようですが、

完成してみてビックリ!

見違える姿に喜んで頂きました。

このブログで何度もお話しているように、銀はこのあと硫化して

いきます。

本体のマットブラックの釉薬に馴染んでくるでしょう。

筆の洗い方•保管方法

金繕いの教室で、よくある質問のひとつが筆についてです。

洗い方ですが、まず薄め液で漆を落としたあと、中性洗剤でしっかり

洗います。

この時のポイントは、洗剤の泡を穂先に含ませるように揉み込む

こと。

引っ張ったり、折ったりすると、穂先が 少なくなる原因になります。

その後濡れている内に穂先を整え、サックに入れます。

筆立てに立てて乾燥させれば、完了です。

サックは筆にもともと付いていたものを使うのがbestですが、

無くしてしまった場合には、ストローやビニールチューブで

代用します。

穂先を大切に扱うのが肝心ですから、持ち運ぶ際にも注意し、

曲がったり、乱れたりしないようにしましょう。

メジャーリーグのイチロー選手ではありませんが、道具の

コンディションは、美しい仕上がりの第1歩です。

トクサ

トクサは、漢字で「砥草」「十草」「木賊」と書きます。

スギナの仲間で、非常に繁殖力が強く、水さえ十分に与えれば

虫害に合うこともありません。

金繕いの教室でご提供しているトクサは、このように育てています。

(何度も植え替えしているので、根があちこちに向いてしまい、

真っ直ぐ伸びなくなってしまったところが残念です。)

11月から翌年2月くらいまでが、刈り取り時ですが、私は年末には

刈り取る予定です。

よくご質問を受けるのが、生えている状態で枯れた先を道具として

使えるかということです。

このような状態ですね。

これは残念ながら使えないのです。

実際使って頂ければわかるのですが、脆く崩れてしまったり、

まったく削れなかったりと用を成しません。

使えたら乾燥の手間がかからなくてよいのですが、やはり楽して得られる

物はない、ということでしょうか。

刈り取って1週間も天日に干せば使えるようになりますので、是非

ひと手間かけてみて下さい。

接着のコツ

接着は金繕いの技術の中でも、悩まれる方が多い技術です。

ご紹介する画像は私が修復を依頼されている器ですが、

接着後 数日しか経っていません。

画像を見ただけでわかるコツがあります。

接着を何度かなさっている方なら、気づかれたのではないでしょうか?

正解は教室で!

割る? 割らない?

割れてしまいそうな深刻なヒビの場合、いっそ割ってしまった方が

いいのでは?とご相談を受けます。

このような深刻な状況であったとしても、割らずにヒビとして

修復しますとお答えしています。

金繕いの工程としてはヒビの作業の方が容易ですし、養生を工夫

すれば問題ありません。

どうぞ無理して割らずに、そのまま教室にお持ち下さい。

初心者の内はご自身で判断されるより、まずご相談頂ければ

幸いです。

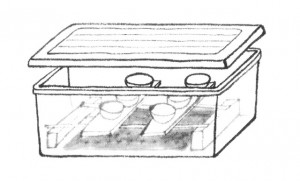

簡易ムロ

金繕い教室の教材としてお出ししている「新うるし」は、

ムロと呼ばれる環境に置かなくても硬化する漆です。

しかし冬の低温低湿では、明らかに硬化が遅くなります。

一般家庭では専門家のようにムロを設えることは難しいですが、

プラスチックケース、タッパ、水切りかごを利用して簡易な

ムロを作ってみましょう。

器を桟で高上げし底に濡らした布を置けば、適当な環境が得られます。

ただし長期間入れっぱなしにすると、カビが発生するなど不衛生に

なりがちです。

適宜ケース内を洗浄して下さい。

またここまでの物を作らなくても紙箱に入れ、テレビの側など暖かい環境に

置くだけでも違います。

(ほこり除けにもなります。)

ところで電子レンジにかけたら乾燥するか?というお問い合わせを頂き

ましたが、新うるしに関して検証しておりませんので、なさらないよう

お願い致します。

金繕い? 金継ぎ?

私共一菜会では、お教えしている陶磁器の修復を“金繕い”と

称しております。

これは古い時代から使われている言葉であり、正式名称と考えて

いるからです。

“金継ぎ”と称している場合もありますが、これは近代の名称と

思われます。

言葉は違いますが、同じ陶磁器の修復であることに変わりはありません。

窯キズ

柏教室で10月期から受講して下さっている方がお持ちになった

角皿です。

セミプロの方が作られた物だそうですが、窯キズが入っています。

(窯キズとは…焼成中に出来た疵のこと)

窯キズは人が意図して作れるものではない“神のなせる技”として

尊重し、疵跡がわかるように直していきます。

ホツレや、ニュウ•ヒビの直しとは違う、独特な技法で修復します。

陶芸をなさっている受講者の方もたくさんおいでになりますが、この

ような窯キズの修復も是非チャレンジして頂きたいと思います。

洋食器もOK!

金繕いというと、和食器のイメージが強いと思いますが、技術的には

全く変わりがありませんので、同じように修復出来ます。

現在修復のご依頼を受けている物ですが、問題なく修復出来ます。

ただ仕上げは違和感のないように工夫しています。

講座にご参加の際には、和洋こだわらずお持ち下さい。

大丈夫です

10月から新規受講して下さっている方から、ご質問がありました。

同じ悩みをお持ちの方が他にもいらっしゃるのではないかと

考えましたので、ブログでもご紹介しようと思います。

第2回になる今月のカリキュラムは「ヒビ•ニュウを止める」でした。

お持ち帰りになる際、まだ乾いていない漆の養生の為にラップを

かけて頂きましたが、それを取る際に漆が剥がれてしまったと

心配なされてのご質問でした。

答えは…大丈夫です。問題ありません。

作業して頂いた漆はヒビ•ニュウに入っていればいいので、表面の

漆の状態は関係ないのです。

ですので“宿題”としてお願い致しました作業を、そのままお続け下さい。

金繕いの途中段階は美しくありません。

始められたばかりの方にすれば、失敗してしまったのではとご心配に

なるのももっともな状態です。

しかし完成が近くなりますと、霧が晴れるように綺麗になります。

どうぞご心配なく!

もし迷われるようでしたら、無理に手をつけず、そのままお教室に

お持ち下さい。