カテゴリー別アーカイブ: 日常の風景

謹賀新年2014

明けましておめでとうございます。

金繕いの講座を受講して下さっている方々、そしてこの

ブログをご覧頂いている方々。

今年もよりご満足頂けるよう、努力して参ります。

どうぞ宜しくお願い致します。

黒豆煮ました

大晦日は、毎年大掃除をしながらおせちや雑煮の準備を

しています。

特に気合いを入れて作るのが、黒豆です。

今年はまずまずの出来となりました。

皆様、どうぞよいお年をお迎え下さい。

来年も引き続き、このブログをよろしくお願い致します。

業界用語 ササ柄

家人の眼鏡新調に同行し、眼鏡店へ。

専門店の店員さんは知識が豊富で、珍しい話が聞けるので、

お話するのが大好きです。

今日も興味深い話をたくさん伺ったのですが、中でも面白かった

のが、プラスッチックフレームに「ササ柄」という柄があるという

お話です。

べっ甲を模した柄はコントラストが強く、個性的な感じになりますが、

斜めに色変わりの柄が入った「ササ柄」は、上品な感じがします。

「ササ柄」のササは笹竹のササから取ったものだそうですが、眼鏡

業界の専門用語とのことで、他では通じないようです。

でもとてもよいネーミングなので、物知り顔で使ってしまいそうです。

OPTICIEN LoydのNさん、丁寧かつ楽しい接客をありがとうございました。

フィルムケース

粉物をお譲りする時にフィルムケースを使っています。

デジタルカメラ隆盛の現在ですが、こだわってフィルムを使って

おられる方がまだいらっしゃるようです。

カメラ店にお願いすると分けて下さいます。

密封性といい、サイズといい、フィルムケースは使い勝手がいい

物です。

中味ではなく、入れ物狙いとは本末転倒かもしれませんが、

いつまでも入手可能であってくれればいいと思っています。

藍の種収穫

藍の株が枯れたので、花穂の部分のみ収穫しました。

心配していた雀の襲来はありませんでしたが、どれだけ結実しているのか

わかりません。

とりあえずこのまま乾燥させ、カラをほぐして選別しようと思います。

まだプランター3個分、6株は、残してあります。

こちらはもう少し枯れが進んでから収穫する予定です。

藍の種は越年出来ません。

つまり来春蒔かなければ、それ以降は発芽しないのです。

もしチャレンジしてみたいという方がおられましたら、お申し出

下さい。

収穫した種をお分け致します。

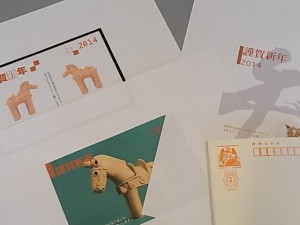

年賀状2014

年賀状の準備は進んでいらっしゃいますか?

我が家の年賀状は、例年家人がデザインしております。

今年は、この3デザインが決定。

年賀状の交換をさせて頂いている皆様、どれがお手元に届きますか

どうぞお楽しみに!

金星

カメラの能力を越えていたので残念な画像ですが、月+金星が

撮影出来ました。

NHK学園市川オープンスクールのある、45階で撮影したものです。

三日月の下方、やや左寄りに光っているのが金星です。

すでに12月。

教室終わりに「よいお年を。」という挨拶が交わされるようになりました。

市川教室の1月は5週目に振替られるので、2ヶ月近い間隔が開き

ます。

年末年始はお忙しいと思いますが、無理をなさらず少しづつ作業を

進めて下さったら嬉しいです。

カリンのハチミツ漬け2013

乾燥が気になる季節になりました。

喉の炎症対策に、今年もカリンのハチミツ漬けをつくりました。

カリンです。

皮の表面がワックスがかかったような感じになっているのが、特徴です。

瓶に入る大きさにカットして、切り込みを入れ、ハチミツに漬け込む

だけです。

ハチミツからカリンが出てしまって、カリンの状態が悪くなった

という前回の反省を元に、瓶の中でカリンが身動き出来ないようにすし

詰めに。

この状態ならば、ハチミツを入れてもカリンは浮き上がりません。

カリンの成分がハチミツにしみ出すまで数日です。

お湯に溶いてもいいのですが、やはり原液のまま飲むのが効き目が

あるように思います。

金時草

金時草と書いて「きんじそう」と読みます。

加賀野菜です。

原一菜(いちな)先生に頂戴しました。

葉の表が緑、裏が紫色のコントラストが目を引きます。

キク科なので、菊の花と同じ香りがします。

名前の由来ですが、葉の裏の色が金時芋に似た美しい赤紫色であることから

「金時草」と表記され、キンジソウと呼ぶようになったと言われています。

熱帯アジア原産であるこの野菜は、18世紀に中国から渡来し、九州の

熊本市で栽培されていたので、和名の水前寺菜がついたとされています。

しかし現在多く栽培されているのは、金沢だけです。

酢の物にしてみました。

茹でるとオクラのようなぬめりが出るのですが、茹で過ぎると

失われてしまうので、30秒程で引き上げるのがポイントです。

シャキシャキした食感を、酢醤油で味わいました。

手製道具

本漆の金繕いでは、様々な工程でヘラを使用します。

今まで作業中、ヘラは適当に立てかけたりしていたのですが、

うっかりすると危険なので、専用の置き台を作ってみました。

アガチス材の飾り台を拭き漆し、金具を取り付ました。

筆を置くことも可能です。

真鍮製のL型金具は、「よーおれ」と言います。

漢字で書くと「洋折」ですが、販売時はカタカナかひらがなで表記されています。

金具には「よーおれ」のように不思議な名前があります。

丸い輪になったものは、「ヒートン」。

C型になったものは、「よーとー」。

漢字では「洋灯吊」となります。

意味は「洋式の照明器具を天井から吊り下げるための金具」なんですね。

これから類推するに「よーおれ」は、「よーとー」がL型に折れたもの

というところでしょうか?

しかし「ヒートン」は、語源など詳細がわかりませんでした。

謎多き金具の世界です。