カテゴリー別アーカイブ: 日常の風景

豆汁下地の方法 訂正

豆汁と書いて「ごじる」と読みますが、草木染めで行われる

綿や麻への下地方法です。

草木染めは元々、絹を染めるために発達した技術なので、タンパク質

を持たない植物繊維の綿や麻は染まりにくいのです。

そのタンパク質をつけるために行うのが豆汁下地です。

本来は大豆をふかして、ミキサーにかけ、漉すのですが、簡略な方法

として豆乳を使うことにしました。

ミニタオルと綿手袋を浸けています。

8月に行った生藍染めの手順の中で豆汁下地にもふれていますが、どうも

手順が間違っていたようなのです。

第1に間違っていたのは、希釈する割合です。

水20に、豆乳1としていたのですが、1:1とかなり豆乳の濃度が高くて

良かったのです。

第2は乾燥させなければならなかったのです。

豆乳に浸けてそのまま染色しましたが、それでは染料液に豆乳が拡散して

しまいます。

正しい手順です。

①洗い 少し熱めのお湯に中性洗剤を入れ(水1Lに洗剤2cc)、20分くらい

浸す。時々撹拌する。

②豆汁に浸す 水1:豆乳1の豆汁に時々撹拌しながら20分浸す。

③脱水する 洗濯機で30秒脱水する。均一に脱水出来る。

④乾燥させる 豆乳は腐りやすいので、干して一気に乾燥させる

下地つけの時にシワが出来ると、染めた時のムラの原因になるそうなので、

撹拌、乾燥の際に注意しました。

ところで葉を発酵させた藍染でしたら、この豆汁下地は必要ありません。

私がやろうとしているのが生藍染めのために、下地つけをしています。

この連休中に2回目の生藍染めを行う予定です。

引き受けてみる

「他人の修復を引き受けるには早過ぎる。」とおっしゃる方が

多くいらっしゃいます。

でも思い切って引き受けてみてはいかがでしょう?

※先日ブログでご紹介しました「おむすび◯△」さんから

ご依頼頂いた器です。

まず自分のものでないので、一つ一つの作業が慎重かつ丁寧になります。

自分の物ですと、どうしても甘くなるところがありますが、

預かった以上責任がありますので、おのずと作業の質が上がります。

それから自分にはない陶磁器にチャレンジするチャンスになります。

陶器がお好きな方、磁器がお好きな方、骨董がお好きな方、作家物が

お好きな方とそれぞれで持っている器には傾向があります。

他人から預かりますと、普段慣れている器とは違う物を扱うことに

なるので、これも勉強になります。

また破損も人の物ですと、やはり違う破損を勉強することになります。

自分にはない器を扱う訳ですから、破損も違うのは当然でしょう。

私も初心者の頃には友人にお願いして、材料費のみ頂戴する約束にして

期間だけはいつになってもよいという条件を飲んでもらい、修復を

請け負っていました。

これで随分勉強になったものです。

金繕いも知名度が上がって参りましたので、習っているとお話しすると

必ず周囲にお願いしたいという方がいらっしゃると思います。

躊躇せず、引き受けてみて下さい。

上達すること間違いなしです。

笠間焼

先週、益子焼と一緒に行った笠間焼のレポートです。

益子と笠間は車で1時間程の近さなのですが、訪れるのは

初めてでした。

この2つの窯元の違いは、民芸調の益子に対して、装飾性がある

ということでしょうか?

草花の具象的な絵付けがしてある作品が多いようです。

そんな中で偶然出会ったのが、金高実音世さんの個展です。

釉薬は、粉引き鉄釉の2色。

フォルムが気に入って、珍しく爆買いしています。

李朝を思わせる形態の鉢です。

釉薬はオリジナル調合だそうで、マットの焦げ茶色の鉄釉です。

料理が映えそうな釉薬と、少々高さのある高台で食卓に変化が

出そうなところが気に入りました。

恐らくヘラで削って出している筋が特徴的なコップです。

蕎麦猪口サイズなので、コップに限らず色々に使えそうです。

菊花型の小皿です。

裏面に脚がついていて、浮遊感があるところがミソです。

釉薬は上のコップと同じ粉引きです。

実は一番気に入っている高さ8.5cmほどの小さな花器です。

やはり李朝を感じる形が、この大きさの花器では珍しいと思いました。

釉薬は粉引きをエアブラシで吹き付けているそうで、かかった量の

違いでテクスチャーに変化が出るそうです。

ろくろの段階でこの形を作り出す技術にも、驚きました。

在廊されていた金高実音世さんご本人からいろいろお話を聞けた

のも楽しい出来事でした。

また作品に接する機会を楽しみにしています。

もうお一人、不思議な釉薬に魅せられて購入したのが、二階堂明弘さんの

飯碗です。

焼き締めの器ですが、錆のような表情から「錆器」と称されている

そうです。

輪島塗りの地の粉と漆をブレンドして作られる「錆下地」に

似ています。

器ではありませんが、大崎透さんの作品も入手しました。

「ちいさな動物園」というシリーズは、メディアにも取り上げられて

いるので、ご存知の方も多いと思います。

やまねです。

丸まって冬眠している姿を、焼き締めでざっくり作られています。

猫やりすなどから、ゴリラや象といった大型の動物まで、愛嬌のある

表情で並んだ様はなごみます。

ネットでもたくさん取り上げられていますので、ご興味のある方は

検索してみて下さい。

今回久しぶりに窯元に出かけて、作家さん達が新しい釉薬、表現方法に

チャレンジしているのを見られたのは大きな収穫でした。

教室に作家物の器を直したいと参加される方が増えているのですが、

近年素地、釉薬共、従来の知識では判断出来ない物が増えていると

感じていたからです。

常に勉強、勉強ですね。

◯笠間焼 情報

「ギャラリーロード」沿いにあるのが、新しいギャラリーやshop

「やきもの通り」や「陶の小径」にあるのが、古くからある窯元

と、分かれているそうです。

おむすび◯△

今日はNHK文化センター青山教室の助手をした帰りに

知人のお店にランチに行きました。

お店の名前が「おむすび◯△」と言います。

店名の通り、おむすびがメインのお食事が頂けます。

メインのおみすびは、白米か玄米で、中味はオススメから選びます。

お味噌汁に、おかずが2品。

画像に撮り忘れましたが、さらに焼き魚としてさんまを選びました。

かなりボリュームがあるように見えますが、消化のよい材料なので

来店されている女性の方々、皆様完食でした。

もちろんおむすびが絶品なのですが、おかずも多彩で楽しめます。

実は店主とは1/4世紀以上前からのおつきあいで、お店の器の

修復をお任せ頂いています。

先日納品した器を出して頂きました。

釉薬が薄く削げるように落ちた破損で、形が複雑でした。

青磁に合わせて銀で蒔絵をしています。

カウンター席が印象的な店内は、店主自らデザインしています。

店主は食育、建築の色彩設計も手がける多才な人物で、それが

店内、器、お食事にも見えます。

ゆったりとなごむ雰囲気に、美しい器、おいしいお食事…

外苑前にお出かけの時に、お立寄頂けたら嬉しいです。

私が出会った時からあこがれの存在である店主が、やさしく

迎えてくれると思います。

ただし店主が納得出来るクオリティを維持するために、ランチの

数には限りがあります。

あらかじめご予約下さいませ。

益子焼

昨日突然思い立って、益子焼と笠間焼を見に行ってきました。

久しぶりの窯元めぐりです。

好天に恵まれたものの、高速道路が事故で封鎖されるという

アクシデントが…

短い時間での見学を余儀なくされましたが、狙いの場所のみを

回って、満足の1日となりました。

まずは益子焼の「starnet」さん。

こちらで開かれていた郡司庸久さんの個展が目的です。

郡司さんの作品をネットで見て以来、実物を拝見したかったのですが、

ようやく実現しました。

ブルーの釉薬が印象的な花器を購入。

郡司さんの個展は年内に都内であと2回あるそうなので、また

訪れたいと思います。

ところで会場となった「starnet」さんは、益子焼でも異色のshopです。

ファッションデザイナーでもある馬場浩史さんがプロデュースしている

陶器、ギャラリー、レストラン、ファッションのお店です。

陶器は民芸調の益子焼とは一線を画したシンプルでモダンなデザインです。

都内にもshopがありますので、気になる方は是非!

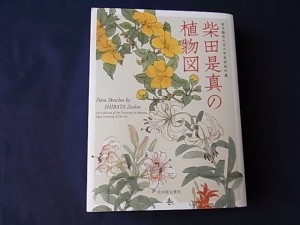

柴田是真の植物図

書店で偶然見つけて購入しました。

東京藝術大学美術館が所蔵している柴田是真の下図•写生帖の

中から植物図の秀作を集めたものです。

上の円の中に描かれているのは、明治宮殿千種之間天井画下絵です。

格天井の丸に収めるためのものですが、実際は綴織になっています。

(明治宮殿は昭和20年戦火で焼失)

以前ご紹介しましたように柴田是真は漆芸家としてはもちろん、

円山四条派で学んだ絵師としても非常に評価が高かったのです。

植物を描くなら目標にしたい、生き生きと美しい絵です。

箱義桐箱店

明治元年(1868)創業の箱義桐箱店に行ってきました。

お店の前には桐の木があります。

「五三の桐」が社章です。

店内には大小様々な大きさの桐箱が並びます。

用途を設定して大きさが決められているのですが、本来桐箱は

入れる物によって“誂える”ものだったと聞きます。

現代では誂えることはなかなかありませんが、桐箱には

何か納めてみたくなる魅力があります。

青山教室

今日はNHK文化センター青山教室で、原一菜(いちな)先生の

助手の日でした。

木製テーブルが並ぶ教室内です。

今期青山教室は、第1火曜日のクラスのみ新規受講者を募集していますが、

すでに多数のお申込みを頂いているそうで、残席が少なくなってきている

ようです。

ご検討中の方は、どうぞお早めにお申し込み下さい。

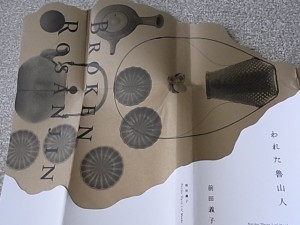

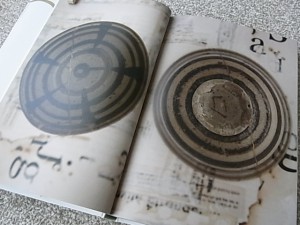

割れた魯山人 『世界で最も美しい本』日本代表に

以前のブログでご紹介しました前田義子さん著『割れた魯山人』が、

第47回造本装幀コンクールで、最高賞にあたる文部科学大臣賞と

出版文化国際交流会賞をダブル受賞しました。

さらに来年ドイツ・ライプチヒで開催される「世界で最も美しい本」

国際コンクールにも日本代表として参加されます。

白地に金で金繕いの線を表した斬新な装丁ですが、カバーを開くと、

そこにも美しい写真が。

金澤篤弘さんの写真のバックは、大古瀬和美さんのアートです。

本の完成まで10年かけたそうなのですが、その時間の密度は本の完成度の

高さからも感じられます。

とかく簡単に短時間でと要求される昨今で、時間がかかる金繕いは

驚かれることが多いですが、この本のようにじっくり物に向き合う貴重な

時間とお考え頂けたら嬉しいです。