カテゴリー別アーカイブ: 日本の文化

2015用 屠蘇

今年も原一菜先生の特別講座で、屠蘇の調合を行ってきました。

以前のブログに書きましたように、外袋も薬効成分のひとつです。

今年は手順の違いで3色となりました。

それぞれで調合が違えてあります。

今年もみりんで頂く予定。

お正月だけの味です。

ホンビノス貝は駄目

金繕いの教室での貝合せのカリキュラムでは、ご自身でハマグリを

召し上がって頂いて貝を入手してもらうようお願い致しております。

これに対し最近ハマグリではなく、ホンビノス貝を購入される方が

増えてきました。

ホンビノス貝はハマグリと同様のマルスダレガイ科の2枚貝ですが、

本来は北米に分布するもので、日本には船舶のバラスト水に混ざって

1900年代末に東京湾に定着したと考えられています。

食品偽装問題以降「ホンビノス貝」と表示されるようになってきましたが、

かつては「大あさり」、現在でも「シロハマグリ」「大ハマグリ」と称して

販売されている場合があります。

これでは間違えて購入されても仕方ありません。

貝合せの製作上は同じ2枚貝なので、変わりはないのではないかと考える方も

おられるかもしれません。

しかし貝合せのカリキュラムは、ハマグリがいかに日本の文化に根付いている

ものかということを含めて学んで頂く機会でもあります。

お手数ですが、どうぞ「ハマグリ」をご購入下さい。

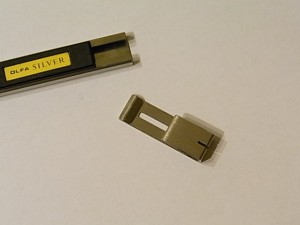

日本の発明品 カッター

金繕いでは、カッターを使用することが多々あります。

このカッターが日本の発明品であることは、あまり知られて

いないように思います。

発明したのは「OLFA」(オルファ)というメーカーですが、HPに

詳しく誕生の経緯が出ていますので、ご覧下さい。

カッターは刃先を折ることで新鮮な切り味を出していますが、折る場合

にはペンチなどの工具の他、尾部のパーツを使用します。

溝に刃先を差し入れて折ります。

また折る機能と、折った刃を安全に保管できる道具も販売されて

いるので、これを使ってもいいと思います。

カッターの誕生は昭和31年と意外に歴史が浅く、使い方に慣れて

いない方も多いです。

刃ごと取り替える方法など、ご質問がありましたら、ご遠慮なく

教室でご質問下さい。

愛用 風呂敷

なるべく実物のサンプルをご覧頂きたいので、教室には様々な器を

持ち込んでいます。

その時に活躍するのが、風呂敷です。

包む物に合わせて形を変え、中味がなくなれば畳んでコンパクトになる

風呂敷の便利さは皆様ご存知のことと思います。

私が愛用しているのは、出身地横浜の「濱文様」という会社の風呂敷です。

横浜は開港後、様々な国外の文化の入り口でした。

捺染と呼ばれる技術は、元々日本が持っていた浮世絵などの木版画の技術と

相まってシルクスカーフへと結実しました。

その技術を風呂敷に転用したのが、濱文様の品物です。

特に私はデザインが気に入っていて、サイズ、柄でいろいろ持っています。

季節季節で新しいデザインが発売されるので、店舗を覗く度に違うものに

出会えるのが楽しいところ。

風呂敷生活、オススメです。

紫染めの飾り座布団

原一菜(いちな)先生が、自生ムラサキで染められた絹で

作られた飾り座布団です。

紫染めは染色方法を変えることで、ピンクのような鮮やかな色から

深い紫色まで、様々に変化します。

この飾り座布団は落ち着いた藤色に染め上がっていますが、ため息が

出るほど美しい色です。

先日ご紹介しました第25回草木会展は、明日23日(日)午後5時まで

です。

よろしかったらお出かけ下さい。

四方右掛け

茶道具など大切な物が入った桐箱の紐結びに悩まれたことは

ありませんか?

ネットで検索すると出てくるのが「四方左掛け」という、最初の

輪が左にある掛け方です。

これに対し輪が右にあるのを「四方右掛け」といいますが、

両者の違いは流儀によるものです。

太田流では「四方右掛け」になりますので、この方法を習得

する必要があります。

紐結びが苦手な私は、何度も練習しました(汗)

いざという時は突然やってくるので、その場で戸惑わないようにする

には覚えるしかありません。

ちなみに桐箱蓋の木目の方向にも決まりがあります。

花活け 薩摩紅梅

先日花活けのお稽古の花材として使ったのが「薩摩紅梅」

です。

画像でご覧頂けるように、紅梅の中で最も赤いと言われる品種

です。

梅一輪という言葉がありますが、日本人は梅の木に一輪花が

ほころんでいる状態を好みます。

いかにも春が待ち遠しいという感じですね。

一方中国では、梅も満開の状態を愛でます。

文化の源泉である中国と、日本の感覚が梅ひとつとっても違うと

いうのが面白いところです。

松の内終了

新年8日目。昨日で松の内が終了しました。

門松も片付けます。

白い紙に包んで、燃えるゴミに出します。

情緒がないのは残念ですが、マンション暮らしなので燃やす訳には

行きません。

左義長を待たずに現代の生活に合わせて松の内終了とするように、

致し方ない変化だと思います。

ところで左義長は「どんと焼き」とも言われますが、この「どんと」

という音が気になっています。

どういう意味なのか、わかりましたらご報告したいと思います。

屠蘇2013

昨日の門松のお稽古では、合わせて屠蘇包みも作っています。

屠蘇とは「鬼気を屠絶し、人魂を蘇生する薬」の名です。

中国•唐時代に創作されたものが、平安時代に日本に伝わりました。

まず6種の薬効成分の入った薬包みを作ります。

これを布でくるみます。

この布も薬効成分の1つです。

三角形に縫って完成です。

これを水やお酒、みりんに浸して屠蘇が出来ます。

今回おもしろいお話を聞きました。

本来中国の慣習として伝来した屠蘇が、現在中国では全く行われて

いないそうなのです。

日本では、屠蘇を元旦に飲むのが宮中行事に組み込まれ、一般に広まった

ので、現在でも正月の行事として行われているのだとか。

屠蘇は、日本オリジナルの文化になったのです。