カテゴリー別アーカイブ: 日本の文化

門松つくり2013

昨年末にもアップしましたが、今年も門松つくりのお稽古に

行ってきました。

原一菜(いちな)先生のご指導で、太田流(小笠原流礼法)の

ものです。

ご覧頂いてわかるように根引きであること、左右で違う松を使う

ところが太田流ならではです。

水引は真結びの上、輪を作り日の出を現しています。

真結びの水引1本1本をきれいに整えたいのですが、これが

なかなか難しいのです。

今年は松の形を整えるのが、手際が良くなったように思います。

1年に1度ですが、少しずつでも上達出来たらいいなと考えて

います。

桐紋

昨日の箱義桐箱店をご紹介したつながりで、桐紋についてUP

したいと思います。

箱義桐箱店さんの社章に使われていたのと同じ「五三の桐」です。

「五」とは中央の花の数を言い、「三」は両サイドの花の数を言います。

花の数違いで、「五七の桐」があります。

この二つは天皇家と宮家で使い分けていました。

皇室ゆかりの紋は足利尊氏に下賜されたのを始まりに、その後も時の

権力者(豊臣秀吉など)にも下賜されます。

江戸時代に入ると一般化し、現在では日本国政府の紋としても使われています。

政府関係者が記者会見に使う演台が、正面がさみしいとの理由で桐紋が

配されたのも記憶に新しい話題です。

この桐紋、実際とは違う創作がされています。

今年4月に撮影した桐の花です。

花は枝の最先端につき、葉はその下から芽吹いています。

つまり紋のように葉から花は出ないのです。

また花の時期には、葉はそんなに大きくありません。

今年の7月に撮影した桐の葉です。

葉が大きくなるのは夏です。

人の顔より大きくなっています。

このように実際にはない状態をデザインするのが、紋の

おもしろいところです。

中秋の名月

今夜は中秋の名月です。

天候に恵まれ、くっきりと浮かぶ月が見られました。

「月餅」を頂きました。

特別な「中秋蛋黄月餅」なので、中に卵黄が入っています。

なぜ月餅なのか、横浜•華正楼の案内によると、

「中国の唐朝時代、唐明皇帝が月見宴を催されたとき、この菓子が

供されたところ大変お気に召され、皇帝より中秋月餅の名を

賜りました。

それ以来仲秋の名月には、月餅を贈り合い、ともに月に感謝して

祝いながら、交流を深める風習が今日まで続いています。」

ということです。

黄身と餡という取り合わせが不思議だったのですが、違和感が

ありませんでした。

黄身は塩卵で餡とともに口に入ると甘しょっぱい味がし、こしあんと

食感に差がないからでしょうか?

本日は菊の花活けもし、すっかり秋の一日です。

抹茶茶碗の仕上げ

先日のブログで、仕上げは自由にお考え下さいと書きましたが、

注意を要する器があります。

それがお抹茶茶碗です。

画像は、NHK学園市川オープンスクールで受講して下さったSさんの

作品です。

当初Sさんは、緑の釉薬に馴染む緑色での総体繕い(共直し)をお考え

でした。

総体繕い(共直し)は、金•銀泥を使わず色漆を調合して仕上げを行う

方法です。

茶碗の場合、この総体繕いを行いますと格が下がるとされています。

これは金繕いの発祥に関わるところからも、その理由があります。

ですのでお茶碗の仕上げは、よくご検討の上お決め下さい。

最終的にSさんは、銀泥仕上げを選択されました。

銀の硫化の過程で、気に入った色の時に止めて頂ければよろしいかと

思います。

重陽の節句にちなんで

9月9日、重陽の節句にちなんで、菊の話題をお届けします。

画像は山手西洋館のベーリック•ホールの居間にある暖炉です。

ここに一見、菊の御紋に見える彫刻がされています。

しかしこれは菊の御紋ではありません。

『ロゼッタ文様』という西洋ではよく見る文様です。

その起源はエジプトのロータス文様です。

この文様は蓮を横から見たところです。

これがヨーロッパに伝搬して、ロゼッタ文様になるのです。

(蓮を上から見た絵になります)

ロゼッタというとバラの意味かと思われると思いますが、バラという

より花文様の代表と考えた方がよいと思います。

さてロータス文様は、中国を経て日本にも伝搬します。

法隆寺などの軒瓦に現れる「蓮華文」がそれです。

これは蓮を上から見た文様とわかります。

(諸説あります)

ところで菊の御紋ですが、モチーフは私達が日常馴染んでいる菊とは

種類が違います。

宮廷での重陽の節句の行事は、この特定の種類の菊を使用していたので、

被せ綿など間違って伝わってしまった行事があります。

ではどんな菊だったのか。

ご覧になれば、菊の御紋も、被せ綿も、菊花酒も納得されます。

ご興味のある方は、お教室で質問下さい。

箔合紙と箔打紙

金箔のあしらいの練習として行っている『貝合わせ』のカリキュラムで

質問が多いのが、箔合紙についてです。

よく「油取り紙になるものですね。」と言われるのですが、完成した金箔の

間に入っているのは箔合紙で、油取り紙にはなりません。

箔合紙とは金•銀箔を保存し、1枚ずつはがしやすいように間に入れて

いるものです。

三椏紙で、岡山県津山市の上横野が最大の産地です。

一方、箔を打ちのばす時に使われるのが箔打紙です。

これが油取り紙になります。

雁皮紙で、名塩の鳥子紙がよく知られています。

箔打職人さんがそれぞれで灰汁、柿渋、鶏卵を混ぜた液に浸けて

仕込んだものを使います。

金箔を貼り終わると箔合紙が残りますが、いろいろ転用が出来ます

ので、取っておかれるのをお勧め致します。

奉書紙

奉書紙で、祝儀袋の折方を行いました。

奉書紙は、一度できれいに折らないと美しく出来上がりません。

折り直ししてしまったものは「あだ折り」と言って、使用できなくなります。

このようなところに、それぞれの事柄に物を誂えるという日本の

精神が伺えます。

ところで奉書紙とは、公文書に使われた厚い楮紙のことです。

天皇•将軍などの意向や決定を奉じて、下された文書を奉書と言いました。

年号が「平成」と報道された時、故 小渕恵三官房長官(当時)が掲げた

文字を覚えておられるかと思いますが、あれも奉書紙に書かれたものでした。

専属の書家が、年号決定から報道までの短い時間に限られた枚数で練習をし、

清書を書かれたそうです。

この話を聞いてから、あの場面を目にするたびに、「平成」の2文字に

緊張感を感じています。

端午の節句

端午の節句にちなんで、尾形光琳筆『燕子花図』です。

(根津美術館 蔵)

菖蒲湯に使われるのは、菖蒲(サトイモ科)で、

燕子花は、花菖蒲と同じアヤメ科です。

この2つが混同されやすいのは、かつて分類されていなかった為と

考えられます。

植物園芸が隆盛した江戸時代から花菖蒲が流行しましたが、

やはり端午の節句は水草随一の格を持つ『燕子花』を

お送りしたいと思います。

藍の種を蒔く

藍(蓼藍•たで科タデ属)の種を頂いたので、蒔いてみました。

種にはカラがついているので、少々ほぐしてから蒔きました。

藍の種は実った翌年しか発芽しないので、注意が必要なのだそうです。

発芽日数は7〜14日です。

藍というと、葉を発酵させた藍染めがポピュラーですが、生葉を

布ではさんで叩いただけでも染色が出来ます。

染色とは植物の薬効を生かすだけでなく、古来は“すりごろも”と言って、

初めての土地の土地神へのあいさつとして行ったものなのだそうですから、

このような染色方法の方が原点に近いのだと思います。

これらの方法の他、生葉の汁を絞っても染色が出来るそうです。

うまく栽培ができたら、水浅葱色という薄い水色に染まる

この方法にチャレンジしてみたいと思います。

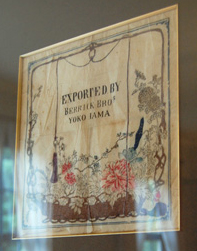

実は日本生まれです

飲食店やご家庭で当たり前のように使われている「ペーパーナプキン」

ですが、実は日本生まれだということをご存知でしょうか?

以前のブログで明治時代に和紙が盛んに輸出されていた話を書きましたが、

それに関連しています。

和紙の薄くて丈夫な特性に着目した横浜の外国人商会が、和紙でナプキンを

作ったことに始まりがあります。

さらに おもしろいのが、浮世絵に見られる木版の印刷技術を使って広告を

印刷したことです。

後年の物になりますが、横浜の山手西洋館のひとつ、ベーリック•ホールに

この館を建てたベリック氏の会社のペーパーナプキンが展示されています。

2009年に偶然、ロンドンのアンティークショップで見つかったものです。

美しい図版です。

洋風なんですが、和の雰囲気もありますね。

横浜の山手西洋館周辺は、新緑と花々で美しい季節を迎えています。

ゴールデン•ウィークの後半、お出かけになって実物をご覧になって

みて下さい。