カテゴリー別アーカイブ: 書

第42回 東京書作展

友人のNさんが入選された東京書作展を拝見してきました。

こちらは東京新聞主催、文化庁・東京都後援の公募展です。

新人書家の発掘と育成を目標の一つに揚げ、流派にとらわれない

公平な審査が特徴なのだそうです。

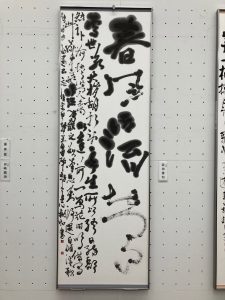

Nさんの作品です。

制作の過程をお聞きしましたが、今回のチャレンジは墨色だそうです。

文字の形の選択から濃さや滲みなど、ご苦労があったそうですが、完成

した作品の力強さは格好良いとしか言えません。

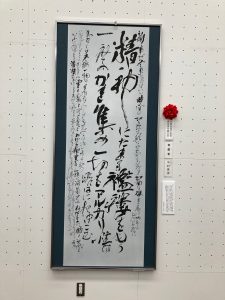

内閣総理大臣賞・東京書作展大賞を受賞された中村若水さんの作品です。

題材は高村光太郎の詩「冬」で「現代漢字かなまじり文」のジャンルに

なります。

中村さんの作品を始め、受賞した作品に共通して感じたのは文字のキレです。

要するに線に迷いがなく美しいからなのだと思いました。

私の習字はあくまでも金繕いの美しい仕上げを目的にしていますので、お手本

通りに書く臨書の域を出ません。

このような創作することはないかと思いますが、改めて会場から文字の力を

感じたことは大きな収穫になりました。

幻の墨

かな書をしていて、どう頑張っても濃く墨色が出ず、悩んでいました。

その結果、墨を変えようと決心し、購入に出かけました。

ある書道具店で勧められたのが、もう廃業してしまった墨屋さんのもの

でした。

廃業してしまったという言葉だけが耳に残っている状態で購入したのですが、

実はこれが「幻の墨」とまで言われる和田栄寿堂の墨だったのです。

榊莫山先生の「墨」という著書で、日本画壇の巨匠ー川合玉堂、小林古径、

横山大観などがこぞってオリジナルの墨を注文したとあります。

莫山先生の著書が書かれた昭和56年の段階で、当代の方が後継に困っていると

悩まれていました。

墨作りの現場は真っ黒になって、灯した火を絶やさないように少しずつ煤を

取るという過酷なものです。

身内といえども後継を頼むのは難しいでしょう。

実際に使ってみて少し擦るだけで濃い色が得られ、細線は鋭く、枯れた線は

味わいがあり、墨の違いだけでこんなにも変わるものかと驚きました。

今までの墨とはすっかり勝手が違ってしまったので、使いこなすには時間が

かかりそうですが、貴重な墨に敬意を表しつつ頑張りたいと思います。

書き初め2020

今年もちょっと遅れて習字を始めました。

現在、臨書しているのは般若心教です。

私の場合、あくまでも金繕いの仕上げの為に習字を習っているので、

将来的に作品を作るとかそういうものではありません。

かな書と漢字を交互に練習していますが、性格的には大きな字を書く

漢字の方があっているようです。

漢字を書くのは楽しいな〜と思いながら今年最初の習字を終了しました。

和光の令和

新元号が発表され、令和ブームが起きています。

銀座・和光のショーウィンドウには書家・石飛博光さんの「令和」

の書が飾られていました。

堂々として、かつ美しい書です。

ところで「令」の字体が発表されたものと違うことにお気づきかと

思います。

2種類あると説明されている書家の方もおられましたが、書道界としては

石飛さんの書にある「マ」の形になっているのが正解だと聞きました。

色々事情があるようですが、私も「マ」の認識が強いので、「マ」で

書きたいと思っています。

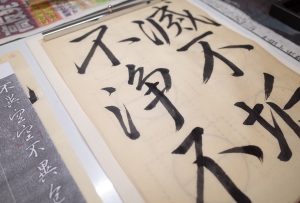

中国の宣紙 毛辺

漢字の臨書で使っているのが、中国の宣紙で「毛辺」という

ものです。

画像でお分かりのように、色はベージュでゴミは入っているし、穴も開いて

いる、シワも寄っていると決してクオリティーの高い紙ではないのですが、

独特の風合いが気に入っています。

実はこの紙は竹を主原料としていて、作り方が悠然としています。

1.若竹を裂いて渓谷の流水で自然に腐らせる

2.腐って柔らかい繊維の束になったところで煮て晒す

3.山や渓谷の草原に広げ、1年天日に晒す

途中2〜3回、表と裏をひっくり返す

4.漉く

(参考 榊 莫山 「文房四宝 紙の話」)

何より価格が安いのが練習用として最適だったのが、近頃値段が上がって

いると聞きました。

原因はてっきり中国の人件費が上がったのかと思ったのですが、何と

環境問題に引っかかったからなのだそうです。

この紙自体は問題がないのですが、周辺が問題になった模様。

ただでさえ偽物が出回る紙なので、ネットで買ってしまう訳にもいかず、

悩ましい限りです。

書き初め2019

今年初めての習字。

和漢朗詠集(かな)の臨書です。

本来、事始めは1日なのですが、書き初めは7日までに行えば

よいと聞いています。

何とか間に合いました。

年末から1週間あった休みも今日でおしまいです。

ずっと片付けたいと思っていた場所も片付けられたし、パソコンの

OSのアップグレードも出来て大満足の休みになりました。

今年もよりよい講座、金繕いを目指して参ります。

どうぞ宜しくお願い致します。

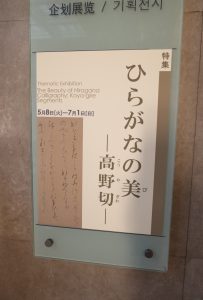

ひらがなの美ー高野切

もう先月のことなのですが、東京国立博物館に展示されている

「ひらがなの美ー高野切」展を見に行ってきました。

高野切とは「古今和歌集」を書写した現存最古の写本です。

平安時代の仮名の逸品で、仮名書の最高峰と言われています。

従来は紀貫之の書と言われていましたが、現在の研究では3人の

能書家が分担して書いたことがわかっています。

この展覧会では高野切において3人の書を比較した後、それぞれの

別の作品を紹介しています。

また類似した書風や同時代の名品を合わせて展示することで、より

3人の書の特徴がわかるようになっています。

今、私が臨書してるのは3人のうち、3種に分類される人が書いた

「粘葉本和漢朗詠集」です。

第1種の位も高く、落ち着いた円熟の書を書かれた人に近い感じですが、

高野切を書いた時は年齢が若かったようで、勢い余り飛んだり跳ねたり

する感じがあります。

臨書の際、使っているのは印刷のテキスト本なので、今回肉筆を見られた

のは、とても勉強になりました。

墨継ぎした時の墨の濃さ、渇筆と言われる少ない墨で書いた時の鋭さ

など、印刷ではわからない情報が把握出来ました。

本館特別1室のみの展示ですが、まさに穴が開くほど見てきました。

仮名書を勉強している方にはオススメです。

会期は7月1日日曜日までです。

かな 散らし方

コツコツ続けている「かな書」で、新しい歌の散らし書きの

指導を受けました。

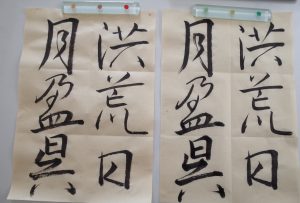

左上に私が書いた臨書があります。

単純に2行に書いていたものを分解。

原一菜先生が散らし方を検討しながら、少しずつ書き変えて

いかれました。

右下のものが色紙をイメージした構成のお手本です。

元々の歌から少々文字も変更されています。

先生が臨書してきたものを見て、まず私が気持ちよさそうに

書いていることから、散らし書きの指示を考えられたようです。

散らし書きするというと歌の内容から考えてしまいますが、先生に

よると重要なのが格好良く見えるかどうかなのだそうです。

文字のレイアウトも大切ですが、切る場所、他の文字との取り合わせ、

アクセントになる文字の選定など、瞬時に判断し変更されていく様は

魔法を見ている様です。

これを元に頑張って臨書します!

書道用ではない筆

先日、書道用ではない筆で漢字を書いたとブログでアップ

したところ、興味を持って下さった方がおられたので、もう

少し詳しくレポートします。

その書道用ではない筆とは、水彩画用の筆です。

それぞれの画像で奥に写っているのが、普段漢字用に使っている

筆です。

毛の材質はコリンスキーです。

水彩画用の筆というのが手前のもので、ラファエルというメーカーの

8404シリーズです。

毛の材質は同じくコリンスキーです。

画像でも何となく毛質の違いがお分かり頂けるでしょうか?

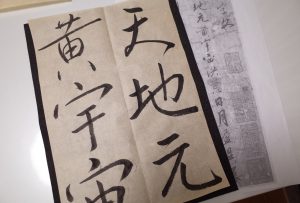

書いた字がこちら。

左がラファエルで、右が書道用です。

あまり変わらない?

でも細線が綺麗に書けるのです。

そもそもきっかけは私が蒔絵用にこの筆を購入したことから

始まります。

心拍数が上がってしまうくらい高価な筆だったにもかかわらず、

太すぎて使用せず(涙)

原一菜先生が痩金体という独自の書体を作り出した徽宗のお手本には

最適かもしれないとのアイディアで使ってみることになったのです。

(現在臨書しているのは徽宗の千字文です。)

前回初めて使った時には外側の短い毛が出てきてしまって苦戦

しましたが、今回はだいぶ解消しました。

とりあえず細線の美しさは捨てがたいということで使い続ける予定

です。

さてこの筆、使いこなせるかな?