カテゴリー別アーカイブ: 植物•スケッチ

乾燥トクサの購入先 見つけました

トクサの入手先をご検討の方が多いと思います。

乾燥した状態のトクサを購入出来るところがないから

なのですが、このほど購入先の情報が入りましたので、

ご紹介致します。

以前ブログで未確認ですがとご紹介しました「箕輪漆工」の

トクサは、後日購入して確認したところ、南洋種の大トクサと

わかりました。

大トクサは使えないことはないのですが、トクサに比べると

削りがはかどりません。

しかし今回情報が入ったトクサは、国産種でお勧めできるもの

です。

販売先は「並川平兵衛商店」です。

こちらは刀剣手入れ材料販売のお店です。

10gで600円。だいたい25節くらい入っていました。

これに消費税と宅急便代で、合計 1,728円。

ですのでまとめ買いするか、何人かでシェアするのがよいかと

思います。

ところでNHK文化センター横浜教室の方々から、トクサの苗の

購入先についてご相談を受けておりました。

横浜市内の花屋さんで、安心してお求め頂けるお店がありました

ので、3月の教室でご紹介したいと思います。

少々お待ち下さい。

今回ご紹介しました並川平兵衛商店では、角粉も扱っていますが、

こちらは鹿の角から作られたものではなく、貝殻を主成分とした

軽炭酸カルシュウムと重炭酸カルシュウムを混合したものです。

鹿の角から作られた角粉より使用感が若干落ちます。

お求めの際はその点を踏まえてご購入下さい。

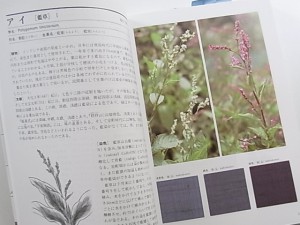

藍の種取り

先延ばしにしていた藍の種取りをしました。

左が「丸葉藍」(椿葉藍ともいう?)、右が「蓼藍」です。

蓼藍は種が越年出来ないのですが、丸葉藍はこぼれ種からも

どんどん芽が出て丈夫なようです。

ただ種での入手は難しく、原一菜先生が苗で購入されたものを

預かっていました。

違いは葉の形。

蓼藍は長楕円で先が尖った形ですが、丸葉藍は名前の通り丸い形の

葉をしています。

同じように生藍染めも出来るのですが、少々色味に違いがあるそうです。

今年の生藍染めはどうしようか、迷い中です。

トクサ 収穫後2週間

1月4日に収穫後、約2週間経ちました。

すっかり水分が抜け、カラカラに乾燥し、堅い状態です。

乾燥すると、若干収縮します。

画像の左2本は作業に耐えますが、右の物は細すぎるので、処分

することにしています。

収穫後2週間程度で色が白く抜け、削りがはかどらない物があると

質問を受けました。

乾燥中の箱の中に同じような状態のものがありました。

トクサは乾燥数週間で緑色は抜けません。

それがこのように白化するということは、もともと劣化(枯れ)

の状態にあったと思われます。

削りもはかどらないのであれば、わざわざ使うこともないと

思いますので、処分してしまっても構わないと考えます。

トクサ収穫 2016

自宅ベランダで鉢植えで育てているトクサを、刈り取りました。

例年は12月中に刈り取るのですが、今年は暖かかった為、つい

年越ししてしまいました。

地植えのものですと、寒さに当てて3月くらいまでに刈り取れば

いいのです。

しかし我が家の鉢植えですと、寒さ焼けでオレンジ色になって

しまうので、12月に刈り取っていました。

刈り取り後の鉢です。

切り株のような物が見えると思います。

以前のブログにも書きましたが、植木屋さんにトクサは刈り取って

しまうと、生えなくなると言われた方がいらっしゃいます。

これは正確な情報ではありません。

確かに同じ所からは生えては来なくなりますが、春に別のところから

新芽が出てきます。

特に上の画像の下の鉢がわかりやすい状態になっていますが、もう

鉢に中心部からは新芽が出なくなっています。

ですので春に新芽が出たら、株分けしてあげる予定です。

地上部を刈り取ってしまうと、何もしないでいいように見えますが、

根は生きていますので、時々水遣りをする必要があります。

冬の間の水やりが、春の新芽の出具合に影響があるように思います。

刈り取ったトクサは、1週間も乾燥させると道具として使用可能に

なります。

この時に色が枯れ色でなく、緑色でも構いません。

このトクサは水を遣り、肥料を遣り、日当りに気をつけて鉢の

場所を移動させ…と育てたものです。

無償で貰いたいという方は、良識の範囲でお申し出下さい。

トクサ 刈り取ると

トクサは刈り取ってしまうと生えて来ないと植木屋さんから聞いたの

ですが…と質問を受けました。

生えて来ないというのは、誤情報です。

生えては来ますが、正確に言うと同じ場所には生えないということなのです。

苗で植えた場合、初年度は上の画像のように鉢の中央に束になった

状態になっていると思います。

これを毎年冬に刈り取っていると、次第に真ん中には生えなくなり、ついには

上の画像のように鉢の縁に沿ったところしか生えなくなります。

これはすなわち鉢の中に根が一杯ということでもあるので、来年の春に

新芽が出たら株分けをする予定です。

株分けはハサミで根を4つに割るという大胆なやり方をしていますが、

トクサは植え替えに対して丈夫で、真夏以外ならいつでも構いません。

刈り取り後のトクサですが、地上部がないとついつい水やりを忘れて

しまうかもしれません。

しかし冬場の水やりが、春に新芽が出るか出ないかを左右するようです。

表土が乾いたら、水やりして下さい。

トクサはシダ系の植物なので、水は必須なのです。

刈り取り時期はもう少し先です。

寒さに当たってしっかりしてくる時期をお待ち下さい。

2015 第3回生藍染め大会

今年最後の生藍染めを行いました。

風呂敷の縫製品を入手しようか迷ったのですが、染め足しをする

ことにしました。

飾り座布団や古袱紗に仕立てようと思っている端切れです。

少々色が浅いので、もう一度染めようと考えました。

特に変化が大きかったのが、この2枚です。

一番上の画像で右側に写っているものです。

2枚で染液に浸けた時間が違うのですが、ほとんど変わりがありません。

貝香合を置くと、こんな感じになります。

ハマグリ貝は茶系統の色が多いので、濃い色の方が映えると思います。

もう1回取れた染液で、紙を染めました。

画像より実物はきれいなペパーミントグリーンに染まっています。

絹は1回目の染液から上げると青くなりますが、紙は緑にしか

染まりません。

紙の製造過程によるものではないかと聞いていますが、確かな話は

わかっていません。

染液に浸ける時間より、浸けた順番で色が変わります。

染液の中の染まる成分の残り具合によるのではないかと思われます。

藍は種から育てた1年草なので、あとは花が咲いて枯れていきます。

生藍染めのために花穂を取っていましたが、今後は鄙びた花の風情を

楽しんで終わりにしようと思います。

トクサの花

自宅で育てているトクサに花(胞子葉群)がつきました。

ツクシのような頭です。

トクサはスギナの一種というのが、よくわかります。

10月から受講を始めた方がおられますので、改めて道具としての仕立て

方をご説明致します。

まず刈り取るのは、寒くなってから。12月から翌年3月がいいでしょう。

その後は天日干しをして、含んでいる水分を乾燥させます。

1週間程度で十分です。

この時、トクサの色は枯れ色ではなく、緑色が残っていても構いません。

道具として使う場合は、20〜30分水に浸してから使用します。

乾燥したまま使うと、バラバラになってしまいます。

道具としてのトクサは、消耗品です。

頂くなり、育てるなりの入手方法をご検討下さい。

草木染 染料植物図鑑

先日カランダッシュの色鉛筆を購入したことをブログに書いたところ、

思わぬ反響がありました。

それは美しい色を見るとテンションが上がるというのがあるのでは

ないかと思います。

そこで同じような感じになるのではないかと考え、山崎青樹先生の

「草木染 染料植物図鑑」をご紹介したいと思います。

山崎青樹先生は、原一菜先生が師事された先生でもあります。

染料となる植物がどんなものか、文献も合わせて紹介されています。

もちろん染色はどのように行うのか書かれていますが、ページ右下に

染められたサンプルが掲載されています。

これが何とも美しい色ばかりなのです。

草木染めの手引き書ではありますが、身近かな植物が染められる色に

驚かされます。

南北に長い国土を持つ日本は、世界的に見ても植物数が豊富なことが

知られています。

それを背景に多彩な染色を生み出してきました。

今、色が美しいことで知られるのはイタリア、フランスという認識が

大多数かと思いますが、開国した日本の色数の多さに驚いたのは

これらの国だったのです。

その多彩で美しい日本の色がご覧頂ける『染料植物図鑑』は、続、続々と

3冊、美術出版社から出版されています。

機会がありましたら、是非手に取ってご覧下さい。

2015 第2回生藍染め大会

あらゆる手を尽くして染めが出来る量を確保した藍で、今年2回目の

生藍染め大会を行いました。

今回お出で下さったAさんは、お仕事柄珍しい布をお持ち下さいました。

バングラディッシュのシルクモスリンの生地です。

手紬、手織りの透け感のある生地に、刺繍がしてあります。

刺繍糸が染まらなかったので、白く抜けました。

これが効果的で、とても素敵に上がっています。

生藍染めとしても、糸•織りともゆるいところが染まりやすいようです。

こちらはインドのカディという生地で作られた巾着です。

木綿なので、本来は豆乳で下地を作らなければ染まりません。

試しに染めてみましたが、ほのかに染まった感じが気に入られた

そうです。

こちらは刺繍糸の光沢感が違っているところが綺麗でした。

今回Aさんのご提案で、1回目の染液を15分から7分半に短縮してみました。

必然的に2回目の染液が濃く染まる状態になり、同じ生地でグラデーションが

完成しました。

生藍染めは2回の染液で全く違う色が染まり上げるのが、魅力と思って

いました。

確かにそれは大きい魅力なのですが、手工芸品に精通したAさんは、

染めの工程で一切環境に影響のある薬品類を使わない点が素晴らしいと

おっしゃいます。

自ら育てた藍で、環境にも優しいとは。

染め上がった色の美しさばかりでなく、とてもよいものを得たような

気持ちになりました。