カテゴリー別アーカイブ: 植物•スケッチ

藍の植え替え

種蒔きした藍がたくさん発芽したので、植え替えを行いました。

間引きをする予定だったのが、タイミングを逸してしまって、

かなり育ってしまったのです。

植えているプランターが長さ35cmと少々小振りなので、1つにつき

2株にしました。

藍は想像しているより遥かに大きくなるようです。

実は、はみ出してしまった苗の方が大量で…

花を楽しむ分を残して、あとどうするかは思案中です。

トクサの新芽

昨年刈り取ったトクサの新芽が出てきました。

この鉢のものは、すでに株分けしています。

トクサは丈夫なので、盛夏(7〜8月)以外は植え替えが可能

なのですが、生育を考えると梅雨入りまでに行っておきたいところです。

ちなみに新芽はまだ柔らかいので、道具にはなりません。

刈り取りは10月以降、翌年の2〜3月までが適正期です。

バイカウツギ

本日の画題は『バイカウツギ』です。

漢字で書くと“梅花空木”となります。

以前八重咲きのものをスケッチしているのですが、今回入手したのは

一重なので、より梅に近い感じがします。

キンシバイ(オトギリソウ科)

シャリンバイ(バラ科)

利休梅(バラ科)

など、花の形が梅に似ていることから“梅”の名を持った花がたくさんあります。

それだけ梅が日本人 にとって大切なのだということなのでしょう。

藍の種を蒔く

藍(蓼藍•たで科タデ属)の種を頂いたので、蒔いてみました。

種にはカラがついているので、少々ほぐしてから蒔きました。

藍の種は実った翌年しか発芽しないので、注意が必要なのだそうです。

発芽日数は7〜14日です。

藍というと、葉を発酵させた藍染めがポピュラーですが、生葉を

布ではさんで叩いただけでも染色が出来ます。

染色とは植物の薬効を生かすだけでなく、古来は“すりごろも”と言って、

初めての土地の土地神へのあいさつとして行ったものなのだそうですから、

このような染色方法の方が原点に近いのだと思います。

これらの方法の他、生葉の汁を絞っても染色が出来るそうです。

うまく栽培ができたら、水浅葱色という薄い水色に染まる

この方法にチャレンジしてみたいと思います。

鳳凰が棲む

桐をスケッチする機会に恵まれましたので、桐について

お送り致します。

桐は鳳凰が住処とし、竹の実を食べて生存するという中国の古伝説に

基づいて、吉祥の象徴になっています。

ご存知の方が多いと思いますが、桐の木は成長が早く、かつては女の子

が生まれたら桐の木を植えて、嫁入りの際には成長した木で箪笥を作る

という風習があったほどです。

桐の木の大木です。

荘厳さがあり、鳳凰が棲むというのもわかるような気がします。

桐の花のつぼみです。

つぼみには産毛があり、ベルベットのような感じです。

陽の数“5”で構成されたつぼみと花を見ますと、格の高さがわかります。

次の機会には皇室及び時の執政者の紋章となった桐文について

書けたらと考えています。

画題 アマリリス

少々季節はずれですが、アマリリスが手に入ったので、画題に

選んでみました。

逆光補正というモードで撮影したら、不思議な雰囲気に。

アマリリスは、ユリに似た6弁の大きい花がダイナミックで描き甲斐が

あるのですが、同時に4個咲いているのを描くのが難しくて、

1つづつ描いてしまいました。

ラッパ形の花は1点に集約していないとおかしくなるので、本当に

難しいです。

ところでアマリリスって、ヒガンバナ科だったんですね。

それも本当はヒッペアストルム属というので、びっくりしました。

かつてアマリリス科に分類されていたので、今でも市販される場合は

「アマリリス」になっているとか。

もしかして「ナツスイセン」もヒガンバナ科では?と思い、調べて

みましたら、やはりそうでした。

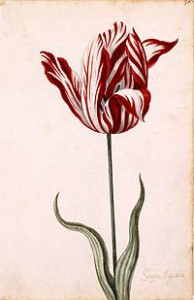

チューリップ•バブル

最近チューリップの花活け、スケッチをしたので、チューリップに

関する話をアップします。

タイトルにある『チューリップ•バブル』ですが、チューリップの

花とバブル景気というイメージが違う言葉が合わさっていると思われ

ませんか?

実はこれが1637年にオランダで起こった世界最初の経済事件なのです。

オスマン•トルコからオランダに伝わったチューリップは、最初

植物愛好家の間で高値で取引されますが、これが元手を持たない

庶民も巻き込んで行きます。

そして球根1個で馬車24台分の小麦、豚8頭、牛4頭、ビール大樽

4樽、数トンのチーズ、バター2トンが買えたという、途方もない価格

までつり上がった揚句、突然急落します。

私が興味を持ったのが、取引の為のパンフレットに掲載された絵です。

(球根で取引されたので、どんな花が咲くかは絵で確認したのです。)

この絵は最も高値で取引された『センベル•アウグストゥス』と

名付けられた花です。

赤(実際は紫)と白の縞模様が印象的です。

これら斑入りの花は当時はブレーキングという突然変異によるものと

されていましたが、20世紀になって球根がウイルスに感染してモザイク病

という病気に罹患していたものと解明されています。

リアルなボタニカル•アートが“妖しい”魅力を放っていますが、品種改良

で安定した状態にあるものではなく、病気によって作られたものなので、

まさにバブルのように消えてしまった花なのです。

calla カラー

昨日のお稽古でコデマリ、フリージアと一緒に花活けした

カラーです。

写真家ロバート•メイプルソープ風に1輪だけセピアカラーで

写真撮影してみました。

改めて調べてみて、花びらだと思っていた漏斗上に巻いた部分が

“苞”と呼ばれる蕾を包んでいた葉の変形したものだとわかりました。

その名も“仏炎苞”。

花は苞の中にある黄色の軸(花序軸)に密集して咲くのだとか。

モダンな形状がとても好きな花です。

花活けの際には、茎の曲線と苞の角の向きを考えて活けていきます。

ちなみに形から想像がつくかと思いますが、水芭蕉も同じサトイモ科

です。

菜の花 チューリップ

黒芽柳、菜の花、チューリップの花活けをしました。

菜の花の黄、チューリップのピンクが春らしい取り合わせです。

黒芽柳が右上にチラっと写っていますが、引き締め効果があります。

チューリップは茎が真っ直ぐのイメージがあったのですが、

意外に動きがありますので、これを上手く使って活けます。

春の花は生長が早く、毎日変化するそうです。

早めにスケッチしなければ!