カテゴリー別アーカイブ: 生徒さんの作品

金繕いの本分

産経学園ユーカリが丘校のMさんの作品をご紹介します。

八角大鉢のひびと欠けの金繕いです。

お料理好きのMさんは完成した作品に、お食事を盛ったところの

画像を送って下さいました。

ほうれん草と菊のお浸しが染付の器に映えています。

器好きは染付に終わると聞きますが、この映え方はその言葉通り

ではないでしょうか。

Mさんは器が直ってまた使えるのが嬉しいとおっしゃっておられますが、

これが金繕いの本分だと思います。

金繕い(金継ぎ)がメディアに取り上げられるようになって、単に工芸

としてやってみたいという方が増えたように思います。

直す器がないと教室にお越しになる方も珍しくはありません。

「大切な器を直したい」

Mさんのお言葉を聞いて拙著のサブタイトルを思い出しました。

欠けが基本

NHK文化センター柏教室のSさんの作品をご紹介します。

いずれも普段の生活で生じやすい欠けやひびの入った器

です。

ざっくりとした風合いの湯呑みです。

とはいえ縁はかっちりと形が出ていますので、これを綺麗に出す

必要があります。

陶器はこの辺りの塩梅の付け方が難しいのですが、Sさんはしっかり

まとめておられます。

ベージュ色の釉薬に金泥が程よく馴染んで上品な仕上げになりました。

反った縁が優美な蕎麦猪口です。

縁に大きな欠けが生じていました。

まずこの反った形に金繕いの箇所を作り込むのが難しいのですが、

これをSさんは根気よく作り込まれました。

更にこの大きさを平滑に仕上げるのは難易度が高いのですが、こちらも

大変美しく仕上がっています。

Sさんの素晴らしいのは決して妥協しないこと。

ご自分が納得が行くまで何度でもやり直しを厭わないことです。

この姿勢には本当に頭が下がります。

画像を拡大してみて下さい。

アップに耐える美しい仕上げがご覧頂けると思います。

華やぐ

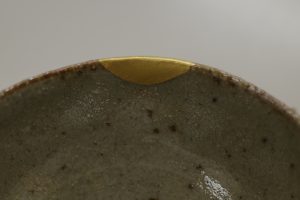

港北カルチャーセンターのKさんの作品をご紹介致します。

小さい小鉢の欠けの金繕いです。

直径が7cmほどの小さい小鉢に大きい欠けが生じていました。

このサイズの仕上げが難しいことは金繕いの教室に来て下さって

いる方はお分かりになるかと思います。

緑味を帯びた釉薬に金泥が映えているだけでなく、その平滑さが

美しい仕上げになっています。

恐らく金繕いをされる前はシンプルな器としてお使いになっていた

かと思いますが、金繕いが入ったことで全く違う存在になったのでは

ないでしょうか。

器が蘇るだけでなく全く違う景色に見えるのが金繕いの醍醐味です。

Kさんの器はそれを体現した好例と言えるかと思います。

切り替える

NHK学園市川オープンスクールのSさんの作品をご紹介致します。

マグカップの割れの接着です。

Sさんにご提案したのが仕上げで地の部分と絵柄の部分の金属粉を

変えることです。

ベージュがかった地の部分は金泥で、花の図柄の部分は薫銀泥で

仕上げて頂きました。

これはよくお勧めする方法ですが、仕上げの線が具象的な図柄の上を

通過する場合には効果的な方法です。

特にSさんのマグカップは図柄が深い染付の色だったので、薫銀泥が

馴染んで目立ちません。

仕上げの日を全く別の日にする必要がありますが、これだけで図柄が

切られたようになるのを緩和出来ます。

ちょっとした手間をかけることでステップアップします。

似たようなケースの場合には是非ご検討下さい。

取手の行方

NHK文化センターさいたまアリーナ教室のOさんの作品を

ご紹介致します。

前回に引き続きマグカップの取手ですが、やはり切り落とされた

ケースで、その取手部分の活用例です。

金具に固定されて帯留になりました。

これは単発のイベントで行っていた「箸置き・アクセサリー作り」の

応用です。

マグカップ本体の方は割れ口を滑らかにして螺鈿を貼られています。

元々の染付の柄と同様の青味になりますので、こちらも新しい魅力に

なりそうです。

Oさんの作品のように元の形に戻す以外の方法も金繕いとしては「アリ」

だと思います。

自由な発想でお考え下さい。

マグカップの取手

産経学園ユーカリが丘校のAさんの作品をご紹介致します。

マグカップの取手を外されました。

2個共、取手が割れてしまっていました。

取手が割れた場合、選択肢は

1.マグカップとして使えるように補強を入れて復元する

2.思い出の品として形を戻す(使用はしない)

3.取手は外してしまい、別の形で使う(フリーカップ、ペン立て)

の3つがあります。

どれを選ぶかは持ち主の方の考え次第なので、私の方からお願いする

ことはありません。

Aさんは選択肢の3を選ばれ、取手は外すことになりました。

この場合、どうしても取手の座の部分は残りますので、それをどのように

するかがポイントになります。

Aさんは画像左のカップは座を少し残す形に、画像右の物は根元から

外されました。

この塩梅も割れた形、カップ元々のデザインなどを考え合わせて決めて

いきます。

最終的には座の部分は素地を守る釉薬がなくなってしまったところを

何らかの形で滑らかにして仕上げを行います。

どの方法を選択してもそれなりの作業は生じます。

ご自分が元マグカップをどのように使いたいのかで方針を決めて下されば

よろしいかと思います。

広い面積の仕上げ 洋食器編

産経学園ユーカリが丘校のTさんの作品をご紹介致します。

洋皿の大きな欠けです。

大きい長楕円のお皿は湾曲もあり、複雑な形をしています。

欠けは表から見ると分かりませんが裏から見ると幅3cmくらいの

大きな欠けでした。

Tさんは複雑な形を妥協することなく形を作り込まれました。

その徹底振りが完成度の高さになっています。

特にサイズが大きい欠けの仕上げが難しいのは教室に来て下さっている

方々なら良くお分かりかと思います。

綺麗な仕上げには仕上げのテクニックばかりでなく完璧な下地作りが

物を言います。

そのような金繕いに挑んでいる方はTさんの作品が励みになるかと思い

ます。

シー陶器・シーグラス

昨年行ったイベントで作って頂いた産経学園ユーカリが丘校の

Mさんの作品をご紹介致します。

プレゼントを前提にされていまして、2個のイメージを合わせて

います。

染付の磁器と赤系と色のイメージを合わせておられるところと、

中心に配置されたパーツから放射状にレイアウトがお揃いという

のがオシャレですね。

シー陶器とシーグラスという素材を使うことで、なかなか体験出来

ない「呼び継ぎ」という技法が短時間で作れるのが魅力です。

馴染んで目立たず

藤那海工房 金繕い教室のKさんの作品をご紹介します。

お抹茶茶碗の縁の欠けです。

紫味のある釉薬が個性的な抹茶茶碗です。

縁が点々と複数箇所欠けてしまっていました。

埋めるのは問題なく作業を進められたのですが、問題は仕上げ

でした。

欠けがかなりの数ありましたので、目立つ色で仕上げると落ち着かない

感じになってしまいます。

Kさんとお話しして最終的に選ばれたのが硫化した銀箔でした。

これが絶妙に釉薬に合って目立たないのです。

Kさんは最適解を選ばれました。

金繕いは使用上の注意のためにも欠損部分を目立たせるという考え方も

ありますが、器の見場を考えると目立たないということも重要になる

場合があります。

ご自分がどうしたいのかを考えて仕上げはお選び下さい。

桜

NHK文化センター千葉教室のSさんの作品をご紹介致します。

マグカップのひびの金繕いです。

記念の品であるマグカップにひびが入っていました。

ひびを金泥で仕上げた後、マグカップに元々入っている桜の図柄を

ひびの仕上げのラインに絡ませるように蒔絵されました。

これでひびのラインの痛々しさがかなり減じていると思います。

5弁の桜の花の位置、花びらの位置とも、とてもいい位置に入って

いると思います。

蒔絵で破損の印象を和らげる場合、元々器に入っている柄を使うのが

最もおすすめですが、Sさんの作品はその成功例です。

記念品の器の場合、絵柄が印刷になっており、耐久性がない場合が

あります。

金繕いする際には手順をよく確認してからの着手をお勧め致します。