カテゴリー別アーカイブ: 生徒さんの作品

てんとう虫?

NHK文化センターさいたまアリーナ教室のOさんの作品をご紹介

致します。

欠けの金繕いなのですが…

元々は小鉢の欠けだったのですが、弁柄漆を塗り重ねているうちに

盛り上がってきて、ついにてんとう虫型になったそうです。

さすがに触覚はありませんが、黒漆で点々を描き加えて立派な

てんとう虫が完成しました。

来客があると、この小鉢を出されて、お客様が驚くのを密かな楽しみに

されているとか。

単なる金繕いを超えたお遊びですが、楽しまれているご様子が素敵

でした。

ちょっと加飾

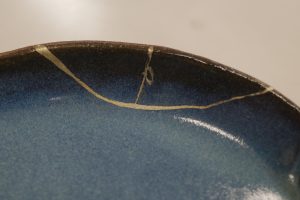

NHK文化センター柏教室のKさんの作品をご紹介します。

鉢の割れの接着です。

割れを接着後、欠損を埋めて銀泥で仕上げられているのですが、その

仕上げの線を少しだけ装飾されています。

ほんの少しの遊び心ですが、それだけで楽しくなる感じがします。

欠損通りに仕上げられるのに慣れたらKさんのように遊び心を追求

してみてはいかがでしょう。

レリーフを再現する

産経学園ユーカリが丘教室のNさんの作品をご紹介します。

Nさんは多彩なアイディアでこのブログにも頻繁に作品を

紹介させて頂いています。

今回は平皿の接着です。

かなりはっきりしたレリーフのついたお皿です。

角が割れてしまったのを接着した後、欠損を埋められました。

欠損して無くなってしまったレリーフの部分もしっかり再現されて銀泥

で仕上げられました。

仕上げ直後の撮影なので銀の色が白っぽいのですが、いずれ硫化した際

には釉薬に馴染んでわからなくなるかと思います。

深い上に細かいレリーフだったので再現は大変だったかと思います。

レリーフのある器はいろいろありますが、面倒がらずに再現して頂くと

完成度が高くなります。

再現の程度で迷われるようでしたら教室でご相談下さい。

貝絵 秋春

JEUGIAイオンモール八千代緑が丘教室のTさんの作品を

ご紹介致します。

ハマグリ貝の貝絵です。

金繕いの教室では金箔の扱いを学んで頂く為にハマグリ貝に金箔

を貼るカリキュラムをご用意しています。

ここから更に貝絵にチャレンジされたい方には引き続き、ご指導

しております。

左側の貝には秋(紅葉と松葉)、右側の貝には桜を新うるしの色で

描かれました。

Tさんはご趣味でスーパーリアルの油絵を描かれているそうで、

画題を描くのは難なくこなされているのですが、題材の選び方、

レイアウトの考え方など日本文化に合わせて検討して頂きました。

新うるしで描いて頂くと器としても使用が可能なので、飾るだけで

なく食卓にも華を添えるアイテムになるはずです。

楽しんでお使い頂ければ嬉しいです。

縞々復活

NHK文化センターさいたまアリーナ教室のYさんの作品を

ご紹介致します。

長方皿の割れです。

片身かわりの斜線の柄が和風過ぎず、モダンな感じが魅力のお皿です。

角部分が割れていたのを接着されました。

仕上げは通しで金泥で仕上げた上から染付の斜線を再現するように

銀泥で入れて頂きました。

仕上げ直後は白く抜けた感じに見えますが、いずれ硫化して染付の

ラインが復活したようになる予定です。

Yさんの作品の場合、染付のラインが細いので難しかったとは思いますが、

線を入れるコツがありますので、同様のチャレンジをしてみたい方は

教室でご確認下さい。

仕上げはひと手間かけると、より魅力が増します。

お勧めした場合には是非積極的に取り組んで頂ければと考えています。

常滑焼急須のつまみ

NHK文化センターさいたまアリーナ教室のSさんの作品をご紹介

致します。

常滑焼の急須のつまみが折れてしまっていました。

使用頻度の高い急須は補強が必須になる筆頭でもあります。

殊につまみは蓋を持ち上げる分の荷重がかかりますので、注意が必要

です。

さらに常滑焼は独特の土の特性で接着自体が難しいところがあります。

そこでSさんには念には念を入れた補強を行なって頂きました。

まず断面に穴を開けて頂き、軸を入れてあります。

さらにつまみと本体の関連を強める為に和紙で補強を行なって頂きました。

これだけの作業をして頂くと再破損のリスクはかなり減ります。

Sさんは作業が丁寧で綺麗なので完成した姿は元からつまみの座部分に

金の装飾が施されていたように見えると思います。

返却された持ち主の方のお喜びも伺える作品になりました。

総体漆繕い

NHK文化センター柏教室におられたSさんの作品を前回に

続いてご紹介します。

欠けを総体漆繕いで直されました。

画像正面に欠けがあったのですが、わかりにくいと思います。

こちらはご友人からの預かり物の茶碗なのですが、金属粉で

仕上げをするのではなく、できるだけ目立たないようにとの

リクエストだったそうなのです。

これを備前焼の赤茶色の色を新うるしの色を調合して再現

されました。

現在、陶磁器の修復方法を「金繕い(金継ぎ)」というので、

金や銀での仕上げが当然のように思われているかと思いますが、

技術の発端は漆の色で完成する「漆繕い」が原点です。

ただ器の色を漆で再現するのは簡単ではありません。

金や銀の金属粉で仕上げを行う方が下地の色に左右されることなく

簡単です。

また金属色はどんな色の釉薬でも相性が良いので、究極は失敗が

ないと言えます。

昨今の金の高騰で金での仕上げを避けられる傾向にありますが、

Sさんの作品のように完成度の高い総体漆繕いは難関なのです。

緑釉の大皿

産経学園ユーカリが丘校のMさんの作品をご紹介致します。

緑釉の大皿の欠けの金繕いです。

このお皿は柔らかい質の割に縁にシャープなエッジが出ており、

とても欠けやすいものでした。

そのため大小10数カ所、欠けが生じていました。

Mさんは一つ一つ丁寧に欠損を埋められた後、仕上げに悩まれました。

緑釉には金泥が合いますが、欠けがたくさんある場合には逆に下品に

見えてしまう場合があります。

最終的にMさんは銀泥を選択されました。

仕上げ直後は白っぽい色ですが、いずれ硫化して緑釉に馴染む予定です。

お料理が上手なMさんは完成してお料理を盛ったところの画像を送って

下さいました。

ローストポークと五郎島サツマイモのマッシュとリンゴソースの盛り合わせ

だそうです。

釉薬にお料理が映えて益々美味しそうですね。

金繕いは再び器として使うために行うものです。

また使えるようになって嬉しいとおっしゃるMさんのような喜びを皆様に

感じて頂きたいと思います。

削る

NHK文化センター柏教室におられたSさんの作品をご紹介

致します。

ソーサーの割れです。

可愛らしい花の絵付けが素敵なソーサーですが、その絵付けを

またぐように割れの接合線が走っています。

接着後、銀泥で仕上げられ、色が硫化しないうちに色止めをされて

います。

特筆すべきは柄の出し方です。

通常、絵付けの上も金属粉で仕上げて頂いた上から色漆で絵付けを

再現することをお勧めしています。

Sさんの作品の場合、接着がピッタリに出来たので、銀泥の仕上げを

削って絵付けを出しているのです。

これは接着がピッタリに出来たからこそ出来る方法です。

早々真似出来ることではありませんが、こういう方法もあるのだと

ご紹介致します。

長いひび

NHK文化センター柏教室のMさんの作品をご紹介致します。

大皿の欠けとひびです。

縁の欠けから伸びたひびが長く、仕上げをするのが大変だったかと

思います。

ただ金泥が染付に映えて美しい仕上がりになりましたので、満足されて

いるかと思います。

このところ仕上げが上手くいかないというご相談が増えています。

まずどのように作業しておられるのが実演して頂いて問題点を把握する

ようにしているのですが、大抵は手順に勘違いがあることがほとんど

です。

金繕いはカテゴリーとしては工芸に分類されますが、器によって手順が

異なり、難しい部類に入ると思います。

特に仕上げは目にすることになるので、印象がこれで決まってしまう分、

皆様完成度にこだわられます。

仕上げを行う前には今一度手順を確認してから行われるのをお勧め

致します。