カテゴリー別アーカイブ: 生徒さんの作品

ひびを蒔絵

産経学園ユーカリが丘校のNさんの作品をご紹介します。

鉢のひびです。

ひびが縁から斜めに目立つ形で入っており、このまま仕上げをしても

素敵には見えないことが想定されました。

そこでご提案したのが、元々器に入っている葉の形のように蒔絵することです。

内側は栗の葉が増えたようになり、外側は蔦文様風に馴染ませられました。

いずれ銀泥が硫化して、ますます元の絵付けに馴染むと思います。

何か蒔絵を加えたい場合はその器にある図柄を利用するのが基本です。

ただし無理はせず、これだという案がまとまってから着手しましょう。

金が馴染む

藤那海工房 金繕い教室のTさんの作品をご紹介します。

お抹茶茶碗の割れです。

オレンジ色の枇杷釉に白抜きで雪輪文様が入っている優美な抹茶

茶碗が鳥脚様に割れていました。

周囲に欠損も多かったのですが、これを根気よく埋められて金泥で

仕上げておられます。

枇杷釉と金泥の馴染みがよく、目立ち過ぎず存在感があるのは金泥

ならでは。

Oさんの作品は度々紹介させて頂いておりますが、とても丁寧な作業を

される方です。

その手で作られる美しい下地があってこその美しい仕上がりをご覧

下さい。

「この程度でいいんです。」と諦めがちな方には是非参考にして頂き

たいと思います。

シー陶器・シーグラス 箸置き・アクセサリー作り2024

随分時間が経ってしまったのですが、今年3月に行ったシー陶器・

シーグラスで作るアクセサリー作りのご報告です。

こうして並べてみると、ご参加の皆様それぞれで大変面白い作品が

完成していると思います。

相応の時間がかかる金繕いと違い、1日のワークショップで完成する

のも魅力だと考えています。

とはいえじっくり取り組むのが性に合うので、もう行わない予定?

呼び継ぎにチャレンジ

藤那海工房 土曜日クラスのSさんの作品をご紹介します。

飯茶碗の呼び継ぎです。

呼び継ぎとは金繕いの技法の一つで、共継ぎと呼ばれる元々同じ

器の破片を使うのではなく、全く別の器の破片を欠損部に入れる

接着方法を指します。

Sさんの作品の場合、陶器の飯茶碗に敢えて磁器の破片を入れています。

その結果、本体と入れた破片の厚みが随分違いましたので、主に内側

でその差を調整しています。(内側の接合線が太くなる)

金繕いを習っている方々からすると「いつかは呼び継ぎ」というくらい

憧れの手法です。

というのも呼び継ぎを行うには

1.ある程度欠損のある本体

2.欠損部を埋める破片

が必要になるからです。

特に2.の欠損を埋める破片は意匠性も重要になってきますので、より

ハードルが上がります。

やってみたい、とお考えの方は、上記の2点に該当する器集めから

始めてみてはいかがでしょう?

集め方については、教室でご相談にのっております。

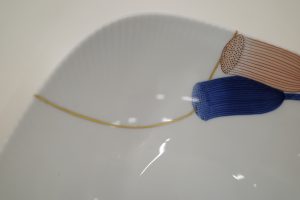

美しい曲線

港北カルチャーセンターのFさんの作品をご紹介致します。

大鉢の割れの金繕いです。

角が割れてしまったのを接着し金泥で仕上げられました。

この仕上げのラインが元々の絵付けである房つきの紐のラインと

呼応してとても美しいのです。

こういった美しさがある場合は更に蒔絵するなどプラスする必要は

ないと考えています。

本来は破損した傷なのですが、人智の及ばない美しさあるのが

金繕いの醍醐味です。

ご堪能下さい。

難しい復元

NHK文化センター柏教室のTさんの作品をご紹介します。

急須蓋のつまみの金繕いです。

目立たないように薫銀泥で仕上げられているので、画像では

わかりにくいと思いますが、つまみの2/3位が破損して失われて

いました。

この急須は柏駅近くのショップで取り扱いのある作家さん物の急須で

過去から数えて拝見するのは3個目になります。

りんごのヘタのように見えるつまみが愛らしい素敵な急須で、この

つまみは空気穴も兼ねています。

たまたま同じクラスに大きさ違いの急須を直しにお持ちになった方が

おられて、形がわかったので作業の手掛かりになりました。

コツコツと根気よく形を復元されたので、作家さんのオリジナルに

極めて近い完成度になっているかと思います。

金繕いは元々の作り手へのリスペクトでもあると思います。

殊に今回のような個性的な形だと苦労も伴いますが、完成した時の

満足度もひとしおだと思います。

着彩する

NHK文化センター柏教室のYさんの作品をご紹介致します。

絵付けが美しいお皿の割れです。

金泥で仕上げた線が美しい絵を横切っているのが痛々しい感じに

なってしまったので、金泥の上から色漆で着彩して頂きました。

この手法は度々ご紹介していますが、このように絵付けを横切って

いる破損の場合にはとても有効な方法だと考えています。

該当する器をお持ちの方は是非チャレンジしてみて下さい。

銀泥の渋い硫化

藤那海工房 西登戸教室のOさんの作品をご紹介致します。

急須の蓋の欠けを銀泥で仕上げられたのが、いい具合に硫化

したのを拝見致しました。

渋い金色に変化しています。

面白いのが縁の硫化が進んでいて、すでに黒くなっているところ

です。

銀泥はシャンパンゴールド、ピンクゴールド、青紫、黒と変化して

行きますが、その時間経過はご自宅の状況で違います。

今回、Oさんは急須自体の釉薬にマッチしていると現状での色止め

(硫化を極めて遅くし現状の色で止める方法)を行われました。

いずれにしろ変化の様子を時間経過と共にお楽しみ下さい。

程よく馴染む

港北カルチャーセンターのFさんの作品をご紹介致します。

黄瀬戸の大鉢です。

趣のある黄瀬戸の釉薬が美しい大鉢です。

薄手のせいか縁に欠けがありました。

形通りに欠損を戻した後、選ばれたのは金泥の仕上げです。

黄瀬戸の黄色い釉薬と金泥は馴染みがよく、想像以上に目立ち

ません。

欠けさせてしまったことを忘れてお使い頂ける完成度になりました。

仕上げをどうするか皆様悩まれるところだと思います。

セオリーとしては陶器は銀泥、磁器は金泥というのがありますが、

最終的には持ち主のお考え次第です。

お預かり品の場合はご本人にお決め頂くのが宜しいかと思います。

面白いものでお預かりものは、かなりの確率で金泥のリクエストに

なります。

「金繕い」「金継ぎ」のイメージが強いからなのでしょう。

表面のテクスチャーに合わせる

港北カルチャーセンターの方の作品をご紹介致します。

蓋物の割れです。

ざらざらとした釉薬が印象的な蓋物です。

本体の方が鳥脚型に割れていたのですが、これを金属粉で目立たせる

のではなく、馴染ませることにチャレンジされました。

ざらざらとした仕上げを敢えて選択したいという方は少なからずおられる

ので、様々な手法でのご提案を用意しています。

それは道具であったり素材であったり、狙いの感じに合わせて選択肢が

あります。

今回ご紹介の作品は色も合わせられたので、一見全くわからない感じに

なりました。

いわゆるピカピカの金属粉ではない仕上げをご要望でしたら、あらかじめ

ご相談下さい。