カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

二度と取れない

ある教室で生徒さんが持って来られたお抹茶茶碗に二度と取れないシミが

出来ていました。

お茶碗自体の作家の方が著名な方であるのは勿論ですが、このシミの原因に

なった金繕いをなさった方も著名な方だということです。

表には金繕いされた金の線が残っていたのですが、内側の金の線は茶筅で掻き

落とされたのか、すっかりなくなってしまっていました。

残ったのが、このシミです。

恐らくひびにテレピン油などで希釈した生漆を染み込ませた結果だと思います。

素地、釉薬共、軟らかい質の陶器だったので、広がってしまったのでしょう。

以前に比べ金繕い、金継ぎをなさる方がとても多くなりました。

いずれの方も試行錯誤されているのが陶器の染み込みだと思われます。

様々な対処方法が提唱されています。

私共では「目止め」と言い、米の研ぎ汁を使う方法をお勧めしています。

どのような方法を取るにしても、ひびの中に入った漆類は二度と除去することは

出来ません。

画像のようにシミとして広がってしまったら、仕上げで隠すしか手段はなくなって

しまいます。

広がってシミとなったものを「味わいとして」という言葉で隠していいもので

しょうか。

持ち主の方の気持ちになれば、とても言えるものではありません。

お持ちになられたお茶碗を拝見して、お教えするにしても、ご依頼を受ける

にしても真摯に取り組もうという気持ちを強くしました。

鯛 復活

NHK文化センター千葉教室のSさんの作品をご紹介致します。

鯛型をした漆器のお皿の塗り直しです。

とぼけた表情が愛らしい鯛ですが、顔周辺の漆がはげてしまっていました。

Beforeの画像を撮らせて貰えば良かったのですが、かなりボロボロになって

いました。

それをしっかり埋めて塗り直したところ、どこが破損していたのかわからなく

なってしまいました。

Sさんは欠損を埋めている最中はどうなるのか不安になられたようですが、

元々の色と同じ漆を仕上げで塗ったところで全く違和感がなくなりひと安心

なさったようです。

全体を写した画像に布が写っていますが、これはSさんが専用の袋を仕立てられた

ものです。

これをご覧になるとSさんの喜び具合が察して頂けるのではないでしょうか?

漆器の繕いは基本的に元々の漆の色と合わせて塗り、欠損をわからなくします。

欠損部を加飾する方法もありますので、ご希望と合わせて修復前にご相談させて

下さい。

本漆の仕上げ

藤那海工房 本漆クラスのOさんの作品をご紹介致します。

お皿の割れを接着されました。

本漆の仕上げでは丸粉という金塊をヤスリで擦り下ろして丸めた粒状のものを

蒔いて頂いています。

それを生漆で粉固めして、鯛牙と紙やすりで磨き上げて頂きました。

あまり磨き過ぎず、渋めに上がったのもお皿の絵柄に合っていて、素敵に

仕上がったと思います。

本漆は釉薬への活着が悪く、絵柄を入れたい場合は釉薬を荒らすか、ガラス用

漆を使用することになります。

相変わらずガラス用漆に抵抗がある私は、自ずと仕上げは欠損通りになります。

ただこの辺はお考え次第なので、本漆でも加飾をなさりたい場合は、ご指導して

おります。

また丸粉を使用すると耐久性は高くなりますが、必然的にコストが高くなります。

後々の変色を承知の上で真鍮や錫などの安い金属粉を使用するか、消粉と呼ばれる

箔を粉砕したものを使う方法もあります。

消粉の場合は耐久性が低いことを承知しておく必要があります。

Oさんの作品を見て、せっかく本格的にこだわって本漆を使われるのなら、粉固め

が出来る丸粉がいいのではないかとしみじみ考えています。

金彩を戻す

NHK文化センター柏教室のHさんの作品をご紹介致します。

割れの接着後、縁の金彩を戻されました。

縁の金彩が薄くなってしまうのは、Hさん同様、骨董ではよくある

ことです。

また洋食器でも金彩が施されていることが多いので、ご要望が多く

あります。

Hさんの場合、金箔を貼られて戻されました。

完璧を目指しているうちに何度か貼り直しをされたそうで、金色が

眩く光っています。

金彩の入っている部分で方法が変わりますので、なさりたい場合は

一度教室でご相談下さい。

プラモデル制作道具の活用

以前からプラモデル制作道具に使えるものが多いとブログに書いて

きました。

先日、NHK文化センター柏教室のHさんが面白いものを持って

来られたので、ご紹介したいと思います。

Hさんは他の教室でもなさっている方が多くおられる箸の塗り直しに

チャレンジなさっています。

箸を塗り直した場合、必ずどこかを固定して塗った部分を乾燥させる必要

があります。

それぞれ工夫して持ち帰られているのですが、Hさんがお持ちになったのが

プラモデル制作道具です。

こちらは先端にクリップのついた棒を固定させる紙製の台です。

中に巻きダンと呼ばれるダンボールの片面のないものが詰められています。

その穴に箸が固定出来るのです。

お帰りにはさらに固定した台を包むように紙袋に入れていかれました。

この他、発泡スチロールとか巻きダンで包むとか色々な方法があります。

新しい方法を見つけられたら是非お教え下さい。

正倉院の世界展

現在、東京国立博物館で行われている「正倉院の世界」展に出かけて

来ました。

副題に「皇室がまもり伝えた美」とあるように御即位記念の特別展です。

今回の展示で目玉は「黄熟香(蘭奢待)」だと思います。

私は実物を初めて拝見しましたが、想像していた以上に大きさがあったこと、

天下の名香と言われるだけあって、ただの木材とは違う何かを感じるもの

でした。

技術的に興味があったのが課程も紹介されていた「螺鈿紫檀五絃琵琶」です。

螺鈿、鼈甲で作られた装飾部分は本当に美しいものでした。

今回、宝物をどのように守ってきたのかという展示もされていました。

中でも「塵芥」には驚きました。

収蔵品から落ちた残片も処分せず、大正時代から100年かけて丁寧に分類し、

未だ知られていない情報を内包するものとして分析されているのです。

この途方もない作業によって私達は貴重な品を拝見出来ているのだと実感

しました。

11月6日より後期で展示替えが行われるので、また出かけたいと考えて

います。

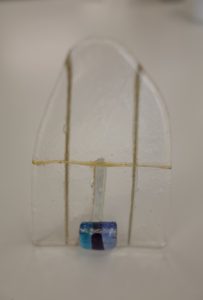

ガラスの写真立て

NHK文化センター ユーカリが丘教室のWさんの作品です。

ガラスの写真立てが割れてしまっていました。

接着の断面が薄い為、そのまま接着しただけでは上手くいきませんでした。

そこで裏面から金属棒で補強。

ようやく上手くいきました。

金属棒は見えますが、違和感がない仕上がりになったと思います。

このように上手くいったのはWさんの根気強い丁寧な作業の結果です。

金属棒に限らず、支えを入れることで再使用が可能になるものは多くあります。

スプーン類は良い例です。

それぞれ手順に違いが出ますので、教室でご相談下さい。

把手の補強

NHK文化センター柏教室のAさんの作品をご紹介致します。

把手の割れの補強です。

マグカップなど把手の割れはよくあることです。

まず金繕いして再度持ち上げることが出来た方がいいのか、飾りでいい

のかという使用の問題があります。

次に割れた位置によって手順が変わりますので、教室でご確認下さい。

Aさんの作品は下方に割れがあった為、表からも補強を必要としました。

その分、手間がかかりましたが、丁寧な作業で美しく仕上がっています。

元からこのようなデザインだったかに見える完成度です。

次の作品の完成も楽しみにしています。

トクサの植え替え2019.夏

ピラティスを習っているMidori先生からトクサの苗を追加で頂戴していました。

これを大きく育てるには植え替えが必要ということで、実行してみました。

親の親という株なのですが、糸トクサのような細い新芽しか出ていません。

鉢底石を入れて、花でも野菜でも何でもOKの培養土と水はけを抑える黒土を

入れました。

表面のサラサラした土が黒土です。

全体の1割ほど入れました。

細かい根は落としてしまい、元の太い根だけ残します。

育ちつつあった苔を表面に植えて、植え替え完了です。

先に頂いた苗同様、大きく育ってくれることを願っています。

九谷焼の金繕い

セブンカルチャークラブ成田教室のTさんの作品をご紹介致します。

九谷焼の金繕いです。

もっともポピュラーな九谷焼の柄の湯呑みが欠けていました。

深い緑色の釉薬に金泥が生えています。

赤絵の九谷焼です。

縁がほんの少し欠けていたのですが、金彩が入っているので、仕上げた部分に

違和感がないと思います。

どのタイプの九谷焼でも金繕いがとても合うと思います。

いいものは是非Tさんのように金繕いして使い続けて頂きたいと思います。

もう1点はTさんの陶芸仲間の作品です。

綺麗に二つに割れていたのを金繕いされました。

思い切った太い線が器の感じに合っています。

柄の位置に対して割れの線が絶妙の位置に入っているのも偶然の産物とは

思えない感じです。

Tさんはわざわざご遠方から成田教室に来て下さっています。

ご自分のペースで構いませんので、金繕いを楽しんで頂ければと考えています。