カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

ウレタン塗装の塗り直し

教室でやってみたいとお声が上がるのが、ウレタン塗装の

木工品の塗り直しです。

木の温かさが良いので、木工品をお使いの方は多いと思います。

漆塗り以外の市販されている木工品の多くは、ウレタン塗装という

樹脂で塗装されています。

これが経年変化でハゲてしまうことが多く、そのまま使っていると

本体の木部まで傷んできます。

(ひび、痩せ、カビ発生など)

泣く泣く諦めておられたかもしれませんが、修復出来ます。

上の画像は私が拭き漆という本漆の技法で直しているものですが、

新うるしでも可能です。

状態に応じて手順をお話し致しますので、まずは教室にお持ち下さい。

気に入った物は是非直してお使い下さい。

金泥 混ぜても可?

先日、金泥が残り少なくなった場合、混ぜてもいいでしょうか?と

質問を受けました。

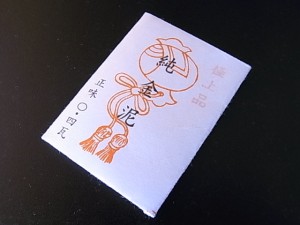

上の画像は教材としてお出ししている「純金泥」です。

全く同じパッケージの物でしたら、混ぜてしまっても問題ありません。

上の画像は本漆で使われることが多い「金消」です。

「金泥」と「金消」は以前別のものとされていました。

それは金消に膠が含まれていたからです。

現在の「金消」には膠成分は含まれていないので、同じく金箔を

粉にしたものと考えていいかと思います。

ただパッケージが違いますので、先の物と混ぜることは出来ません。

金の純度、粒子の細かさが違う可能性があるからです。

金の純度が違えば、仕上がりが斑らになってしまうかもしれません。

粒子の細かさが違えば、蒔くタイミングにも違いが出ます。

パッケージが同じもの、すなわち同じメーカーのものを使い続ける

のが良いかと思います。

教室でお出ししている金泥は、渋谷の日本画材店「ウエマツ」で

販売されています。

ウエマツ

東京都渋谷区渋谷2-20-8

(渋谷・ヒカリエ 2軒左隣り)

tel 03 - 3400 - 5556

open 10:00 〜 19:00 (日曜日 休み)

※ネット販売なし 代引きにて購入可能

トクサ苗入手 2018

新しくトクサの苗を入手しました。

近隣のDIYショップでビオトープ用の植物として販売されていました。

今回は1株が小さかったので、2株購入しました。

価格は1株 ¥598

小さい割に少々高い感じはします。

同じ場所で販売されていた「大トクサ」です。

削りがあまり捗らないし、1m以上の大きさになってしまうので、

購入はお勧めしません。

上の画像の物と比べて頂くと太いのがお分かりになるかと思います。

販売者側も日本の「トクサ」と「大トクサ」の違いがわかっていない

ことがあるので、径の太さで見分けるのが良いかと思います。

すでに乾燥させたものを販売していますが、心置きなく使うためには

自分で育てるのが一番です。

今くらいの時期に店頭に並びますので、お探しになってみて下さい。

器の持ち運び

作業中の器を教室に持ち運ぶ際の安全性には気を配る方が

多いと思います。

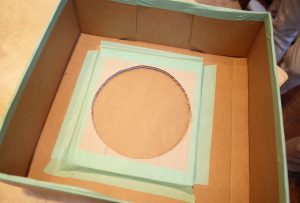

藤那海工房西登戸教室のOさんは、現在直径40cm超の大鉢を

金繕い中です。

持ち運び用の箱を作られているのですが、とても工夫されている

ので、ご紹介したいと思います。

大鉢がすっぽり入る箱の底に高台ぴったり収まる大きさ、高さの

ダンボールが貼り付けられています。

ここに高台がしっかり収まることで箱の中で大鉢は動きません。

これで安心して持ち運びが出来ますし、作業後この中で乾燥も

出来ます。

ホコリよけになるのも好ポイントです。

これだけの大きな鉢になると粘着するものでの器の固定は難しい

かと思われます。

Oさんの高台をしっかり収めるというのは最適な方法ではないで

しょうか?

ちなみに作り方は簡単です。

適当な大きさのダンボールに高台の外周を鉛筆でなぞって大きさを

決め、カッターでくり抜きます。

厚みは丁度ダンボール2枚分なので、同じものを2枚作って貼り合わせ、

器が収まる箱の底に固定すれば完了です。

器持ち運び用の工夫で、これは!というものがありましたらお知らせ

下さい。

蒔絵へのステップ

NHK文化センター 柏教室のMさんの作品をご紹介致します。

お茶碗の縁の欠けを仕上げられました。

熱心に作業されるので、仕上げに関しては何も言うことは

ありません。

蒔下の描き方、仕上げのタイミングなど完璧です。

もう一歩、進まれるのであれば、欠けを生かして蒔絵をなさる

ことです。

ちょうど手頃なサイズの花柄が元々茶碗に入っているので、これを

模して蒔絵をすればいいのです。

元々入っている絵柄を利用すると、欠損部分が馴染んで違和感が

ありません。

最上の手段と言えるでしょう。

もし蒔絵を試みたいと思っておられましたら、このようなところ

から発想してみて下さい。

道具入れニューバージョン

セブンカルチャークラブ成田のIさんの道具入れを、ご紹介

致します。

Iさんの道具入れは以前にも紹介させて頂いていますが、筆の先が

つかえてしまうので、新しい形のものを自作されました。

子供用の習字の筆入れに、いらなくなった風呂敷の生地を巻いた

そうです。

ワンポイントの飾りは別のラッピングについていた物を流用された

そうなのですが、誂えたように合っています。

中は太めのストローで仕切りを作ってあります。

これで必要なものが取り出しやすく、整理しやすくなっています。

Iさんはあるものを工夫されるアイディアが豊富で、いつも参考にさせて

頂いています。

道具の整理はリーズナブルで使いやすい物が出来るのが一番です。

筆類の持ち運びに悩まれている方は、どうぞ参考になさって下さい。

自作の窯キズ直し

NHK学園市川オープンスクールのYさんの作品をご紹介致します。

ご自分で作られた板皿の窯キズを金繕いされました。

瑠璃釉に金泥が映えています。

またキズが入った位置も絶妙です。

通常の窯キズと違っていたのは、途中で途切れているところです。

瑠璃釉の上から乗せた白い水玉状の釉薬が接着剤になったのか、ここは

亀裂が完全には入っていないのです。

それもまた面白さになったのではないでしょうか?

もう1点は、かなり複雑に割れた小皿です。

その為、欠損を埋めるのに時間がかかりましたが、仕上げてみると

複雑な線がアートのようです。

これも金繕いの不思議なところです。

度々このブログでも書いていますが、窯キズは独特の手順で直して

いきます。

作業される前に是非ご確認下さい。

この技術を身につけて頂くとYさんのように陶芸をなさる方はせっかくの

自作を諦めずに済むと思います。

印はわかりやすく

以前のブログでも書いていますが、接着で段差が出来てしまった

場合、それを解消するように弁柄漆を塗っていきます。

作業を始める前に大切なのが、どこを塗るべきなのか、しっかり

印をつけることです。

上の画像は藤那海工房 金繕い教室のKさんの作業状態です。

とてもわかりやすく印を付けられているので、これに従って

安心して作業が出来ると思います。

「段取り8分」という言葉がありますが、下準備をしておけば

後の作業が楽になるのです。

接着がずれてしまったのは、マイナスかもしれません。

でもプラスに変えるチャンスを上手に活かして頂ければと考えています。

大きい欠けの仕上げ

NHK文化センター 千葉教室のNさんの作品をご紹介致します。

大きい欠けの仕上げをなさいました。

最大の幅が3cm弱ある欠けです。

ご本人は蒔下の弁柄漆が厚くなってしまったとおっしゃっていますが、

釉薬がぽってりした陶器の感じと合っているので、違和感はありません。

こちらはこの後、銀泥で縞を入れる予定です。

この小皿は欠けが大きいだけでなく、縁が緩く波があり、形を作る

こと自体が難しい欠けでした。

まずきちんと形を作られてから仕上げに挑まれたので、大変完成度が

高い作品になっています。

よく金繕いした方が良くなると言われますが、この小皿もその例で、

元々の草花柄と呼応するように見えます。

大きい欠けの仕上げをする方法はいくつかありますが、今回Nさんは

太めの筆を使うことを選択されました。

筆に弁柄漆を含ませる量が難しいのですが、これは使っているうちに

慣れるしかありません。

今回これだけの完成度なので、じきに慣れられると思います。

以前のブログにも書きましたが、道具は腕を助けます。

なさりたい内容によって適切な道具を選択下さい。

萩焼小皿揃い

NHK文化センター柏教室のHさんの作品をご紹介致します。

萩焼の小皿の揃いの欠けを金繕いされました。

銀泥で仕上げられています。

一つ一つ欠けの大きさ、形、位置が違うので、5つで見ると楽しめる

のが金繕いの面白いところです。

こちらはご友人からの預かり物なので、返却されます。

Hさんとしては銀泥が少々硫化したところで完成としたかったので、

人工的に硫化する方法を選択されました。

このように預かり物ですと好みの感じに硫化したところで、もう一度

お預け願うのは難しい場合があります。

人工的に硫化する方法も会得しておくと良いかと思います。

ご希望の方は教室でご確認下さい。