カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

金泥 産地の違い

フィギュアスケート羽生結弦選手の金メダル獲得を祝福して、金泥に

ついてお送り致します。

金繕いの教室で教材としてお渡ししている金泥は、金沢産のものです。

これは意図して金沢産を使用しています。

金泥には京都産もありますが、金沢産との違いは粒子の細かさにあります。

金沢産は粒子が大小ランダムな感じ。

京都産は粒子が均一です。

これが仕上げになると違いが出てきます。

金沢産は不均一な粒子が野趣を出し、京都産は均一さが雅な感じになります。

問題は下地の新うるしの塗り方に影響を受けることです。

平滑に上手に塗れていれば上記の効果が出ますが、そうでなければ上手く

いきません。

特に粒子が均一な京都産は影響が強く出ます。

その点金沢産は、ランダムな粒子が下地の塗り方の不均一さをカバーします。

ですので教材として金沢産を使用しているのです。

詳細を申し上げれば、金泥はもっと色々な種類が販売されています。

上級になられた方は、金泥の産地、種類に凝られるのも面白いかも

しれません。

トクサ 絞るか否か

このところ続いた質問が、トクサを絞るか否かということに

ついてです。

トクサは刈り取ったあと、乾燥させれば道具となります。

使用する前20〜30分ほど水に浸けてから使用します。

水に浸しているので、使う時にはかなり水を含んでいます。

それで絞るか否かという疑問が生じるのだと思います。

答えは「絞らない」です。

水がしたたり落ちるのを適度にティッシュに吸い取らせますが、

完全に水分を取ってしまうまでは致しません。

適度に水気がある方が、削った新うるしが流れるからです。

つまり耐水ペーパーのように目詰まりが避けられるのです。

また流れた水に含まれる新うるしの削りカスで、削った量も

判断出来ます。

では具体的に吸い取らせる加減ですが、これはご自分が使いやすければ

よろしいかと思います。

これでなければという決まりはありませんので、いろいろ試してみて、

具合のよいところでお使い下さい。

筆がやせる

筆の穂先がやせる、というのも多くご相談を受ける内容です。

原因は洗い方にあります。

薄め液の中にしろ、洗剤で洗う時にしろ、金具の部分で穂先を折って

しまうと、毛が切れ、やせていきます。

やせると当然筆として使いにくくなります。

ではどう洗えばいいのか。

以前にも筆の洗い方をアップしていますが、再録致します。

薄め液の中で泳がせるように洗ったあと、穂先に洗剤を含ませて、

爪でほぐすように洗います。

この時に毛を引っ張ってしまうと、やはり穂先がやせますので、

引っ張らないようにするのが大切です。

洗剤の泡に新うるしの色が出なくなったら洗い終わりです。

しかしそもそも作業の最後に筆を洗おうとすると、すでに硬化して

しまっている可能性が高いです。

その状態では少々洗ったくらいでは、硬化してしまった新うるしは

落ちません。

穂先が硬くなっていたら、15分から30分薄め液に浸してから洗剤で

洗ってみて下さい。

硬くなっているのをそのままにすると、筆の芯から硬い部分が広がり、

筆として全く用を成さなくなります。

筆は基本の道具です。

メンテナンスの方法は、是非習慣づけて下さい。

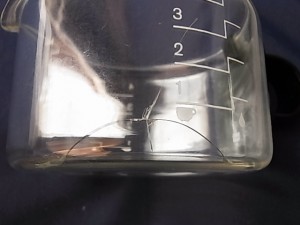

ガラスの素材

金繕いの教室では、ガラスの修復にもチャレンジして頂いています。

しかしガラスなら何でも大丈夫という訳ではありません。

一般的なソーダーガラスや、クリスタルガラスは、ほぼ問題なく修復

出来ますが、耐熱ガラスに関しては考慮が必要です。

耐熱ガラスには「ホウ酸」という成分が含まれているのですが、どうやら

この成分が修復の為の素材を受けつけにくいようなのです。

しかし養生に注意して修復されている方もおられますので、直したい

耐熱ガラスの器をお持ちの方は、一度教室でご相談下さい。

注) 修復後は耐熱容器としての使用は出来なくなります。

砂子散らし

貝合せの他、他の作品作りで金箔の「砂子散らし」をなさる場合が

あるかと思います。

砂子用箔筒(砂子筒)という竹筒の先に金属のメッシュが張られたものに

金箔を入れ、画像手前に写っている箔用たたき筆で筒の中をかき混ぜるように

すると、メッシュ部から砂子が落ちてきます。

小さい作品では手元が見にくいのですが、ある程度大きな作品を作る場合には

筒内に金箔がたくさん入れられる利点があります。

しかしこのような専用の道具を用意しなくても、砂子散らしは出来ます。

茶こしです。

あまり目が細か過ぎない方がいいので、100円ショップの物で

構いません。

これに蒔筆に使っている平筆で十分です。

ところで金泥を散らせば、金箔と同様の砂子散らしになるのでは?

という質問を受けました。

金泥用の砂子筒がありますので散らすことは出来ます。

しかし金箔と違い、かなり肌理が細かくなります。

作られる作品に適当かどうかは、ご自身でご判断下さい。

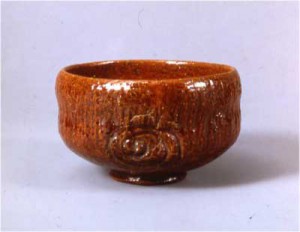

要注意!大樋焼

大樋焼とは、楽焼系の工法を用いて制作される金沢産の焼物です。

寛文6年(1666年)加賀前田藩主五代前田綱紀により,陶工として

楽家四代一入の門人であった土師長左衛門(後の初代大樋長左衛門)が

京都から招かれ,現在の金沢市大樋町に移り住んで,千宗室仙叟の指導の

もとに茶器を制作したのが始まりとされています。

画像のような飴釉が特徴です。

お茶を頂く際手に持った感触が柔らかく、お茶のぬくもりが

ほんわかと伝わるのが魅力です。

しかし修復するとなると問題があります。

元となった楽焼より素地•釉薬とも脆いところがあり、2重3重の

下準備を施して万全を期す必要があります。

これはお茶碗に限らず、香合などの道具でも同様です。

金繕いをお教えする立場としては、注意を要する器の第一位です。

修復をご希望の方は自己判断せず、必ず事前に教室で手順をご確認下さい。

小さい破片

小さく薄く削げたように欠けてしまう…

よくある欠損です。

破片は小さいですが、これも「割れ」になります。

器自体が割れてしまった物に比べて破片が小さいので、一見簡単に

思えますが、実はそうでもないのです。

それは接着した破片がズレてしまう確率が高いからです。

ズレてしまうと後の工程が大変になるのは、長く受講して下さっている

方ならばよくご存知のことと思います。

接着後のチェックの仕方、保管方法など、コツがあります。

是非破片が小さいからと安心せずコツを確認の上、修復なさって

下さい。

トクサの刈り取り2013

寒さが緩んだ今日、トクサの刈り取りをしました。

以前ブログに書きましたように、今夏の暑さで生育がいまひとつです。

それでも何とかこれだけの量が収穫出来ました。

しかし乾燥すると細すぎるものが出てきますので、実際はこれより

少なくなる見込みです。

刈り取ったあとの様子です。

根元ギリギリのところで、刈り取っています。

残った部分は枯れてしまい、来春に新芽が出るのは別のところからに

なります。

来年は夏の暑さ対策を考えなければと、今から思案しています。

漆器の破損2 鼠害

漆器の破損で意外に多いのが、鼠害です。

ずっと蔵の中にあったとおっしゃる物によくあります。

落としたとか、ぶつけたといった物理的に出来た欠けと違うのは、

小さな径の円弧であること

細かいギザギザになっていること

です。

鼠害による欠損ですとお話しますと、皆様驚かれます。

しかしこれは長く大切に保存されてきたものだからこその

アクシデントですし、相手は野生生物なので致し方ないと思います。

もちろん修復も問題なく可能です。

どうぞ教室でご相談下さい。

漆器の破損1 黒漆の変色

金繕いの講座では陶磁器の修復の他、漆器の修復もお教えして

います。

画像の中央が斑紋状に羊羹色に変色しているのが、ご覧頂けると

思います。

黒漆は顔料を添加して作られているのではなく、鉄分によって化学変化

させて色味を出しています。

これが熱水や紫外線によって影響を受け、鉄分が壊され、色がさめて

しまうのです。

だいたい製造後、14年くらいで変化が始まると言われています。

つまり羊羹色に変色したものは、14年以上経っている証明でもあるの

です。

これを修復するには、他に破損がないか合わせて考える必要があります。

漆器には陶磁器とは違う注意点が、様々あります。

あらかじめ教室でご相談頂ければと思います。