カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

トクサの脇芽

トクサは傷が付くと、脇芽が出る性質があります。

今年は風が強い日が多かったせいか、例年より脇芽が多いようです。

脇芽が出ると本数が増えてお得な感じがするかもしれませんが、これは

決して太くなることはありません。

私は元々のものがしっかり育って欲しいので、脇芽が出ると取ってしまいます。

ただ道具として使う場合に問題にはなりませんので、お好みの育て方で

良いかと思います。

拭き漆で塗り直し

木製のスプーンを拭き漆で塗り直していたものが完成しました。

塗り直し始めた当初は先にウレタン塗装が剥げていた部分が濃くなったりして

いましたが、それも解消。

ツヤが出るまで5回以上塗り重ねたので、終了としました。

箸など木製品をお使いの方は多いと思います。

痛んでいたら早めに塗り直しをするのが長く使い続けられるコツです。

手順さえ覚えてしまえば簡単なので、早々にご確認下さい。

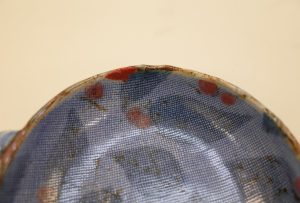

漆繕い

カルチャープラザ公津の杜のTさんの作品をご紹介します。

欠けの漆繕いです。

縁の部分に欠けがあったのを埋めて、弁柄漆の色のままで完成とされました。

元々の器の柄に弁柄漆と近似した柄が入っていたので、金銀の金属色で

仕上げをしなくても違和感がないかと思います。

現在、器の修復は「金繕い」「金継ぎ」と呼ばれていますが、金で仕上げが

行われたのは最後年で、原点は漆の色のままでの完成です。

それを「漆繕い」と称したので、陶磁器の修復の名称は「金繕い」が正しい

ものと考えています。

「繕い」という言葉が美しいと言って頂くこともありますが、その言葉の

持つ意味が美しいのだと思います。

Tさんの作品は原点とも言えるものです。

是非参考になさって下さい。

足りない!

先般、お預かりしているお皿で破片が足りないというものをご紹介

しましたが、さらに深刻な状態のものをお預かりしました。

もう土が手に入らないということで作家の方が同じものは作れないと

おっしゃっている器です。

箱に入れたまま落としたそうで、破片は全て回収されているはずなのですが。

とりあえず場所が判明し、安定よく接着出来るパーツのみ接着してみました。

しかし圧倒的に足りない…

残るパーツはこれだけ。

根気よく嵌る部分を探して組み立てる予定です。

この器をこよなく愛している持ち主の為、頑張ります!

トクサ育つ2020

今年のトクサは元気に育っています。

手前の2鉢は昨年、ピラティスのMidori先生に頂いた苗が太くてしっかり

した芽を出しています。

奥のバケツに入った苗は他の方から頂いた苗がやはり大きく育っています。

それぞれたくさん新芽を出して、全体で見ると畑のようにすら見えてきます。

昨年もこのくらい順調に育っていたものが、夏の暑さで枯れてしまいました。

ですので梅雨明け前に北側のベランダに移動しようと考えています。

このコロナ禍で自宅マンションの大規模改修日程が全く不明になってしまって、

トクサ達の行方も見えていません。

とりあえず良い生育をすることに集中しようと思います。

最終形

仕上げの経過をアップしていた印判のなます皿は最終的にこうなり

ました。

左側の欠け+ひび

欠けの形は欠損に忠実に変更。

ひびも仕上げの線を描きました。

右側の欠け

銀泥で印判の青海波の文様を描き足しました。

銀が硫化すると印判の柄に馴染む予定です。

特に左側の欠けは本来の形に忠実にして正解でした。

前のブログにも書きましたが、作為的にし過ぎると不自然になるという

例になりました。

皆様の仕上げの際の参考になれば幸いです。

お重の修復

藤那海工房西登戸教室のIさんが又、休講中に完成しましたと画像を

送って下さいました。

お重の修復です。

金繕いの教室では漆器の修復もお教えしています。

Iさんのお重は主に角の漆が剥離していました。

最下段では柄の真ん中が剥離するという深刻な状態でした。

角は剥離部分を埋めて黒漆で塗り直し、柄の欠損は梅の蒔絵されました。

いずれも全く違和感がありません。

漆器の直しの難しさは、破損してない部分を傷つけないようにする

配慮が必要だということです。

さらに1つ1つの作業を丁寧に重ねていく必要があります。

先日も陶器の割れの金繕いをUPさせて頂きましたが、Iさんの丁寧な

作業が漆器でも発揮されたようです。

西登戸教室は7月から再開を予定しています。

実物を拝見出来るのを楽しみにしています。

隙間が埋まる

少し前に「パーツが足りない」というタイトルでアップしたお皿の

足りなかった部分が埋まりました。

私共の方法では隙間は木片で埋めて行きます。

本漆での金継ぎをなさっている方だと「錆漆」という砥の粉と生漆を

練り合わせた物を使う方が多いと思いますが、このような奥が深い欠損の

場合、ちゃんと固化したかどうかが問題になります。

一見、木片だと難しいと思われるかもしれませんが、上記のような不安もなく

確実に欠損が埋まっていくのが木片のいいところです。

あとは少々表面に出ている足りない部分を他の方法で埋めて行きます。

器の形通りになったら、あとは仕上げだけ。

完成までもう1歩となりました。

形を丸める

欠損の形が変な形をしているケースはよくあります。

主張が強くて目立ち過ぎる場合、適当に形を変更することをオススメ

します。

新うるしの場合は釉薬への活着がいいので、欠損が器通りに埋められて

いれば、いくらでも形の変更が可能になります。

ただやり過ぎるとかえって不自然になる場合があります。

例として今回私が仕上げたものをご覧頂きたいと思います。

欠損を埋め終わり、仕上げる前です。

特に画像の右側の欠けが不思議な形をしています。

右側の欠けは1回、かなり凸凹をなくして仕上げてみたのですが、逆に

不自然になってしまいました。

画像のやり直した状態でバランスが取れたかなと思っています。

左側の欠けですが、こちらもひびにつながる段をなくしてしまいました。

しかし変な感じがしています。

ひびの線も入れることにして、段をそのままの形にやり直す予定です。

このお皿で試行錯誤してみて、やり過ぎは良くないという結論に至りました。

また手を入れたところで、ご覧頂きたいと思います。

トクサを分解する

ずっと乾燥させていたトクサを、余裕のある巣ごもり期間を利用

して分解しました。

トクサはダンボール箱に入っているように、本来は70〜80cmの長さに

成長するものです。

それを根元から切り取り、ダンボール箱にまとめて乾燥させていました。

長いままだと収納や持ち運びに困るので、一節ごとに園芸ハサミで切り、

分解したのです。

トクサは表面についた珪酸で漆部分のみ削れ、器自体は全く傷つけない

という便利な道具です。

使用の際には水に20〜30分浸して柔らかくしてから使用します。

ご飯のりにしろトクサにしろ、日本人は自然の中から道具を見出しています。

それらの道具は何らかの手間はかかりますが、無用な強引さがないところが

いいと思いませんか。