カテゴリー別アーカイブ: 展覧会•イベント

さいたまアリーナの体験講座

NHK文化センターさいたまアリーナ教室で体験講座を

行います。

金繕いの歴史や実際の工程などをご説明した後、金繕いの仕上げ

になる蒔絵を体験して頂きます。

完成した小皿はお持ち帰りになり、ご自分の作品としてお使いに

なれます。

その他、金繕いの講座を受講したら直せるのかどうか、鑑定も

致しますので、お手持ちの直したい器をお持ち下さい。

9月22日月曜日 10:00〜12:00 です。

ご参加をお待ちしております。

第2回草木染め講習会2025

今年2回目の草木染め講座を行いました。

残念ながら今年も暑さで藍の生育が悪く、ご協力頂いたピラティスの

Midori先生他の方々のおかげで何とか2回目が行えたという状況

でした。

Midori先生が育てて下さったヤマアイ

葉の形が尖っているのが特徴

今回ご参加の方々も染色用の白生地というより以前からお持ちの物の

染め直しの方が多かったです。

染め直して頂くと変色して使うに使えなかったとか、好みに合わなかった

というようなものが生まれ変わって使えるようになります。

また同じ染料を使っても生地によって違う染め上がりになるのも、

面白いところ。

数回目のご参加になる方は手順や要領に慣れてきたせいか、結果だけで

なく工程も楽しみ余裕が出てきたようです。

既に来年の講座の予約も満席になっています。

今年の藍の状態を考えると種の蒔き方を工夫した方がいいのではないか

とアドバイス頂いています。

無料体験「金繕いの世界」

2020年にNHK文化センターで行ったオンデマンド講座「金繕いの

世界」が無料体験キャンペーンで再度視聴出来るようになります。

金繕いの歴史から過去の名品、実際の工程まで解説した本講座は

金繕い初心者の方はもちろん、ご経験のある方にも参考になる

内容になっています。

「金繕い(金継ぎ)」とはどういうものなのかをお知りになりたい

方はこの無料キャンペーンというチャンスを逃さないで下さい!

第3期 8月27日(水)から9月15日(月)です。

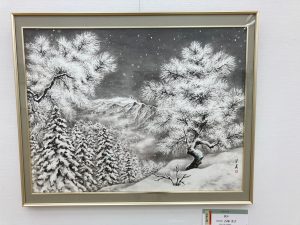

日美展 水墨画

友人の日本画家・石塚美子さんが水墨画で岐阜軸装賞を

受賞されたので受賞作を拝見してきました。

石塚さんは繊細な表現が魅力なのですが、今作でもそれが高く評価

されたのでしょう。

繊細な中にも画力の高さが見えて素晴らしい作品だと思います。

今回、初めて日美展を拝見したのですが、水墨画の表現の広さに

びっくりしました。

水墨画といえば、いわゆる古典の花鳥風月を想像していたのですが、

展示されている作品は素材が墨というだけで、画題は様々です。

ただ何らかの賞を取られている方は墨ならではのボカシやにじみ、

カスレなどを上手く使っている方ばかりでした。

墨のモノクロの世界を理解するのは高度な文化が必要と聞いています。

着彩されている方はごく僅かで、墨の諧調だけで表現するのは難しい

と思います。

恐らく修正も難しい画材で制作することの厳しさを感じた展覧会でした。

第1回草木染め講習会2025

今年も草木染めの講習会を行いました。

第1回目の今回はお使いになっていた物を染め直しする方が

多くあり、生まれ変わって新しい姿になるのを楽しんで頂き

ました。

今回ご参加の方は皆様初めてだったこともあり、色の変化を

楽しんで頂けたようです。

一応、こういう色に染まりますとサンプルはお示ししているのですが、

生地によって思わぬ変化を遂げます。

特に刺繍の入ったものは刺繍の立体感が際立ち、売っているものでは

得られない色と喜んで頂けました。

次は8月の末に行います。

この酷暑にめげず藍が再成長してくれるのを祈るような気持ちで水やり

しています。

こっそりやってます

シー陶器、シーグラスで作るアクセサリー・箸置き作りですが、

昨年、今年とこっそりやっています。

材料に限りがあるので、それでご納得頂けるのであればと条件付き

なのですが、毎回ご参加される方があり、素敵な作品が誕生して

います。

ただ今後の日程は決まっておりません。

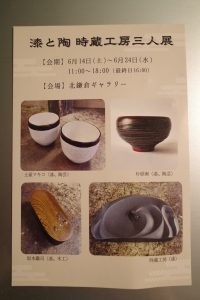

漆と陶 時蔵工房三人展

以前もブログでご紹介している坂本鐡司さんが参加している

「漆と陶 時蔵工房三人展」を拝見しに行ってきました。

漆と陶芸、木工作品を三者三様に制作された作品展です。

それぞれ個性的な作品で楽しませて頂きました。

実は坂本さんは私が会社員時代の上司だった方で、今、社会人として

存在している根幹を作って頂いたと言っても過言ではないくらいお世話

になった方です。

会社員時代は漆の話などしなかったと思いますが、まさか時を経て

お互い漆に携わり、漆の話をするとは思いもよりませんでした。

竹や桜など素材は長い期間置いてから使用するなど、制作者あるあるな

お話を聞きながら感慨にふけっておりました。

個性と工夫に満ちた坂本さんの作品を皆様にもご覧いただきたいです。

会期は6月24日(水)まで

北鎌倉の明月院近くの北鎌倉ギャラリーです。

こころばえの会2025

毎年拝見している「こころばえの会」は友人の斉藤佳代さんが

参加する9人の女性日本画家によるグループ展です。

9人は経歴も年齢も違い、画風もそれぞれです。

それが一つの空間にすんなりまとまり、心地よい響きがあります。

全て小作品ではありますが、大変見応えがあります。

「今の私が描きたい絵」と案内にありますが、改めて素晴らしい

取り組みだなと思いました。

素直に自分の気持ちを表現する、見習いたいです。

銀座 森田画廊で、会期は6月11日水曜日まで。

阿部 操展2025

6月は展覧会のお誘いが多い月です。

まずは金繕い教室の生徒さんでもある洋画家・阿部操さんの

個展に伺いました。

阿部さんの作品は柔らかい色彩と筆致が素敵です。

人物画はとてもおしゃれな感じなのでファッション関係の広告に

いいのでは、と密かに思っています。

風景画、静物画も穏やかな雰囲気がいいので、ご自宅に迎えたいと

思われる方も多いのではないでしょうか。

実際ギャラリーに出向かれて1点1点、制作の過程を阿部さんに

お聞きになるととても楽しいと思います。

外苑前のワタリウム美術館そばのトキ・アートスペースで6月15日(日)

まで。

ミロ展

現在、東京都美術館で行われている「ミロ展」に行ってきました。

ミロとはスペイン出身のジュアン・ミロのことで、ピカソと並び20世紀

を代表する巨匠に数えられています。

カテゴリーとしてはキュビズムやシュールレアリズムに該当するかと思い

ます。

以前、マティス展をブログで紹介しましたが、私自身この辺りの画家が

好みで、ミロに関してはバルセロナにあるミロ美術館を見に行ったほどです。

ただ今までは構成が好きとか色が好みとか、そういう表現された結果だけを

見て好ましいと考えていただけで、その描かれた背景は理解していませんでした。

今回の展覧会は初期から晩年まで決定版大回顧展と銘打っているだけあって

それぞれの絵がどのような時代背景の元に描かれたのか分かりやすく展示

されています。

中でも戦火の逃れながら描き続けた星座シリーズは背景を理解して見ると

違った視線で見ることが出来るかと思います。

個人的に面白かったのはミロがオランダ絵画に影響を受けて描いた

「オランダの室内」という作品は元になったオランダ絵画からミロがどの

ように自身の作品に昇華していったのかスケッチの変遷でわかります。

会期は長く7月6日まで。