カテゴリー別アーカイブ: 展覧会•イベント

藍の種蒔き2025

今年も生藍染め&草木染めを行うべくタデ藍の種を蒔きました。

例年は1つのプランターだけに蒔いていたのですが、今年はより

コンディションが良い苗を得るために2つのプランターにして

みました。

1週間から10日で発芽し、6月中旬には10cmくらいの苗になった

ところで分植します。

7月末には1回目の生藍染めが出来る予定です。

今夏も暑いという予報ですので、草木染めの講習会は7月、8月の

2回に抑えるつもりです。

ありがたいことに既にやってみたいとご連絡を頂いておりますので、

その方々を優先してセッティングします。

藍の生育にはご協力下さる方がありますので、何とか暑さを乗り切り

たいと考えています。

斉藤典彦展2025

友人の日本画家・斉藤佳代さんのご主人である斉藤典彦先生の

画業を振り返る展示の後期を拝見しました。

前期も拝見していますが、後期の2001年からの作品は幽玄の世界に

浸る展覧会になっています。

よく抽象画はどのように見たらいいかわからないとお聞きしますが、

理屈はいらないのではないかと思います。

ご自分の感性でこの色が好きとか、この構成が心地いいというような

フィーリングでご覧になるといいのではないでしょうか。

きっと展示されている中にお気に入りになる作品があるかと思います。

展覧会は銀座1-16-5銀座三田ビル2Fの森田画廊

会期は4月5日(土)まで。

昨日ご紹介した廣瀬佐紀子さんの個展会場の林田画廊の近隣です。

両展覧会をご覧になり、銀座立ち寄りコースでいかがでしょうか?

廣瀬佐紀子展ー地の上 天の下Ⅲ

友人の日本画家・廣瀬佐紀子さんの個展を拝見して来ました。

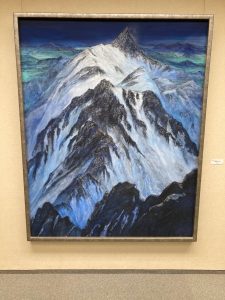

今回の個展のメイン「稜線の道」です。

出展されている林田画廊さんの受け売りで恐縮ですが、一般的な山の絵

と比べると空が狭いのがお分かり頂けると思います。

これは廣瀬さんが実際に山に登ってスケッチされているからこその臨場感

なのです。

絵の前に立つと一瞬にして自分自身が冬山にいるような錯覚に陥ります。

その感覚と岩絵具の重なりの美しさを是非目の前で味わって頂きたい。

夏と冬の富士山を対にした作品。

よく見る富士山の形ではなく、廣瀬さんの目が捉えた富士山の造形が

新鮮です。

こちらは富士山の気候とご自身の都合を合わせるのに苦労されたという

お話を聞きました。

テーマを自然のものに置かれている方ならではの苦労ですね。

山の絵を中心に描かれている廣瀬さんですが、風景、植物を題材にされた

ものも素晴らしいです。

会期は今週末4月5日(土)まで。

場所は京橋2-6-16 林田画廊です。

是非、実物をご覧になって絵の世界に引き込まれて下さい。

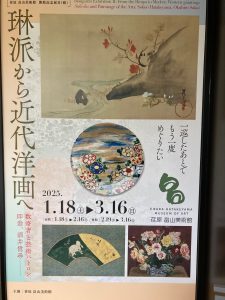

畠山美術館 琳派から近代洋画へ

改築工事で休館していた畠山美術館の開館記念展の第2弾

「琳派から近代洋画へ」を拝見して来ました。

今回の展覧会には畠山美術館が誇る琳派の歴史を彩る名品が展示

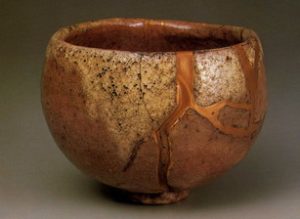

されますが、中でも私が拝見したかったのが本阿弥光悦の赤楽

茶碗 銘「雪峯」です。

なだれるように掛けられた白釉を山嶺に振る積もる白雪に、火割れ

を雪解けの渓流になぞらえて光悦自ら命名したと伝えられています。

最大幅1.2cm、深さ5mmの深い金繕いが印象的ですが、歴史的に

見て金で仕上げられた最初の器と言われています。

今回の展示は360度拝見できたので分かったのですが、大きな溝が

ある右側面もかなり複雑に金繕いされていたのです。

満身創痍の器ですが、エポックメーキングな作品としての堂々たる

品格は素晴らしいものがあります。

会期末が3月16日日曜日と迫っていますが、ご都合をつけてご覧に

なるのをお勧めします。

入館は完全予約制、ミュージアムショップも含めて支払いはキャッシュ

レスですのでご注意下さい。

(ロッカーの小銭100円がなかったのですが、受付で貸して下さる

という徹底振りです。)

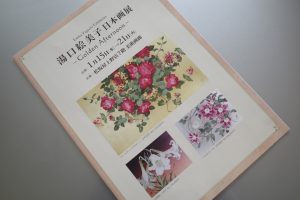

湯口絵美子 日本画展

-Golden Afternoon-と副題のついた日本画家・湯口絵美子さんの

展覧会に行ってきました。

湯口さんは友人のお姉様という繋がりで、昨年夏〜秋に箱根・成川

美術館で行われた父娘展も拝見しました。

今回は湯口さんお一人で代名詞のバラの他、様々な花の共演を堪能

出来る充実した展覧会でした。

ご自身で育てている花を生き生きと描かれているのはもちろんですが、

そこに湯口さんならではの“意匠化”が加わり、独自の世界が形成されて

います。

これが見る人を惹きつけて止まない魅力になっているのだと思います。

植物は身近なだけに嘘があるとたちまち破綻します。

例えば蘭の葉に梅の花が咲くというようなのは有り得ない植物ですから、

いくら創作と言っても通りません。

真摯に植物に向き合い写生を繰り返し、それぞれの美しさを抽出された

華麗な世界を堪能下さい。

展覧会は1月21日火曜日まで。

松坂屋上野店7階 美術画廊です。

6styles@女子美’83 展

友人の高橋文子さんが参加しているグループ展を拝見して

きました。

高橋さんは刺繍作品を出品しています。

日本刺繍他、様々な分野の刺繍を修めた高橋さんの作品は上品さと

可愛らしさが同居していて、とても魅力的です。

画像は購入させて頂いたブローチですが、帯留に変えられる金具を

使って帯留として使う予定です。

今回、海の生き物をモチーフにしたシリーズも出品されていたのですが

こちらも素敵でした。

もう1点、購入したのが森下和枝さんの、こちらもブローチ。

帯留にしたら面白いかも、と思ったのですが、冬に愛用しているニット帽

が愛想がなかったので付けてみたところ、とても相性がいいではありませんか。

今冬はこの組み合わせで楽しみたいと思います。

秋はいろいろ展覧会のお誘いがあって楽しい季節です。

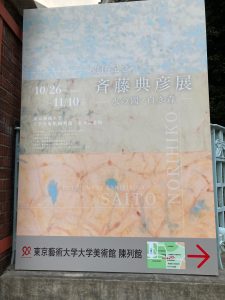

斉藤典彦展

友人の日本画家・斉藤佳代さんのご主人である斉藤典彦さんの

東京藝大退任記念の展覧会を拝見してきました。

こちらでは2007年の個展以降の作品を展示。

自然に潜む目に見えない根源的な気配が表されていると評されて

いる大きな作品が拝見出来ます。

私としては床の間の設えのある和室に展示されている正木記念館の

展示が興味深かったです。

そもそも純和室での展示が珍しいですし、照明が抑えられた空間で

見る作品は幻想的でした。

同時に京橋の和田画廊では2000年までの作品が展示されています。

東京藝大の展示品とは作風が違う作品が拝見出来ました。

東京藝大での展示は10日(日)まで。

和田画廊は13日(水)まで。

ご興味がある方は会期末が迫っておりますので、ご注意下さい。

秋は展覧会のお誘いが多い季節でもあります。

インプットの時間として満喫したいと思います。

文様の格 見逃し配信

10月30日、「文様の格」と題した講習会をNHK文化センター千葉

教室とオンラインで行いました。

1時間半、文様の格とその取り合わせ、文様を検討する際に押さえて

おくべき知識をふんだんに盛り込んでお話ししました。

渾身の内容が11月2日から16日まで見逃し配信でご覧頂けます。

あいにく途中で行ったクイズはご参加頂けませんが、内容は十分お楽しみ

頂けます。

御視聴をどうぞ宜しくお願い致します。

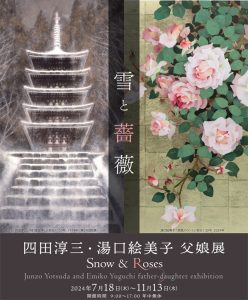

四田淳三・湯口絵美子 父娘展 雪と薔薇

現在、箱根 芦ノ湖湖畔にある成川美術館で行われている

「四田淳三・湯口絵美子 父娘展」に行ってきました。

荘厳で静謐な雪の塔を描き続けた父・四田淳三さんと娘・

湯口絵美子さんの鮮やかで情熱的なバラの対比が織りなす美の

競演でした。

湯口さんの描くバラは洋花の西洋のエッセンスと日本画の清心さ

が同居する不思議な魅力があります。

このあたりが日本画ファンのみならずバラを描く、もしくはモチーフ

として扱う方の心を捉えて幅広いファンがいらっしゃいます。

箱根観光の際に足を伸ばして頂くと外の喧騒とは隔絶した静かな空間

で作品が堪能出来ます。

芦ノ湖までは難しいという方は来年1月に都内で湯口さんの個展が

予定されておりますので、そちらへどうぞ。

父娘展は11月13日までです。

金繕いから学ぶ 文様の格

「金繕いから学ぶ 文様の格」と題して1日講座を行います。

10月30日水曜日 13:30〜15:00

NHK文化センター千葉教室

近年、金繕いはただ破損を直すだけではなく、蒔絵をプラスして

オリジナリティを求める傾向にあります。

そこで必要になるのが文様に関する知識です。

あまり知られていませんが日本では文様に厳密な格付けがあります。

その知識を踏まえた上で作品に最も相応しい文様を選択すべきでは

ないでしょうか。

この講座では一般の文様辞典にはない知識をご紹介します。

お聞き頂くことで日本文化に対する造詣を深めて頂ければ幸いです。

ご参加をお待ちしております。

◯オンデマンド(リアルタイムでの視聴〜ご都合が良い時に視聴)