カテゴリー別アーカイブ: 展覧会•イベント

シー陶器・シーグラス 箸置き・アクセサリー作り2024

随分時間が経ってしまったのですが、今年3月に行ったシー陶器・

シーグラスで作るアクセサリー作りのご報告です。

こうして並べてみると、ご参加の皆様それぞれで大変面白い作品が

完成していると思います。

相応の時間がかかる金繕いと違い、1日のワークショップで完成する

のも魅力だと考えています。

とはいえじっくり取り組むのが性に合うので、もう行わない予定?

2024年 第1回+第2〜3回 草木染め

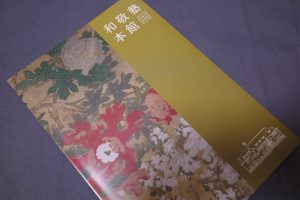

和敬塾本館見学

目白にある旧細川侯爵邸である和敬塾本館を見学して来ました。

(内部の画像はSNSで公開NGなので、頂いたパンフレット、葉書で)

旧細川侯爵邸は昭和11年、細川護立侯の自邸として建築されました。

イギリスのチューダー・ゴシック様式を基調とする洋風建築ですが、

内部には和室や東洋風のインテリアも併せ持つ自由な折衷様式の華族

邸宅建築です。

細川護立侯自身はわずか9年しか居住出来ず、戦後はオランダに接収

されます。

この時にダイニングルームがシャワー室に、つなぎの和室が壁を立てて

二間に改造されたりしてしまいますが、現在は創建当時に極力近づけて

公開されています。

(貴重な壁材なども触ってOKなのは嬉しい!)

特徴的なのは華麗なインテリアでありながら“もしも”の場合に備えて

各部屋が必ず2方向避難が可能なように設計されていることです。

これは二二六事件の直後に設計された影響ではないかと思われます。

毎年5月から12月の月2回、原則木曜日にあらかじめ申込の上、

見学が出来るようになっています。

案内人の丸山さん(男性)の語り口が軽妙で、1時間20分とは思えない

くらい楽しい見学会でした。

恐らく年内の見学は一杯だと思います。

毎年1月中旬くらいにその年の見学日が公開になりますので、是非

細川護立侯好みの個性的なインテリアを堪能して頂きたいと思い

ます。

オンデマンド「金繕いの世界」再配信

2020年に行った内容が好評につき再配信になりました。

金繕いの発祥から追う歴史と実際の作業工程をふんだんに画像を

使って説明しています。

特に金繕いを始めたばかりの方や始めてみようという方には

最適な内容になっております。

お申し込みをお待ちしております。

あらかじめHPから登録を行い、支払い決済後30日間視聴可能です。

NHK文化センター千葉

渺渺展2024

友人の広瀬佐紀子さんが参加している日本画若手作家の集まりによる

展覧会「渺渺展」を拝見してきました。

広瀬さんの作品は山の風景です。

ご覧頂いてお分かりになるかと思いますが、一般的な山岳画と違って

空が狭いのです。

これは広瀬さんが実際に冬山に登山し、厳しい環境の中に身を置いて

写生しているからなのです。

あたかも自分自身がその場にいるような錯覚に陥るくらい心に迫ってくる

自然の美しさ、厳しさを感じます。

「渺渺」とは「広く果てしないさま」という意味を持つそうです。

全く違うスタイルを持つ参加者の共演は毎年拝見していても、新しい

感動があります。

会期は9月1日(日)まで。

JR千駄ヶ谷駅から徒歩5分の佐藤美術館です。

是非実物を会場でご覧下さい。

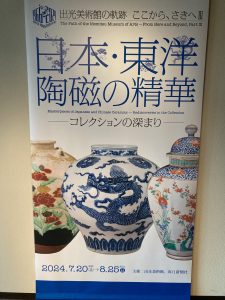

日本・東洋 陶磁の精華

現在、出光美術館で行われている「日本・東洋 陶磁の精華」

という展覧会に行ってきました。

ご存知の方もおられるかと思いますが、出光美術館は建物の建て替えに

伴い、一時閉館が予定されています。

その閉館前に出光美術館の軌跡を表す展覧会の一つです。

出光美術館は国宝2件・重要文化財57件を含む約1万件のコレクションを

有する美術館として広く知られています。

その中から陶磁器に絞って

中国「シルクロード」「皇帝のうつわ」

朝鮮・日本

「交流」「中国陶磁の影響」「中国からの脱却」「独自性の形成」

とのタイトルで選定されています。

出光美術館の総力を結集した展覧会ですので、いずれも見応えのある

ものばかりでした。

展覧会の狙い通り各国の個性を意識して見ると、それぞれの特徴が

つかめて面白いかと思います。

会期終了が8月25日日曜日まで迫っています。

貴重な破片室も含めて是非ご覧下さい。

横浜山手西洋館 花と器のハーモニー2024

横浜山手西洋館のイベント、花と器のハーモニー2024に行って来ました。

今回はRediscovery〜世界のアーティスト×日本の器というテーマです。

日本の器だからなのか、全体的にシックで落ち着いたイメージの展示でした。

◯ベーリック・ホール Rediscovery of Lilies

今回はイチオシが選べません。

日本の器は釉薬で魅せるものが多く、アイテム数も洋食器のように

多くありません。

その分、花の演出は洋館との一体感が要求されることになり、それが

それぞれの館で成功しているように感じました。

その結果、山手西洋館全体の雰囲気が調和することになり、イベント

全体で楽しめる内容になったように思います。

混雑緩和のため、靴はビニール袋に入れて持ち歩きます。

画像の撮影はスマホかタブレットのみ。

(カメラでの撮影は開館直後の時間帯に予約制)

脱ぎ履きしやすく、歩きやすい靴で散策下さい。

会期は9日日曜日まです。

民藝展

現在、世田谷美術館で行われている「民藝」展に行って来ました。

民藝とは100年前に思想家・柳宗悦によって提唱されたものです。

日常生活のなかで用いられてきた手仕事の品々に美を見出し、

「民衆的工藝=民藝」の考えを唱えました。

日々の生活の中にある美を慈しみ、素材や作り手に思いを寄せる

民藝のコンセプトがいま改めて必要とされています。

この展覧会では民藝を「衣・食・住」をテーマに紐解き、展示解説

しています。

展示品のクオリティの高さもあるのだと思いますが、柳宗悦が収集した

ものから、現代の提唱者のインスタレーションまで見ることによって、

改めて民藝とは何なのかを感じることが出来ました。

展覧会のサブタイトルに「美は暮らしのなかにある」とありますが、

コロナ禍を経て丁寧に生活することの大切さが見直されたのは、

とても良いことだと考えています。

ミュージアムショップがかなり充実しているので、ミュージアム

ショップ好きには楽しめるかと思います。

展覧会は6月30日日曜日まで。

お天気が良ければ用賀駅から歩くのもおススメです。

資生堂パーラーのディスプレイ

さをり織りの作家さんとしてご紹介した友人のPAKICOさんが

本業の方でアートディレクターを務めたディスプレイを拝見

してきました。

銀座・資生堂パーラーです。

テーマは「不死鳥」

150年を超える歴史の中で何度も蘇る不死鳥のように力強い美しさ

や全ての生命の源とされる生命樹のように多様な美しさを求めて

きた資生堂さん。

これからもまだ見たことのない美を探し続けていくことを表して

います。

おまけはちょっと変わったアングルの東京駅です。

KITTE 4階にある旧・東京中央郵便局長室から見たものです。

茶の湯の美学

現在、日本橋の三井記念美術館で行われている「茶の湯の美学」展に

行ってきました。

この展覧会は桃山時代から江戸時代初期に茶の湯界をリードした千利休、

古田織部、小堀遠州の茶道具を選び、それぞれの美意識を探るものです。

利休「わび・さびの美」、織部「破格の美」、遠州「綺麗さび」と従来

からの捉え方ではありますが、明確にわかりやすい展示品で構成しています。

私としては織部の大井戸茶碗「須弥」(別名 十文字)をぐるり360度拝見

出来たのが収穫でした。

このお茶碗は大きい径のものを十文字にカットして切り詰めたというものです。

しかしさほど径が小さくなっていないことから他の破損を目立たなくするため

という説もあります。

360度拝見してみて、後の説も頷けるとの実感を得ました。

というのも他の破損の形が物理的に生じた感じではなく、美しくないのです。

是非実物をご覧頂いて感想をお聞かせ下さい。

会期は6月16日日曜日までと、まだ先です。