カテゴリー別アーカイブ: 日常の風景

山陰民藝窯元の旅 因州・中井窯

10月末に鳥取、島根にある民藝の窯元を巡る旅に出ました。

その時の様子をご報告したいと思います。

まずは鳥取県河原町にある因州・中井窯です。

今年、開窯80年を迎えた中井窯は鳥取の民藝運動を行った

吉田璋也の指導の元、新作民藝の礎を築きました。

特徴は黒、エメラルドグリーン、白を使った染め分けの釉薬。

モダンさが際立ちます。

ファッションブランドのBEAMSでも取り扱いがあるそうですが、

すぐ完売してしまうそう。

近年は青磁にもチャレンジされており、ギャラリーの奥に展示された

作品の形と釉薬の美しさに心惹かれました。

丁度、作陶展の前でギャラリーに豊富に展示があったこと、作陶中の

作業場に入れて頂けたことは現地に行ってこそのラッキーでした。

鳥取コナン空港から車で1時間半程で着きますが、不定休なので、

訪問の際には確認してから行かれるといいと思います。

空き箱をアップサイクル

NHK文化センター柏教室のAさんの作品をご紹介します。

陶磁器の修復を行う金繕いではなく、杉材の空き箱のアップ

サイクルです。

お作りになったのは器類ではなく、下に敷かれている花台です。

元々は杉材の空き箱の蓋でした。

こちらに紅溜漆を塗って頂き、磨き上げて完成とされました。

杉材は油分が多いので、本来は漆類とは相性が良くありません。

その為、永年での使用は難しい可能性があることをご理解頂いた

上での制作をお願いしています。

Aさんは金繕いの作業も大変丁寧で高い完成度を誇る方なので、

この塗りの作業も大変美しく仕上げられました。

たまたま板に下駄の歯のように脚が2本ついている形だったので、

置いた時に設置面から少し浮いた感じになるのも花台として

いい雰囲気になりました。

和の雰囲気だけでなく洋風のものでも違和感がなかったとはAさん

ご本人の感想ですが、画像でご覧になれるように、その通りだと

思います。

アップサイクルとは創造的再利用とも言われるそうですが、Aさん

の作品はまさにその言葉通りになったと思います。

もしかしてアップサイクル出来るのでは?と思われましたら、是非

ご相談下さい。

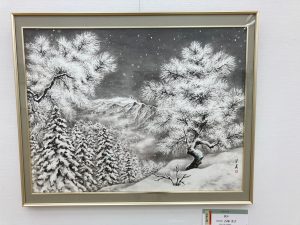

日美展 水墨画

友人の日本画家・石塚美子さんが水墨画で岐阜軸装賞を

受賞されたので受賞作を拝見してきました。

石塚さんは繊細な表現が魅力なのですが、今作でもそれが高く評価

されたのでしょう。

繊細な中にも画力の高さが見えて素晴らしい作品だと思います。

今回、初めて日美展を拝見したのですが、水墨画の表現の広さに

びっくりしました。

水墨画といえば、いわゆる古典の花鳥風月を想像していたのですが、

展示されている作品は素材が墨というだけで、画題は様々です。

ただ何らかの賞を取られている方は墨ならではのボカシやにじみ、

カスレなどを上手く使っている方ばかりでした。

墨のモノクロの世界を理解するのは高度な文化が必要と聞いています。

着彩されている方はごく僅かで、墨の諧調だけで表現するのは難しい

と思います。

恐らく修正も難しい画材で制作することの厳しさを感じた展覧会でした。

第1回草木染め講習会2025

今年も草木染めの講習会を行いました。

第1回目の今回はお使いになっていた物を染め直しする方が

多くあり、生まれ変わって新しい姿になるのを楽しんで頂き

ました。

今回ご参加の方は皆様初めてだったこともあり、色の変化を

楽しんで頂けたようです。

一応、こういう色に染まりますとサンプルはお示ししているのですが、

生地によって思わぬ変化を遂げます。

特に刺繍の入ったものは刺繍の立体感が際立ち、売っているものでは

得られない色と喜んで頂けました。

次は8月の末に行います。

この酷暑にめげず藍が再成長してくれるのを祈るような気持ちで水やり

しています。

手に入らない

おむすびまるさんかくを主宰している大倉千枝子さんからの依頼品

の金繕いです。

高台のないまん丸い形をした小鉢です。

この縁が引越しの際の事故で粉砕してしまっていました。

入れていた箱ごと落としてしまったので、細かい破片まで残っていた

のですが、あまりにも粉砕してしまっていて場所がわからないものが

たくさんありました。

できる限り元の位置に接着し、戻せなかったところは別素材で埋め

ています。

仕上げはレンガ色の部分は漆の弁柄色と酷似していたので、そのまま

の色で残し、白い化粧土の部分は金泥で仕上げています。

この器を制作した作家さんによると、この器のための土が取れなく

なってしまっており、再制作は不可能なのだそう。

金繕いの教室でも作家さんが亡くなってしまったとか、作風が変化して

しまったなどの理由で同じ器は手に入らないので金繕いで直したい

というご要望をお聞きします。

こういう時こその金繕いではないかと思います。

2度と手に入らない器、是非金繕いしてみて下さい。

藍 生育中2025

今夏も草木染めの講習会を行う予定で、4月下旬に種蒔きした

藍を生育中です。

昨年、一昨年と玄関ポーチで育てていたのですが、ここは本来

個人の物を置いてはいけないところだったので、今年は北側の

ベランダに遮光シェードを張ってプランターを据え置きました。

(午前中に東からの日差しが強烈に入ってくるのです)

南側のベランダに置いていた時に強風に遭い、少々葉が痛んで

しまったのですが、現在は回復して順調に生育しています。

昨年は酷暑で7月末、8月末と草木染めを2回行ったところで

藍が枯れてしまいました。

今年はその経験を踏まえて2回の講習に止めています。

現状から7月末の講座は問題ないとして、酷暑の続く予報を見ると

8月末が無事迎えられればと願っています。

既に来年の講習会には参加したいとご希望を頂いています。

ご興味のある方は先行予約を受け付けております笑

藍の種蒔き2025

今年も生藍染め&草木染めを行うべくタデ藍の種を蒔きました。

例年は1つのプランターだけに蒔いていたのですが、今年はより

コンディションが良い苗を得るために2つのプランターにして

みました。

1週間から10日で発芽し、6月中旬には10cmくらいの苗になった

ところで分植します。

7月末には1回目の生藍染めが出来る予定です。

今夏も暑いという予報ですので、草木染めの講習会は7月、8月の

2回に抑えるつもりです。

ありがたいことに既にやってみたいとご連絡を頂いておりますので、

その方々を優先してセッティングします。

藍の生育にはご協力下さる方がありますので、何とか暑さを乗り切り

たいと考えています。

代用 粉鎮

金繕いの仕上げで使う金属粉は紙で包まれています。

いわゆる薬方包みに近い包み方なので、開けておくには

包みを押さえる道具が必要になります。

漆芸材料店では「粉鎮」といって書道の文鎮の小形版の

ような品物の取り扱いがありますが、それなりのお値段が

しますので、何か別の用途のものを代用されてもいいと思います。

ほとんどの方が箸置きを流用されていますが、海外旅行で残ったコイン

を使っている方もおられます。

避けたいのはカッターなどの削りカスが出る可能性がある刃物、静電気

が立つプラスチック製のケースです。

せっかくなら作業するテンションが上がる物を見つけられるといいの

ではないでしょうか。

藤那海工房10周年

自宅を藤那海工房と称して金繕いの教室を始めて、この4月で

10年になります。

講師を始めた頃、自宅で教室を開けたらなぁと細やかな夢を

持っていましたが、それが叶って10年になりました。

最初は1クラスだけだったのが、徐々にご希望の方が増えて、

現在コンスタントに3クラスが稼働。

新うるしのクラスに本漆のクラスも追加されています。

だからというわけではありませんが、教室で使用しているスツール

のチェアパッドをリニューアルしました。

この物自体はIKEAの安価品ですが、原型は「スツール60」と

いう名作椅子です。

フィンランドの著名建築家 アルヴァ・アアルトが1933年にデザイン

した物です。

元々は3本脚ですが、IKEA品は4本脚になっています。

座面の角が丸くなった模倣品が広く出回っているほど、スタッキング

も出来る完成されたデザインです。

自宅で教室を開いている方を「サロネーゼ」というそうですが、優雅さ

より、ひたすら真面目に金繕いに取り組んで頂く教室です。

金繕いの他、さまざまな工芸の教室も行っておりますので、ご縁があり

ましたら是非お越し下さい。

トクサの刈り取り2025

自宅ベランダで育てているトクサを刈り取りました。

トクサはスギナと同じトクサ科で、金繕いでは欠損を埋めた部分の

研磨に使用します。

紙ヤスリではなくトクサを使う理由は陶磁器の表面を痛めないことに

あります。

トクサが研磨できるのは表面に蓄積されたケイ酸があるからなのですが、

これが陶磁器の表面の釉薬と同じものなので削れないのです。

春に新芽が出たのを冬の寒気にあたって結晶化が進んだ今時期が刈り時

です。

今は空気が乾燥しているので刈り取った時には水分が滴るような状態

でもしっかり乾燥出来ます。

よく質問があるのが生育時に既に枯れてしまった先端が道具として

使えるかというものです。

答えは「否」です。

既に朽ちてしまっているので、道具としては全く使えません。

わざわざ枯れたところを採取してきたとおっしゃる方がおられるように

乾燥の手間が省けると考える方がありますが、無駄骨となりますので

ご注意下さい。