カテゴリー別アーカイブ: 日常の風景

雑誌に掲載されます

日本ヴォーグ社の「手づくり手帖 初冬号」の取材を受けました。

「手の人」という手仕事をする人を紹介するページに掲載されます。

(発売:11月17日金曜日)

撮影の様子です。

愛用の道具を撮って下さっているところですね。

カメラマンは、白井由香里さん。

とても似ているお名前に、ご縁を感じました。

作品を綺麗に撮影して下さっています。

内容は私がどのように金繕いに辿りついたかと、金繕いの魅力が

書かれています。

拙著に掲載されていない作品画像と、簡潔明瞭にまとめられた文章で

読みごたえがあるかと思います。

是非手に取ってご覧下さい。

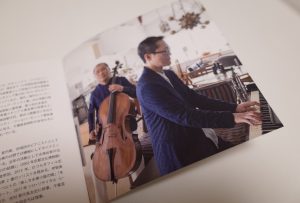

バッハ&フォーレ

ピラティス仲間の野本哲雄さんがピアノ伴奏した大友肇さんの

初ソロアルバムが出ました。

クラシック音楽に興味を持ち始めたばかりの私には多くは語れませんが、

バッハの無伴奏のチェロ曲を大変興味深く聞きました。

解説によれば、バッハ本人の筆による原譜が残されていないとか。

奏者の解釈に任されるところが大きい世界を堪能しました。

後半から野本さんのピアノ伴奏が入ります。

野本さんの演奏の素晴らしさは優しさと力強さが同居しているところにあると

思っています。

いろいろな方が野本さんと演奏されたいと思われるのは、寄り添われるような

優しい演奏であるからだと推察しています。

普段接しているのはピラティスに真摯に取り組む姿なのですが、体幹を

鍛えられて、体のバランスを整えておられる姿に、これぞプロの姿と

感じ入っています。

チェロの体に響く低音と、野本さんの優しくも力強い演奏。

是非たくさんの方に聞いて頂きたいです。

西登戸教室スタート

屋満桝さんから場所を移して、新たに西登戸駅近くに

スペースをお借りした教室がスタートしました。

オープンなスペースに吹き抜けから自然光が入る素敵な空間です。

これは住んでいる方が、この空間を楽しんでおられるからだと

思います。

このお家に来られるだけでも価値があると感じました。

この教室に関しては新規受講のスタートを柔軟に考えていこうと

思っていますので、やってみたいと思われたらコンタクトの

ページからご連絡下さい。

お願い

頂いたメールに返信出来ない場合があります。

差し支えなかったら他の連絡方法(電話番号など)を併記して

頂けると確実にご連絡できると思います。

どうぞよろしくお願い致します。

東京国立美術館 表慶館

一昨日「フランス人間国宝展」を見に行った東京国立美術館 表慶館が

素晴らしい建築だったので、もう少し書きたいと思います。

表慶館というと工事しているか休館かというイメージしかなく、全く

予備知識なく行ってしまいました。

見学してから、これは!と気がつき、調べたのが次の内容です。

開館したのは明治42年(1909)のことです。

日本で初めての本格的な美術館として片山東熊が設計しました。

片山はJ.コンドルの弟子で、私が見学を虎視眈々と狙っている迎賓館の

設計者でもあったのですね。

現在は重要文化財に指定されており、特別展かイベント開催中でないと

中には入れません。

上の画像は入り口を入ってすぐのドームを見上げたところです

中の展示スペースは美術館であるせいか、クラシックな装飾があるものの、

控えめです。

その中で華麗な印象を与えるのが両サイドにある階段室の手すりです。

残念ながら撮影は許されてなかったので、こちらをご覧下さい。

アイアンワークの意匠はギリシャ風なのだそうです。

外観には製図用具、工具、楽器などをモチーフにしたレリーフがあるので、

こちらも要チェックです。

港北カルチャーセンター リニューアル

横浜の港北カルチャーセンターがリニューアルしました。

6階から4階へ移動です。

周りが静かになりましたし、教室も綺麗です。

レイアウトが変わったので、新鮮な気持ちで講座が出来ました。

少し残念なのが窓がなくなったことです。

欠損の状態を確認するのには自然光が最適なので、人工の光だけだと

物足りない感じがします。

港北カルチャーセンターの教室は現在満席で、今秋も募集は行いません

でした。

度々お問い合わせが入っているようですので、募集の際にはHPで

お知らせ致します。

しもうさ号

本日は大宮で教室でした。

大宮からの帰りは「しもうさ号」に乗車します。

通常は京浜東北線で南浦和まで行き武蔵野線に乗り換える

のですが、しもうさ号だと直通です。

その楽さ加減から逃れられなくなり、最近はもっぱら「しもうさ号」

です。

本数は極めて少なく、午前中の1往復と夕方の1往復だけです。

こうなると幻の電車のようですね。

ちなみに列車は普通の武蔵野線仕様です。

残念ながらJR九州の水戸岡デザインのような電車ではありません。

もし大宮〜西船橋間で移動の計画がおありでしたら、是非利用

なさってみて下さい。

楽さは保証します。

ファンクションローラー

以前のブログでピラティスのレッスンに通っていると

書きました。

習っているのはローラーを使った「ファンクションローラー・

ピラティス」というものです。

こちらは日本人の理学療法士の方が考案したもので、長さが約90cm、

直径が16cm、重さは約1kgです。

このローラーがあるだけでマットピラティスにはないエクササイズが

行えます。

ローラーの上に横になったり、立ったり、持つ、支えるなどなど。

特に体の歪みがはっきりわかるのが、いいところではないかと思っています。

いつも習っているMidori先生のスタジオでお借りしていたのですが、

月3回しか通えない状況では足りないと思い、思い切って購入しました。

日々の生活でついつい歪んでしまっている体の矯正や、マッサージに

活用するつもりです。

押入れの肥やしにならないように頑張らなければ!

マクロレンズ購入

昨年の本制作の終盤、長年愛用していたRICOH CX1がついに故障(涙)

暗めのところでの撮影になると、全くピントが合わなくなってしまった

のです。

それでも7年使いましたから十分と言えるのですが。

新しく購入したのが、やはりRICOHのGRⅡです。

初期からほとんどデザインの変更がない、無骨な印象のカメラで、

コアなユーザーが多いという憧れのカメラでした。

最後まで万能型コンパクトカメラのC社のものと悩んだのですが、販売員

さんの「持ち運びと画質がウリです」の殺し文句に完敗しました。

ズームはもちろん、コンパクトカメラでは定番の手ぶれ補正機能すら

排除し、確かに軽量です。

要するに画質に自信があるので、必要があれば画像加工ソフトでトリミング

すればいいという考え方なのです。

とはいえ金繕いする器の破損箇所に寄って撮影したいと思い、アクセサリー

パーツのマクロレンズを購入しました。

アンバランスな出っ張りと前のめりになりそうな重みは否めない

のですが、3.5〜8.5cmまで寄れるのには満足です。

まだまだ使いこなせていないのですが、末長く仲良くしていこうと

思います。

秋の花

本日、屋満桝さんで行っていた金繕い教室最終日でした。

それに伴い、花束を頂戴致しました。

ワレモコウ、コスモスなど、秋の花が入った大人な雰囲気の

花束です。

お心遣い、ありがとうございました。

ご参加の皆様、素敵な方ばかりで、笑い声が響く大変楽しい

教室でした。

この出会いに改めて感謝申し上げます。

少し前のブログでお知らせしましたように、西登戸駅近くに場所を

移して教室は続きます。

現在のメンバーに新メンバーを加えてのスタートになりますが、

若干名の新規募集も行います。

近日詳細をお知らせ致しますので、千葉近辺でキャンセル待ちを

長くなさっている方など、ご参加を検討頂けたら幸いです。

ハズキルーペの鼻パット

メガネ型の拡大鏡ハズキルーペを愛用しています。

カルチャーセンターの講座では、ケースが小さいのでコンパクト

タイプを使っていました。

説明中に掛けたり外したりが多いせいか、最近鼻パットがゆるくなって

取れてしまうことが多くなっていました。

スペアを入手しなければと思っていた矢先に、ついに紛失(涙)

購入した渋谷東急ハンズで聞いてみたところ、保証ということで無償で

スペアが貰えました。

公式ホームページによれば購入後2年は無償で、その後は問い合わせに

なるようです。

ほとんど値引きしているところがないハズキルーペですが、このような

対応ならヨシとするべきかと思いました。