カテゴリー別アーカイブ: 日常の風景

塔の家

建築に詳しい方ならご存知かと思います。

「塔の家」を久しぶりに確認してきました。

場所は神宮前、ワタリウムの斜め前にあります。

1966(昭和41)年 竣工。

建築家・東孝光氏が自宅兼事務所として建築されました。

敷地はわずか6坪弱(20平米)、7畳ほどの床面積です。

しかしこの建物は日本の建築史に残る偉大な「狭小住宅」です。

地上5階、地下1階ですが、玄関以外に扉、間仕切りがありません。

狭小住宅のはしりとして、一つの回答を提示しています。

現在は一人娘の建築家・東利恵先生が住んでおられます。

先生によれば一つの空間に繋がった家で、家族の気配を感じながら

育ったとか。

街路樹の影に建っている「塔の家」のコンクリート打ちっ放しの

外観は、築51年を経て古材のような趣になっていました。

お礼の品

ゴールデンウィークあたりから少しずつ制作していた貝合わせが

完成しました。

これらは出版記念パーティーに合わせてお祝いのお花や品を

頂いた方へのお礼として作っていました。

お会いできる機会にお渡ししていく予定です。

お気遣い頂いて本当に嬉しかったです。

ありがとうございました。

鳩山会館に行く

東京・音羽にある鳩山会館に行ってきました。

元内閣総理大臣の鳩山由紀夫氏の実家です。

鳩山会館は大正13年、関東大震災の翌年、元々この地に木造の

自宅があったものを改築し、コンクリートを使った洋館として

建築されました。

設計は岡田慎一郎。

東京・丸の内の明治生命館の設計で知られる建築家です。

外観はイギリス風。

内部はアダムスタイルという18世紀後半のイギリスの古典的な

様式で作られています。

軽快で優雅なことが特徴です。

ここまで書いてくると洋風に徹した洋館のように感じられるかと

思いますが、1階の4室とサンルームが一体につながるように

なっていたり、開口部が引き戸だったりと和の手法が使われています。

これがこの建物が開放的と感じる要因になっています。

もう一つ特徴的なのが、随所に使われているステンドグラスです。

日本初のステンドグラス作家・小川三知氏によるものです。

特に一番最初にUPした階段室のものは外側に彩色、内側に黒枠と

二重になっている珍しい構造をしています。

今まで各地の洋館建築を見てきましたが、生活していた所有者が

存命しておられ、かつ知っているというのは初めてです。

「お邪魔します。」という気分で見学してきました。

一時は取り壊しも考えたというくらい痛みがひどかったようですが、

著名な建築家の設計であり、政治の舞台にもなった建物を修復、保存

される道を選択されました。

これを鳩山家個人で行っているのは、大変なことだと思います。

ですので建物紹介のVTRが少々お家自慢になっているのは、ご愛嬌

でしょう。

将来建物が何らかの公的認定を受け、保存され続けることを希望

します。

ガチャガチャでピンズ

先日行ったブリューゲル展でうっかりガチャガチャをやって

しまいました。

ブリューゲルの版画から取り出したキャラクターが7種類、ピンズに

なっています。

当たったのが「七つの大罪」という連作から《大食》というものです。

もう少し可愛いのが当たるまで粘れば良かったのでしょうが、ちょっと

残念な感じです。

でもこの《大食》、何かの啓示かもしれません。

教訓として有難く思うことにしました。

ブリューゲルの奇怪なキャラクターは、キモ可愛いとでもいうのでしょうか。

ミュージアムショップではたくさんの商品が並んでいました。

成田空港では海外の方にガチャガチャが人気というニュースを見ましたが、

小銭処分と言わなくても魅力があるのがわかるような気がしました。

使えない

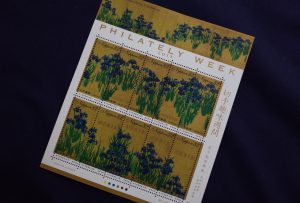

郵便局に行くたびに、ついつい覗いてしまう記念切手。

切手趣味週間 「燕子花図屏風」です。

根津美術館蔵 尾形光琳筆の右隻、左隻が分割して切手になっています。

とても綺麗だったので購入。

しかし、これは使えない!

「金繕いの本」が出来るまで9

昨日、プロセスページのデザインを決めたところまで

書きました。

今日は原稿を書いた話をアップしたいと思います。

本が発売になった時「ゴーストライターはいません。」とジョーク

を言っていたのですが、原一菜先生に書いて頂いた序文以外、全ての

原稿は私自身が書いています。

実は私は途中まで原稿を誰が書くのかわかっていませんでした。

それがグラビアの撮影が終わった時にY編集長から

「白鳥先生、次はWord起こし(原稿作成のこと)ですね!」と

言われて、ようやく理解したのです。

普段ブログを書いていて、文章を書くのは慣れているから大丈夫と

励まして下さった方もおられたのですが、それと本の原稿は別世界

でした。(涙)

一番困ったのが「文章を開く」ということです。

これは5大新聞社が出した基準に出版業界がならったもので、簡単に

いうと誰もが読みやすい形に文章を変えるということです。

例を挙げると、

その為→そのため

出来る→できる

言う→いう

下さい→ください

のようになります。

これを漢字をひらがなに変えればいいのかと思えば、

〜しやすい→〜し易い

になったりします。

原稿はまず自分で文章を書き、原一菜先生のチェックを受けて修正。

さらにY編集長のチェックを受けて、確認した上でブックデザイナーの

平野さんへ送るを繰り返しながら、進めていきました。

弱音を言ってしまえば、これを通常の講師の仕事をこなしながら、

厳密に決められている締め切りに間に合わせなければならないのは

本当に厳しかったです。

Y編集長から、いい文章を書くには一晩ぐっすり眠って、翌朝見直すと

良いとアドバイスをもらったのですが、そのような余裕は一切ありません

でした。

睡眠時間を削り、原先生の助手に入っている講座を休みとギリギリの

工夫をして何とか締め切りに間に合わせたのです。

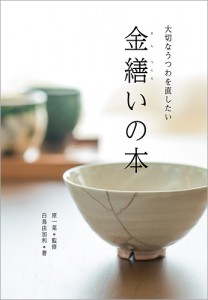

「金繕いの本」が出来るまで8

前回はグラビア撮影したところまで書きました。

いよいよ内容が具体的になっていきます。

まず始まったのが、プロセスページのデザイン決定です。

プロセスの撮影時には打ち合わせしていて、お願いしたのが

「シンプルで見やすいこと」というコンセプトでした。

デザインのスタイルとしては「モダン」とお願いしています。

提案があったのが出版されたものと、ほとんど変化はありません。

大きく変わったのが、色を使わずモノトーンにしたことでしょうか。

これは文章の感じからすると色味がない方がよいというY編集長から

の提案に従ったものです。

結果は大正解で、大人の方の鑑賞にも耐えるものになったと思って

います。

といった表現です。

少々照れがあったからなのですが、大人の鑑賞に耐えるという

意味では正解だったと思います。

出版後、プロセスページをご覧になって「白鳥先生らしい!」と

褒めて下さった方がおられたのですが、これは本当に嬉しい言葉

でした。

「シンプルで見やすいこと」というコンセプトが、私らしいという

ことでもあったからです。

お祝いランチ

学生時代の友人が、出版のお祝いにランチ会を開いてくれました。

最後のデザートがこれです。

感動(涙)

もう「ちゃん」という年齢ではないけれど、それは青春のひと時を

共に過ごした同級生ということで。

会話をしていても、お互い「ちゃん」付けですから。

気持ちはその頃に遡り、同じ分野を勉強した仲ですから会話も

弾みます。

本当に楽しい時間を過ごしました。

さらにプレゼントしてもらったのが、ニコライ・バーグマンの

ボックスフラワーです。

ニコライのセンスは、とても素敵だと思っていたので、嬉しさ

倍増。

色の選択も私の好みに合っていて、さすが同級生です。

出版作業は大変でしたが、代わりに色々な喜びを連れてきて

くれました。

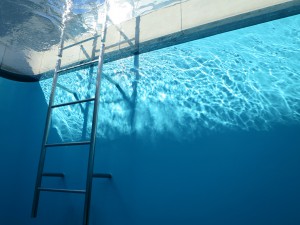

弾丸トラベラー 福井・金沢編3

福井・金沢旅行のレポート最終回です。

最後に行ったのが金沢です。

もう4度目なので、いわゆる観光地は行き尽くしてしまって

いるのですが、狙いは「金沢21世紀美術館」でした。

有名なのが下から見られるプールですね。

この美術館を設計した、お一人が妹島和世氏です。

建築界のノーベル賞と言われるアメリカのプリツカー賞を受賞して

おられます。

外周が全面ガラス張りの円形平屋で、その中に様々な大きさの直方体

の展示室が散在するという斬新なデザインでした。

正直に言えば、トイレやミュージアムショップといったユーティリティー

部分が狭められており、来館者が気持ち良く利用できるかという点では

疑問があります。

しかしガラス張りの外周部分は外光が入って、周囲の公園と一体化

して気持ちがよく、とても魅力的な空間でした。

金沢はその他時間がなく、ひがし茶屋町を少々見たくらいで終了。

北陸新幹線の開通で、金沢は身近な観光地になりました。

まだまだ見落としている場所があるようなので、また行けたら

いいなと思っています。

弾丸トラベラー 福井・金沢編2

昨日に引き続き、福井・金沢旅行についてレポートします。

宿泊したのは、山代温泉です。

ランドマークになっているのが「古総湯」です。

明治19年(1886)に建造された建物を忠実に復元したものです。

ステンドグラスを使ったりして、レトロな趣が魅力です。

山代温泉での狙いは九谷焼窯元「須田青華」でした。

須田青華窯はかつて魯山人が作陶に目覚めるきっかけになった窯元と

紹介されることが多いところですが、器作りから絵付けまで一貫して

行うことに誇りを持った窯元でもあります。

以前、金沢へ旅行した際にも九谷焼を探し求めたのですが、納得

いくものがありませんでした。

しかし今回の須田青華窯は期待以上の内容で、久しぶりに爆買いして

しまいました。

購入してきた器です。

染付けのものもたくさんあったのですが、色絵のものを選びました。

特に九谷らしい色彩を持ったモダンなものを選んだつもりです。

今回の旅はこれだけでも満足してしまった感じです。