カテゴリー別アーカイブ: 植物•スケッチ

藍 再成長

8月下旬に生藍染めを行った時に、20cm丈位に切り詰めた

藍が50cm位までに再成長しました。

現在は花芽が出だしています。

花芽が出たところが生藍染めのタイミングといろいろな物に書かれて

いるのですが、理由について原一菜(いちな)先生からお聞きしました。

花芽が出ると枝が先には伸びなくなりますので、下葉に染料の元が

充実するからなのだそうです。

実はこのところ台風や、うっかり渇水させてしまったことで、葉が枯れて

しまいました。

しかしこの枯れた葉も状態によっては生葉と混ぜて染めに使えるそうです。

左のように藍色を保持した状態なら使用可ですが、右のような黄茶色の

場合は不可です。

朝夕涼しくなったものの、乾燥と日中の日差しの強さで1日2回の水やりが

欠かせませんが、2度目の生藍染めを楽しみにして頑張ろうと思います。

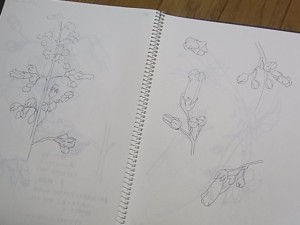

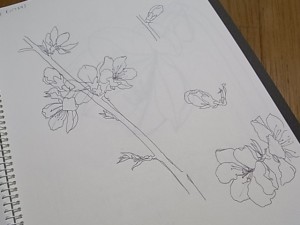

こんなふうにスケッチしています

ついにご指摘が…スケッチしましたとブログを書いて画像は

出ているが、スケッチ自体が出てこないと…

お見せするほどではないと出していなかったのですが、

少しだけご紹介したいと思います。

桃をスケッチしたものです。

左がチューリップ、右がシュウカイドウです。

昨日ご紹介した桐もスケッチしています。

ご覧頂いておわかりかと思いますが、ボールペンでスケッチしています。

細線で下書きはせず、完成像を頭の中で描いて、手前にある物から

描き進めます。

より形態を把握していないと描けませんので、難易度が高くなります。

またこの方法によって直に描く漆絵などの練習にもなっています。

アップしてみますと、地味な画像になってしまいました。

ご紹介に足るようなスケッチができるよう、精進したいと思います。

画題 秋明菊

以前のブログでアネモネと同じキンポウゲ科の花としてご紹介

しました『秋明菊』を入手しましたので、スケッチしてみました。

花芯の部分を見ると、アネモネと同様の種であることがわかります。

先日のブログでご紹介しました100年前のピアノがある横浜•山手西洋館

ブラフ18番館の庭園には秋明菊が1群植えられています。

まだつぼみの状態なので、花の見頃は今月末から10月初旬になる

そうです。

ブラフ18番館のあるイタリア山庭園からは みなとみらい地区が望め、

国の重要文化財に指定されている『外交官の家』も保存されています。

秋明菊と合わせて散策にお出かけ下さい。

生藍染め大会

生藍染めにチャレンジしてみました。

友人のKさんが、ミキサー持参でサポートに来てくれました。

①前処理 中性洗剤を入れたお湯に15分浸したあと、水洗いする。

豆汁下地 豆乳を20倍に薄めた液に木綿のものを浸す

② 藍を茎から刈り込み

枯れたところが紺色になっています。

色素の元が含まれているのが、わかります。

③ 葉のみ摘んで、50g計量

葉の量は、染める布の重さの2〜5倍必要です。

ミキサーの容量と、手早く出来る上限量(100g)がありますので、

そこから必然的に決まってくると思います。

④ 700ccの水と一緒にミキサーへ

⑤ 1分間、ミキサーにかける

⑥ 木綿布で漉して、染料液を作る

(ミキサーにかけて染料液を作るまでを5分以内で行う)

前処理した布を浸す

15分間、絶えず布を動かしながら浸し染めにする

布を動かし続けるのはなかなか大変ですが、みるみるうちに色が

染まっていきます。

ここで浸らない部分が出来てしまうと、染めムラになってしまうと

思います。

⑦一度絞って広げ、空気に触れさせる

4回ほど水洗いする

すすぐと、又、色が変化します。

⑧ タオルで絞る

⑨ 天日に干す

手早く乾かさないと、色がくすんでしまうそうです。

◎ 2度目の染料液、豆汁下地にもチャレンジ

手順は全く同様

◎ 染め上がりです。

左から

シルクストール(1回目染料液)

シルク手袋(2回目染料液)

ミニタオル(上) (豆汁下地 1回目染料液)

ミニタオル(下) (中性洗剤下地 2回目染料液)

材質、前処理、染料液使用回数で、かなり違いがあります。

やはりシルクの方が、染まりやすいのもわかりました。

◎ ゴム手袋 色が染まっています。必須です。

藍は徒長してしまっていた枝を根元から20cm程残して切り戻しました。

1ヶ月後くらいに枝が伸びてきたところで、もう一度チャレンジ

しようかと考えています。

生藍染め用白生地

そろそろ生藍染めが出来そうなので、白生地製品を購入しに

高田馬場にある誠和さんに出かけました。

こちちらは染色と革工芸の材料店です。

購入したのは、左からシルクストール、シルクの手袋、綿のタオルハンカチ

です。

基本的に絹の方が鮮やかな青に染まるようなのですが、綿も豆汁下地に

するとグリーン系の色に染まるようなので、いろいろ試してみようと

思います。

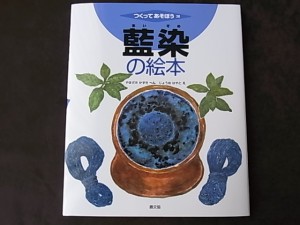

参考資料として、山崎和樹先生の「藍染の絵本」(発行:農文協)も

合わせて購入しました。

子ども向けに作られた本なので、初心者の私にはとてもわかりやすいです。

この本で、生藍染めはスピード第一ということがわかりました。

きれいな色に染めるためには手早く作業して、布を風に当て(酸化させる)

葉に含まれるインドキシルを青色素のインディゴに変化させなければなら

ないのです。

基本のんびり屋の私は少々不安が…段取り、下準備をしっかりしなければ!

藍 花芽が出る

生藍染めにチャレンジするべく育てている藍が、まだ1本ですが

花芽が出ました。

丈が60cm位になり花芽が出だしたところが、生藍染めにする適期と

聞きましたので、いよいよのようです。

しかし花芽が出たプランターのものは、いまひとつ葉が小さいので、

育ちが順調なプランターの花芽を待つつもりです。

再びの猛暑は水気を好む藍には過酷なようで、水やりを朝夕2回に

しています。

根腐れしなければいいのですが。

藍 vs アブラムシ

順調に育っている藍ですが、このところの猛暑で少々疲れて

いるようです。

直射日光が差さない場所に移動し、せっせと水やりをしています。

しかしついに「アブラムシ」の襲来が…葉裏にびっしりついていたのです。

アブラムシがつきやすいと知ってはいたのですが、まさに猛暑で

弱り目にたたり目ということでしょうか。

早速薬を蒔いて、大事には至りませんでした。

成長著しいので今後は水ばかりでなく、肥料もこまめに与えようと

思います。

藍 大きくなりました

ブランターに定植した藍が、かなり大きくなってきました。

上から見て、直径が60cmくらいまでになるそうです。

高さが60cmほどになり、花芽が出る前が生藍染めの適期なので、

来月には可能かもしれません。

スカーフとか、エコバッグのような小物を染めたいと思っている

ので、そろそろそういう物も捜し始めようと思います。

画題 ギボウシ

初めて行った花屋さんで、購入してみました。

ギボウシ(ユリ科)です。

実はこれは蕾で、開花すると分解していきます。

名前の由来は、柱頭についている宝珠に似ているから“擬宝珠”なのだ

そうです。

ではどの部分が似ているのか、葉の本来の姿は、格は…などなど

奥が深い植物だと分かりまして、入手できた偶然に感謝です。

トクサの苗

トクサの地植えを考えまして、新しく苗を購入しました。

近隣の園芸店で入手が出来なかったので、思い切ってネットで注文して

みました。

購入したのは「日本花卉ガーデンセンター」 です。

実物を見ないで購入するのは心配があったのですが、苗の大きさと値頃感、

HPの印象から決めました。

結果的に大変育ちのよい立派な苗が送られてきて、大満足です。

トクサを育ててみたいが入手が出来ない、というご相談もよく受けます。

抵抗感がなければ、ネット購入もオススメできそうです。