カテゴリー別アーカイブ: 生徒さんの作品

骨董店の手法

NHK文化センター柏教室のHさんの作品をご紹介します。

平鉢の欠けの金繕いです。

こちらの器はご友人が骨董店からお求めになったのを依頼されて

金繕いされた物です。

アップの画像を見て頂くと、その形に違和感を覚えられるのでは

ないでしょうか。

そう、通常よく見る欠けとは違う形なのです。

これは骨董店が欠けていた部分にヤスリをかけて窪みを目立たなく

加工してしまっていたことによって生じた形だからです。

確かに形として目立たなくなりますが、素地を守っている釉薬を

削り落としてしまっているので、器としては不完全なものになって

います。

金繕いするにあたってHさんは釉薬だけでなく、形として損なった

部分も補って直されました。

本来の姿に戻すのは意外に大変で苦労されましたが、丁寧に直された

器は喜んでいるのではないでしょうか。

金泥の光沢がひときわ輝いて見えます。

骨董業界では破損がないものを「完品(カンピン)」と呼び、破損

しているものは一段低く見られます。

金繕い(金継ぎ)の流行で破損しているものを敢えてお求めになる方も

多くなりましたが、かつては隠すように展示されていました。

それが故に小手先の加工で販売されたのだと思いますが、金繕い

(金継ぎ)が流行しているからこそ、手を加えずに販売して頂けたらと

願って止みません。

それらしい形

NHK文化センター千葉教室の方の作品をご紹介致します。

お猪口の欠けです。

ざっくりとした釉薬に金泥が映えて美しい仕上げになりました。

欠けの金繕いの場合、欠損を埋めていって最後に欠けの形に絞り

込むように削っていきます。

その際、皆様悩まれるのが「どこまで削るのか?」ということだと

思います。

回答としては「欠けの形通りに」となるのですが、意外にこれが

難しいのです。

「削るのが怖い」というお話はよく聞きますが、これは失敗を

恐るあまりの感情だと思います。

これを緩和するには金繕いを開始する前に破損した状態を画像に

撮っておくのが堅実な方法だと思います。

それがない場合は感覚を頼りに削っていくしかないのですが、根拠は

経験になるかと思います。

どなたでも欠けた形の記憶があると思います。

それを辿って探りながら削るのが最善の方法かと考えています。

月と水面

金繕いの教室で金箔貼りの練習としてハマグリに金箔を

貼って頂くカリキュラムを用意しています。

金箔貼りからステップアップして貝絵として絵を描かれる方は

少なくありません。

産経学園ユーカリが丘教室のTさんもその一人です。

表の傷を月と水面に見立てたセンスも素晴らしいのですが、燻銀箔を

駆使して描かれた月と水面の絵も独創的で大変素晴らしい作品です。

次回作もすでに検討されているので、楽しみに完成を待っている

ところです。

貝絵専門の教室ではありませんが、画題の選び方から構成の仕方など

完成までの講習も行っています。

絵心がないと敬遠されず、新しい扉を開くつもりでチャレンジして

頂ければ嬉しいです。

真似る

NHK文化センターさいたまアリーナ教室のIさんの作品を

ご紹介致します。

小皿の欠けです。

小皿の縁が小さく欠けていたのを埋められて、仕上げは新うるしの

色漆で行った好例です。

ちょうどお皿の縁廻りに水玉の柄が入っていたので、それに似た

形、色で仕上げられました。

少々色の違いはありますが、違和感がないのがご覧頂けると思います。

ご存知のように金相場が上がり続けていることで、金繕いで使用する

金泥の価格も大幅に上がっています。

そこで色漆での仕上げを行う需要が高まっています。

しかしこれは一見簡単なようで難しいのです。

金属粉のように欠損を埋めた最後に色漆を使えばいいのではないの

です。

あらかじめ作業する内容が決まっておりますので、チャレンジする

前にご相談ください。

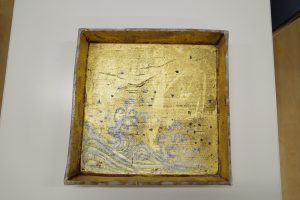

角鉢の割れ

産経学園ユーカリが丘校のSさんの作品をご紹介致します。

作家物の大きな角鉢の割れです。

30cm角くらいの大きな角鉢です。

立ち上がりの1辺の一部が割れていました。

立ち上がりがある四角形の器にはありがちなのですが、割れた時に

変形してしまっており、破片がピッタリ収まらなくなっていました。

それを中庸を取る感じで接着し、隙間が出来てしまったところは

埋めて納めて頂きました。

仕上げは元々弁柄色の釉薬に陶芸用の金箔を貼り、ダイナミックな

波濤の絵が描かれていましたので、それと違和感がないように

仕上げて頂きました。

具体的には内側コーナー部分は弁柄漆での仕上げとし、表の割れの

接合線は金泥仕上げとされました。

作家さんオリジナルのダイナミックな絵付けを損なうことなく

仕上げが出来たと思います。

臨機応変に手段を変化させるのも金繕いの醍醐味という好例と

なりました。

染付の復活

藤那海工房 金繕い教室のUさんの作品をご紹介致します。

平鉢の割れの接着です。

かなりダイナミックに割れてしまったのを接着し、金泥で仕上げられて

います。

その結果、ラフな筆致で描かれた花文様が損なわれていました。

それを金泥の上から染付の色に近い色漆で描き出すことによって緩和

しています。

この方法は度々ご紹介していますが、Uさんの作品が秀逸なのが色の

濃淡をつけているところです。

これによってより元の印象に近くなり、割れによる痛々しさが拭われた

と思います。

この技法にチャレンジする方はUさんの作品を参考にして、ご自分の

作品がどのようにしたらより良くなるかをお考え頂けたら嬉しいです。

ツートン

藤那海工房 金繕いクラスのSさんの作品をご紹介します。

小さい破片になった割れの接着です。

マグカップの縁が小さく2つの破片に分かれて割れていました。

これを接着し、破損した部分を埋めた後の仕上げがツートンに

なっています。

下半分の益子調の鉄釉の部分は薫銀泥で仕上げられ、上半分の粉引

のベージュ色の部分は銀泥で仕上げられています。

銀泥がいずれ硫化して淡い金色になったあたりで色止めすると

現状よりさらに馴染むと思います。

Sさんの作品でお分かり頂けたように、一つの破損を全体同じ色で

仕上げなければならないことはありません。

今回のように破損の状態が美しいと言いづらい場合は特に工夫が

あっていいと思います。

仕上げはあくまでも破損部分のお化粧です。

実使用は破損が埋まった段階で問題ないのです。

目立たせてアピールするもよし、目立たなくするのもよし。

自由に発想して下さい。

貝絵 公津の杜教室

金繕い教室のカリキュラムに「ハマグリ貝に金箔を貼る」

というのがあるのですが、そこから発展して貝絵に

チャレンジする方が増えています。

今回はカルチャープラザ公津の杜の生徒さんの作品をご紹介します。

まずは先日まで在籍されていたMZさんの作品。

テーマは波うさぎです。

「波うさぎ」とは古来から親しまれているモチーフで謡曲の「竹生島」

に起源を発します。

琵琶湖を渡る船から見たさざなみが立つ湖面の様子から草原を駆ける

うさぎを連想したというものです。

MZさんはその定番の画題を可愛らしい表現でまとめられています。

もう1点、MOさんの作品は制作されていた秋の季節に合わせて栗が画題

になっています。

元々、絵を描くのがお好きだったので、のびのびと構成されているのが

わかります。

特にイガの表現に工夫されて完成に至りました。

お二人とも画題の選定から黄金分割を使ったレイアウトまで真摯に取り

組んで下さり、初めてにも関わらず大変クオリティーの高い作品が完成した

と思っています。

機会を見てまたチャレンジして頂くと、新しい世界が見えるのではないかと

考えています。

目立たせない

藤那海工房 金繕い教室のSさんの作品をご紹介致します。

マット黒釉の大皿の欠けです。

ざらざらとしたテクスチャーがついた黒釉に馴染ませるように仕上げ

に採用されたのが薫銀泥です。

人工的に銀泥を燻したガンメタリックというか濃いグレーの銀泥です。

これが釉薬に馴染んで一見、どこが欠損したのかわからなくなっています。

この薫銀泥のいいところは蒔いた後に時間が経っても変色がないところ

です。

通常、銀泥というと硫化で変化が現れますが、蒔いた当初からこの濃い

グレーのままを維持します。

最初から狙いの色に出来ることや預かり物で返却後も同じ状態を維持

出来ることから好まれる方が多いものです。

大抵は今回のSさんの作品のように元々の釉薬に馴染ませる方が多いの

ですが、モダンな感じがする色味から敢えて目立たせる使い方も面白い

のではという意見もあり、今後お使いになる方のアイディアを期待して

いるところです。

蒔絵皿揃え

先日に続き、NHK文化センターさいたまアリーナ教室のOさんの

作品をご紹介致します。

こちらは金繕いではなく、完品の取り皿に蒔絵を施されました。

グリーンの単色でシンプルなお皿にOさんご自身がセレクトした文様を

蒔絵されました。

Oさんは和の文様に精通されているので、5点のセレクトも秀逸です。

それを黄金分割でしっかり計算して柄の配置を決めています。

使用したのは金泥、銀泥のみです。

それが複雑に見えるのは柄のセレクトとレイアウトの妙だと考えます。

もし同様にシンプルなお皿をお持ちでしたら、このようなチャレンジを

してみませんか?

全く違う器に蘇るのは一緒でも金繕いと違う醍醐味があると思います。