カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

小さい箔ハサミ

少し前のブログで小さい箔ハサミを購入したと書きました。

購入したままの状態だと使いにくいので、好みの形に削って

みました。

普通サイズの箔ハサミだと、小さい切り箔を扱うには大き過ぎます。

そういう場合に長さ10cm程度の小さい箔ハサミは便利です。

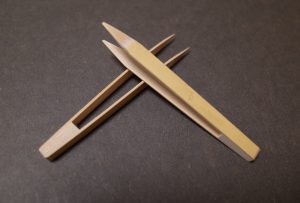

こちらが販売されている状態です。

先端の形の違いをご覧下さい。

ところでNHK文化センター ユーカリが丘教室のTさんがこのサイズの

箔ハサミを自作して下さったので、ご紹介致します。

何と鱒寿司の入れ物の竹を使って作られたのだそうです。

竹を適当な厚みに割くのは難しいですが、有り物を上手く流用するのは

とてもいいアイディアだと思います。

ご本人曰く、O型の作業とおっしゃる先端の形ですが、もう少し紙ヤスリ

で整えられると、さらに使い易いと思います。

拭き漆中の箸

拭き漆で塗り直している箸ですが、既に木部が腐ってしまっており、

結局途中で削り直しています。

画像の右が腐ってしまって、変形している状態。

左が削って形を作り直した状態です。

元々ウレタン塗装がしてあったのですが、これがなくなってしまい、

木部が露わになった結果、腐って変形してしまったのです。

これは箸頭とか天と呼ばれる尾部を洗いカゴで下にしていたからなの

ですが、この話を教室でしたところ、箸頭を下にする派と箸先を下に

する派に分かれることがわかりました。

箸頭を下にする派は口に入れる箸先を洗いカゴの中に入れるのは

衛生面が気になるというのがその理由です。

また箸先を下にする派は口に入れる部分から早く水気を抜きたいと

いうのが理由でした。

試しに検索してみたところ、箸頭を下にする派が多いようでした。

修復という点で分析すると箸頭を下にする派は箸頭が痛みますし、

箸先を下にする派は洗いカゴに箸先がはまって折れることがあります。

何れにしても痛んでいることがわかったら早めに直すのが一番です。

これは陶磁器にも言えることです。

特にひびは大したことがないと思っていても、確実に進行します。

後悔先に立たずです。

決断はお早めに!

水金泥の仕上げ

NHK文化センター千葉教室のNさんの作品をご紹介致します。

水金泥を使って仕上げられました。

水金泥とは金の含有量が60%程度、銀の含有量が40%程度の泥粉を言います。

教室で教材としてお出ししている金泥は97.7%ほどの金含有量なので、色味を

比べると、やや白っぽい感じに見えます。

おとなし目の金なので、染付との相性もいいです。

欠けとひびの直しが器元々の葉の柄と酷似していて、2箇所入っていても

違和感がありません。

同じフリーカップで左のひびが水金泥、右の欠けが金泥で仕上げ

られています。

並べてみると色の違いがよくわかると思います。

どちらも釉薬に合い、綺麗に見えます。

金泥には水金より金の含有量の高い青金(金 75.5%、銀 24.5%)も

あります。

こちらはやや黄色味が強くなってきますので、器の感じに合わせて検討

されることをお勧め致します。

ただ銀の含有量が高い分、後々の硫化が想定されます。

その点を考慮の上、ご決定下さい。

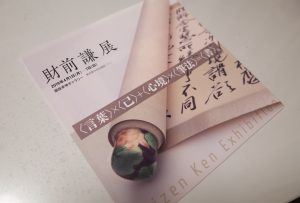

財前謙展

原一菜先生の知人である書家・財前謙先生の個展を拝見して

来ました。

漢字あり、かなあり。

掛け軸あり、屏風あり、巻紙あり。

と様々なスタイルの書が展示されています。

表具に若手の方を起用して、挑戦的な試みもされています。

変態仮名と呼ばれる仮名の連綿とした文字ではなく、現代人が読める

かな書になっています。

しかし何よりお優しい先生のお人柄が偲ばれる文字です。

眺めているだけで幸せな気分になる感じです。

会場には原先生の花生けもあります。

木曜日で花材を交換されるそうなので、水曜日までとそれ以降と

ご覧になるのもいいかと思います。

会場は銀座幸伸ギャラリー。

会期は4月7日日曜日までです。

要注意!ガラスのキズ

昨年末からガラスの修復を行っている方にアクシデントが続き

ました。

直している欠損以外にキズを作ってしまわれたのです。

赤いテープで囲われた中央にキズが見えると思います。

原因は紙ヤスリから出た研磨剤のカスと思われます。

対応策は、

1.紙ヤスリは耐水ペーパーを使い、水に浸してカスを洗い流しながら

使用すること。

2.削りの作業中は削りカスを回収して処分出来る物を下に敷くこと。

例えガラスの直しの作業で紙ヤスリを使っていなくても、下に敷いて

いる物が同じ物ですとカスが残っていてガラスをキズつけます。

漆器の直しも同様なので、習慣つけると良いかと思います。

直していた箇所以外にキズがつくと余分な作業が増えるだけでなく、

ショックも大きいかと思います。

紙ヤスリの使用については細心の注意を払うことをオススメ致します。

アロマライトの金繕い

NHK文化センター柏教室のHさんの作品をご紹介致します。

アロマライトのガラスが割れていたのを、金繕いされました。

加熱されるガラスの場合、耐熱ガラスである可能性が高いです。

耐熱ガラスは含んでいる成分によって、金繕いが難しいことがほとんど

なのですが、Hさんのアロマライトは接着に成功しました。

接合線の破損を金で埋め仕上げられた後、糸を巻いて補強しています。

これはランプの部分にはめることが、接着部分を広げる可能性がある

からです。

補強の糸について色をどうするか悩まれたのですが、結局ガラスの色と

同化するピンクにされました。

これがライトをつけると、ガラスに馴染んでいい感じに見えます。

ガラスであること、加熱される、嵌めるなど色々注意するポイントがある

アロマライトです。

作業を始める前に、ご相談下さい。

レリーフも復元

私自身が金繕いし、先日お返しした煎茶茶碗をご紹介致します。

片手に収まる小さいお茶碗ですが、小さい破片もある割れでした。

工夫したのが表の花形のレリーフです。

盛り上げて花が描かれているのですが、ちょうど割れが入って、複数箇所が

欠損していました。

それを丁寧に復元し、花の部分だけ白金泥(プラチナ)で仕上げてあります。

和洋問わず、形も様々にレリーフのある器は多くあります。

金繕いの際にそれをどこまで再現するかは悩まれるところかと思います。

しかし極力再現を心掛けられますと、格段に完成度は上がります。

返却後、関係者の方々から完成の状態に大変ご満足頂けたとお礼状を

頂戴しました。

このように喜んで頂けると本当に励みになります。

レリーフの再現を疎かにせず、粘って頑張って良かったです。

こちらこそ、ありがとうございました。

江戸屋さんの漆刷毛

漆刷毛や江戸屋さんは以前のブログでご紹介してきました。

今回、江戸屋さんの引き出しに漆刷毛が収められているところを

撮影させて頂けましたので、ご紹介致します。

分、寸の単位で色々なサイズがあります。

江戸屋さんの漆刷毛は「通し」といって、先端から尾部まで毛が

入っています。

この人間の頭髪を使った刷毛は江戸時代に発明された物ですが、人間の

髪の毛がいいと至るまでにどれだけ試行錯誤されたのでしょうか。

ここにも日本人ならではの工夫を感じます。

短面に板が回っているのがお分かりになるかと思います。

これを切り、毛を仕立てる必要があります。

すぐ使える状態にはなっていませんので、ご注意下さい。

革の筆巻き

生徒さんのオリジナル筆巻きご紹介シリーズです。

よみうりカルチャーセンター大宮教室のHさんの持ち物です。

革のハギレを利用したシンプル、簡単な作りになっています。

適当なサイズにカットした革の一部にカッターで切り込みを入れ、

紐を通しただけです。

特に袋状にされたりはしておらず、単純に1枚の革です。

これで筆は落ちないそうなのですが、革の裏側が適度な滑り止めに

なっているのかもしれません。

ご本人の反省点は紐を通す穴を2つ開ければ良かったということです。

というのは現状の1つ穴だと紐の取り回しを考えないと結べなくなって

しまうからです。

今まで拝見した中で最もシンプルな構成の筆巻きです。

縫い物が苦手な方でも簡単に出来るので、参考になさって下さい。

ルーズリーフ マニア

以前のブログでもご紹介していますが、メモ魔を自認する私は

ルーズリーフを愛用しています。

画像の左から金繕いの手順を記録しているもの、各教室の講座内容の記録、

かな書の1字1字について注意事項を記録しているもの、一番右は花活けの

お稽古内容の記録です。

プライベートのものを含めれば、まだまだあります。

こだわりはA5版に統一していることでしょうか。

最近お気に入りなのが、右の2つ。

テフレーヌという商品で、真ん中辺りのリングがない分、中心寄りの記入が

しやすくなっています。

ルーズリーフのいいところは、ページの足し引きが簡単なことにつきます。

見出しで分類も出来ます。

金繕いの教室に通われている方には、レジメとメモが同居するよう工夫されて

いる方がおられます。

A4版のリングファイルにレジメとメモをファイリングされている方、レジメを

縮小コピーしてB5版にし、ルーズリーフでメモを取られている方など。

いずれも1箇所に情報が集約して、とてもいい方法だと思います。

技術は習っても一度で記憶出来るものではありません。

ご自分に向いた探しやすい方法で整理されるのをオススメ致します。