カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

目から鱗の質問1

最近、目から鱗が落ちる質問を受けたので、ご紹介したいと思います。

いずれも金繕いに詳しくはない方からの質問です。

まず受けたのが「漆が塗料として使われるのは理解出来るが、接着剤、

充填剤として使われるのは理解出来ない。」というものです。

当たり前のように思っていたので、この質問を受けてびっくりしてしまった

のですが、現代の物は塗料は塗料ですし、接着剤は接着のみ、充填剤の

パテはパテとしか使われません。

1つの物が別の用途に変化するというのは、確かにないのです。

お答えしたのは「接着剤、充填剤として使う場合は、何らか別のものを

混ぜて使います。」だったのですが、さらに困惑した顔をされてしまいました。

そうです。

例え別の物を混合するとしても、現代のものではそのようなものはないからです。

本漆の説明をする時に「史上最強の塗料」とお話しますが、単純に質が強いと

いうだけでなく、変幻自在というところにもあるかもしれません。

化学的なものが一切ない縄文時代から日本人は漆を活用してきました。

何千年と時間をかけて有効な方法を見出してきたことを思うと、感慨深いものが

あります。

琉球漆器の直し

琉球漆器は「堆錦」(ついきん)と呼ばれる盛り上がった意匠が

特徴的です。

この盛り上がり部分は漆と顔料を混ぜ合わせ、硬い粘土状にして

から伸ばし、漆器本体に接着します。

しかし本州の気候に合わないところがあるのか、ごっそり剥離する

場合があります。

剥離してしまった部分をどうしたいのか、お考えによって修復の

仕方が変わります。

まずは手をつけない状態で教室にお持ち下さい。

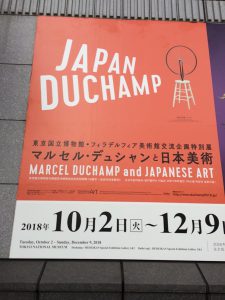

マルセル・デュシャンと日本美術展

原一菜先生お勧めの「マルセル・デュシャンと日本美術」展を見てきました。

マルセル・デュシャン(1887-1968)は伝統的な西洋芸術の価値観を大きく

揺るがし、20世紀の美術に衝撃的な影響を与えた作家です。

あいにく作家の認識がなかったのですが、「自転車の車輪」「泉」といった

代表作は記憶にありました。

これら「レディーメイド」と呼ばれる大量生産の工業製品を使った作品の前は

油彩で印象派やキュビズムの絵を描いていました。

その後、チェスのプレイヤーと「ローズ・セラヴィ」という女装家の2つの顔を

持って、画像や広告の作品を発表します。

そして最後は「遺作」と題された扉の覗き穴からのぞくジオラマの作品に

終着します。

レディーメイドの作品など、現在の前衛芸術に見慣れた私達には珍しくない

かと思います。

マルセル・デュシャンの素晴らしいのは、100年前、まだ日本が大正時代

だった頃にこれをやってのけたことです。

「芸術」ではないような作品をつくることができようか

美術は見るんじゃない。考えるんだ。

という言葉が紹介されていますが、デュシャンは考える人だったのだと思います。

工業の始まりで建築、音楽、美術は変化を余儀なくされます。

キュビズムの次に美術はどこへ行くのか、その先鞭を切ったのがデュシャン

だったと解釈しました。

時代が生んだ寵児。天才です。

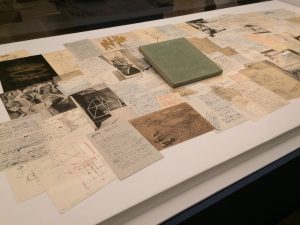

まるでレオナルド・ダビンチのスケッチを見るような展示がありました。

同じ上野公園内で開かれているフェルメール展とは対極かもしれません。

ちょっと刺激を受けてみたい方はお薦め致します。

東京国立博物館で12月9日まで。

デュシャンの観点に合わせた日本美術の他、本館にも優品が展示されています。

実は難しい

セブンカルチャークラブ 成田教室のGさんの作品をご紹介致します。

小さな欠けを金繕いされました。

大きさが小さいと心理的な負担は少ないせいか、簡単と思われる方が

多いです。

しかし小さい面積を均一に仕上げるのは、意外に難しいのです。

その点Gさんの作品は金の光沢が素晴らしいことでお分かりになるように、

金蒔きのタイミングがとてもいいのです。

このことは地塗りが良くなければ出来ません。

根強くあるのが弁柄の厚塗り信仰です。

たっぷり弁柄が塗ってあると金の定着が良いをお考えの方がおられます。

しかしこれは全く逆の結果を迎えます。

ザラザラと光沢がなく、全体が何となく弁柄色になるだけです。

もちろんゴミが入ったということではありません。

まずは薄く均一に塗れるようになる。

これが成功の秘訣です。

カトラリーの木地

昔から何かと木地を購入していたのですが、探し物をしていたら

コーヒースプーンの木地が出てきました。

ご覧頂けるようにスプーンの尾部に矢印のような続きがあります。

実はお箸を含めてカトラリー類の木地はこのように刺して固定出来る

部分がついています。

全体が塗り上がった後に切り離して、部分的に塗り足すのです。

お箸の色を変えたりしているのは、塗り足し時に行っている訳です。

新品の制作の場合にはこの部分があるおかげで、全体が塗りやすくなって

いるのですが、完成品の塗り直しでは同じようには出来ません。

どのように塗り直すかにもよりますが、何らか工夫が必要になってくる

のがお分かり頂けると思います。

金箔の保管方法

昨日、貝合せの講座の事を書いた続きで、金箔の保管について

ご説明したいと思います。

金箔を綺麗に貼るには金箔が平滑であることが必須条件になるので、

どなたも平滑に保つことには気を配られると思います。

これは厚手のボール紙などに挟んでおけば問題ありませんが、実は

長期に保管して置く時に気をつけなければならないのが湿気なのです。

湿気が入ると、金箔は箔合紙に密着してしまいます。

剥がす方法はあるのですが、手間がかかります。

本格的に保存するには箔用の桐箱があります。

私はこちらに購入した状態のストック分を保管しています。

ただ桐箱はそれなりの値段がしますし、量があまりなければ大袈裟過ぎます。

そこで私が小分けして保管しているのは、食品保管袋のジップロックです。

厚み1.5mmほどのイラストレーションボードに挟んだ状態で入れています。

しっかり封をしておけば、ある程度の湿気も防げます。

さらに除湿剤を入れると良いのかもしれません。

量がある方はプラスチック製の折り紙入れなども流用可能です。

ちなみに金箔は長期保存しても変化しません。

稀に少量含む銀、銅部分が変色する場合がありますが、品質に問題が

起きてはいません。

リバティープリントの筆入れ

それぞれの方の工夫が楽しい筆入れのご紹介です。

今回はよみうりカルチャーセンター大宮教室のSさんのお作りに

なったものです。

生地はリバティープリントのラミネートのものです。

こちらはユザワヤなどで筆入れを作るには十分なサイズの端切れが

販売されています。

あとは縁を始末するバイヤステープがあれば準備完了です。

お手製の筆入れの良いところは、自分が入れたいもののサイズを測って

ちょうどいい大きさに作れるところです。

中の画像にあるようにフラップをつけて、穂先を保護出来るように

Sさんは工夫されています。

持ち運びの際には、縁につけた紐で巻いて止めます。

リバティープリントは華やかで、作業するテンションが上がりそうです。

さらにラミネート加工で耐水性と汚れが拭えるところもメリットではない

でしょうか。

10月から金繕いを始められた方は、道具をどんな形でまとめようか

考えておられる頃だと思います。

是非参考になさって下さい。

トクサ 鉢に植えました

先般、ピラティスのMidori先生に頂いたトクサの苗が落ち着いた

ようなので、鉢に植えました。

昨日は夏のような30度超えの気温になりましたが、今週末には上着が

必要な気温になるようなので、いいタイミングかと思いました。

教わった通り、きちんと培養土に黒土を混ぜました。

鉢の底には深めの皿が敷いてあり、少々浅いですが水が溜まって「腰水」

状態になります。

元々我が家にあった苗も復活してくれるといいのですが。

拭き漆大会 第2回目

先月から行っている、よみうりカルチャーセンター大宮教室での

拭き漆大会の第2回目です。

参加されたSさんの作品を撮影させて頂きました。

ケヤキの茶托です。

無塗装だったもので水シミが出来ているものすらあったのですが、

見事拭き漆で蘇りました。

2回目ではありますが色味が気に入られたので、これで終了とされる

そうです。

Sさんはこの他、日常で使っているものも拭き漆されたのですが、こちらも

漆の色が入っただけで高級感が増していました。

そんな風に漆に親しんで頂ければ大会の目標は達せられたと思っています。

ちなみにマンゴー(ウルシ科)ですらカブレるSさんを含めて、参加した方は

全員かぶれていません。

日常生活を送っている方に「漆はかぶれるもの」であってはならないと考えて

います。

トクサ復活法

今年の夏の異例の暑さでトクサの元気がないという方が多いのでは

ないでしょうか?

敬愛するピラティスのMidori先生は園芸もお好きということで、トクサの

復活方法を教えて下さいました。

地植えでも鉢植えでも一度土から掘り上げます。

土が散ってしまわないようにポリポットなどに入れます。

バケツにポリポットが浸るくらいの水を入れて、苗を浸します。

画像にある苗はMidori先生のご自宅庭に植えられていたものですが、栄養が

少なかったのか細い芽がたくさん出ていました。

それが掘り上げて水に浸したところ、新芽は立派な太さのものが出ています。

もう少し根が育ったところで鉢植えする予定ですが、土は培養土に黒土を

足すと良いそうです。

黒土は水を保持しますので、水が大好きなトクサには良い環境になるの

です。

もちろん私が失敗した「ベランダ用の土」(ココナッツファイバー含む)は

論外です。

もし全然新芽が出ないなどとお悩みの方は、この方法で根を育てるのが良い

のではないかと思います。

根がダメになっていなければ復活するそうです。

復活したら寒くならないうちに土に植え、水やりを怠らないようにすれば

大丈夫です。