カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

メンディングテープは使えない

以前のブログにも書いていますが、メンディングテープは金繕いには

適さないテープです。

パッケージには

貼るとテープが見えなくなる

テープの上から文字が書ける

コピーをとっても影が出ない

とあります。

用途を見ると

図面の補修・補強、切り貼り修正、エッジの補強に

グラフ・資料のコピー、第二原図のつなぎ合わせに

等々とあります。

つまりメンディングテープは平滑な紙の補修用に作られたテープなのです。

一方陶磁器の修復においてテープは曲面に貼ることになりますが、メンディング

テープは張り感が強いので、馴染みにくいです。

一般的に価格の影響かメンディングテープは、セロハンテープの高級バージョン

というイメージがあるようです。

しかし金繕いには適しませんので、お持ちになるならセロハンテープで

お願いします。

チューブ入れ

漆のチューブは立てて保管する方が良いのですが、数が増えてくると

入れ物を考えなければならないと思います。

藤那海工房 木曜クラスのTさんが素敵な入れ物に入れておられたので、

ご紹介致します。

Tさんは漆器の修復を始められたので、必然的に色数が増えました。

この箱は紅茶の箱だったそうで、仕切りはご自分で作られました。

高さが丁度いいのですが、木製なので高級な画材のようです。

口金や蓋の内部についた新うるしを拭ってから保管するのをお勧めして

いますが、拭わずにチューブを横倒しにすると新うるしが固まって蓋が

開かなくなります。

さらに溢れ出たのをそのままにしていると、しっかり閉まっていないので

中身がどんどん硬化していきます。

溢れ出た新うるしの処置の仕方は教室でご説明致しますので、ご質問下さい。

何より口金、蓋を綺麗に拭って、立てて保管するのが一番です。

Tさんのように使う時に選びやすく、仕舞っても美しい入れ物を探してみて

下さい。

ひびの器 洗浄のタイミング

金繕いを始める際、直したい器は綺麗に洗って頂くのをお勧めしています。

この内、ひびの入った器は特に注意が必要です。

狭い隙間に入った水分は抜けにくいので、金繕いする1週間前には洗っておく

必要があります。

最近ひび止めをしたにも関わらず、後でひびが進行してしまう原理もわかって

きました。

その一因に直前の洗浄があると言えます。

気がついたら教室の日が迫っていたというのはよくある話ですが、せっかく

完成したと思っていた器の破損が再び進行していたというのは悲し過ぎます。

適切な時期に洗浄し、油分をつけないように保管して下さい。

大宮教室 拭き漆大会

よみうりカルチャー大宮教室で本漆による拭き漆を行って頂きました。

今回使用の漆はウルシオールを含む本当の漆なので、かぶれ対策について

きちんとご理解頂いた上で作業して頂きました。

画像の方々がエプロン、アームカバー、手袋着用なのは、その為です。

材料にされたのは各々がなさりたいものをお持ち頂きましたので、茶托あり、

板材あり、カトラリーありと様々です。

(こちらからお仕着せの材料はご提供しませんでした。)

たまたま大宮教室は拭き漆大会が行える条件が揃い、なさりたい方もおられ

ましたので決行出来ました。

それぞれの教室で条件が違いますので、ご希望がありましたら、教室の皆様と

ご相談させて下さい。

筆洗いは徹底的に

このところ筆の洗い方が足りない方が多くみられましたので、改めて

ご説明致します。

下地用でも仕上げ用でも筆は薄め液の中で泳がせるようにすすいだ後、

中性洗剤で洗います。

この時、穂先を爪先でほぐすようにして、洗剤をしっかり穂先の内部まで

入るようにします。

穂先の根元を爪で揉むのも効果があります。

もし筆を長い時間使ったようでしたら、薄め液の中に15分は浸けておいた

方がいいと思います。

穂先が乾燥した後、カチカチに固まっていたり、穂先の中から落ちきれて

いない新うるしが出てきたりしたら、洗いが足りない証拠です。

新うるしの含みが少なく長い距離が描けないのも、穂先がしっかり洗えて

いないからです。

穂先が割れて綺麗な1本の線が描けないこともあります。

道具の始末が悪いことで作業が滞るのは、本当に勿体ないことだと思います。

ご面倒でも1回1回の洗いを丁寧に行って下さい。

上手く作業が出来ない思いをするのは、次に筆を使う時のご自身です。

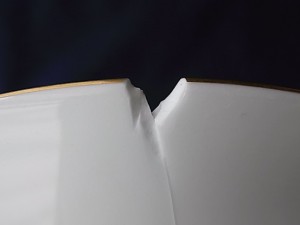

黒楽茶碗のひび

黒楽茶碗にたくさんヒビが入ってしまったものの金繕いを

ご依頼頂きました。

こちらも本漆で修復し、ヒビがわからないように仕上げています。

縁から高台にかけて1.5〜2cm間隔で20本弱のヒビが入っていました。

おそらく画像では全くわからないと思います。

このヒビにしっかり黒漆を染み込ませて、止めています。

一部縁に近いところに、ごく小さな欠けがあったので埋めてありますが、

こちらもわからなくなっています。

このような方法を取れたのは、事前に下準備をして過剰に黒漆が素地に

染み込まないようにしているからです。

下準備がなく黒漆を染み込ませると、柔らかく隙間のある素地が漆を

含んでしまい、数ヶ月乾燥しない状態になる可能性があります。

器の釉薬に馴染ませて修復する方法を「総体漆繕い」と言いますが、

過去にたくさん名品があります。

静嘉堂文庫の茶入れ「付藻茄子」「松本茄子」は、その代表例でしょう。

このところ金繕いのご依頼を受けた器をご紹介していますが、HP上では

ご依頼を受けていないとしています。

基本的に私が直接存じ上げている方か、間に紹介者がいらっしゃる場合は

金繕いをお受けしております。

カッターの持ち方

最近気がついたのですが、カッターを鉛筆持ちしている方が

意外に多いのです。

鉛筆持ちしていると作業上に問題が出ます。

それは手首の動き方が制限されてしまうことに原因があります。

作業する時のお勧めの持ち方は、上から握り込む方法です。

画像でわかりにくいようでしたら教室で実演しますので、ご質問

下さい。

カッターの動かし方がわからないとか、引き切りが出来ないという

ようなお悩みをお持ちの方は、カッターの持ち方に原因がある

かもしれません。

カッターに限らず、道具の持ち方は作業の効率に影響します。

実演の際には作業している部分だけではなく、道具の持ち方から

どのくらいの力を入れているかまで見て頂くのがよろしいかと

思います。

着彩する2

昨日に引き続き、仕上げに着彩した作品をご紹介致します。

NHK文化センター柏教室のTさんの作品です。

花の柄が入ったお茶碗です。

ちょうど花の部分にひびが入っており、痛々しい感じになっていました。

そこを色漆で着彩して緩和しています。

表の柄も細線を描いたり、淡く着彩しています。

昨日の作品同様、下に金泥があることで品良く色が見えます。

ちょっとしたコツがありますので、なさりたい方は教室でご質問

下さい。

ゴジラの香炉 漆繕い

プロレスラーの藤原喜明さんを、ご存じの方は多いと思います。

雑誌「盆栽世界」を購入して下さった方は、連載ページを見て

頂くと氏の多彩な一面をご覧頂けると思います。

藤原さんの才能の一つが陶芸です。

趣味の域を超えてプロの域に達しておられます。

作られた作品の一つが今回ご依頼頂いた「ゴジラの香炉」です。

頭の部分が別パーツになっており、そこを外してお香を中にセットします。

頭部を戻すと口からお香の煙が立ち上るという仕組みになっています。

焼締の肌がゴジラの感じを出しているだけでなく、背中のヒレの数、形

まで忠実に作られた藤原さんのこだわりが凝縮された一品です。

その大切な品の尻尾の先が割れてしまっていました。

ご依頼は金・銀などで化粧せず、なるべく目立たせないことと

いうものでした。

そこで本漆で接着し、漆繕いで完成させることにしました。

以下の画像は完成したところです。

わかって見なければ気がつかないようにはなったかなと思って

納品したのですが、藤原さんからも「本当にわからないね。素晴らしい。」

とのコメントを頂き、安堵したところです。

ゴジラも尻尾の先を取り戻して威厳が回復したようです。

今回の工夫ポイントは、接着の際のゴジラの姿勢です。

尻尾の接着部が水平になるように固定して固化させました。

また焼締の肌に馴染むようにカッター以外の道具を使って削りの

作業を行ったのも、ご希望の仕上がり感に貢献したと思います。

先般の鹿児島睦さんの板皿の金繕いのブログでも書きましたが、

ご要望に応じて手段は選択しています。

器によって最も良い手段を考え、教室でもお話ししていきたいと

思っております。

穂先を整える

本漆にしても新うるしにしても、筆は中性洗剤(台所洗剤)で

洗うことをお勧めしています。

洗った後はどのように処理されているでしょうか?

濡れているうちにキャップに入れないと、毛がキャップの中で逆立って

しまいます。

しかしキャップに入れる前に大事なことがあります。

穂先を整えることです。

軸に近い腹とか腰と言われる胴の部分をしっかり指先でまとめて

膨らまないように締めます。

さらに命毛と言われる先端部分は、軸と芯が通るように位置を決めます。

ほんの数秒で出来る作業ですが、これを怠ると穂先は膨らんで広がり

ますし、穂先は自分の意思とは違うところに線を描きます。

太い線しか描けませんという方は、もしかするとこの手入れが足りない

のかもしれません。

いい仕上げは、道具の手入れから。

ちょっと気にして試してみて下さい。