カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

真綿の限界

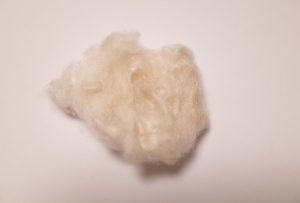

真綿はどこまで使えるのかとご質問がありましたので、ご説明

したいと思います。

出来れば「ちょっと色がついてしまった」というくらいで、ぬるま湯の

中でほぐすように洗い、そのまま乾燥させれば復活します。

上の画像のようにコテコテに固まったフェルトみたいになってしまうと、

洗っても変化がありません。

処分して新しい物に変えるのをお勧めします。

また購入先ですが、布団店やユザワヤなどで取り扱っている物の場合、

かなりの量が入っていて持て余すと思います。

何人かで購入して分けるのが良いかと思います。

あとは漆芸材料店で販売のものは少量になっていますので、こちらを

探されるのもいいかもしれません。

(私の講座を受講の方には、適当な量で販売しています)

割れ寸前からの復活

NHK文化センター ユーカリが丘教室のFさんの作品を

ご紹介致します。

全長50cmほどの大型の花器のひびでした。

金繕い完了後からは想像出来ませんが、かなり深刻なひびで、

割れる寸前だったのです。

しっかり養生を行い、綺麗にひびが止まりました。

Fさんご本人は仕上げの線をもう少し細くしたかったそうなのですが、

花器の大きさからすると、これくらいの堂々とした線の方が合うと

思います。

花器自体のダイナミックさに仕上げの良さが加わって、とても格好

いい金繕いになりました。

深刻なひびの場合、よく質問があるのが、割ってしまった方がいい

のではないかということです。

しかしどんなに深刻なひびでも割ることはありません。

というのは割れの接着の方がズレが出る可能性があるので、割らずに

養生をしっかり行うことでぴったり合わせます。

この際の養生の仕方や、合わせ方については、器それぞれで違いが

ありますので教室でご確認下さい。

入れてはいけない

ひび・ニュウの直しで、手順の間違いが続きました。

本透明漆を薄め液で薄めて作業しますが、これを水で薄めてしまう

方があったのです。

当然ですが、水と本透明漆は混ざりません。

「そんなことがあるはずがない。」と思った方がおられると思い

ますが、毎年数人はいらっしゃいます。

原因は薄めるといえば水という固定概念によるものだと考えています。

対策は作業前に手順をノートなりレジメで確認して頂くことに尽きると

思います。

日常行っていることと同じように手順を覚えてしまわない限り、何らかの

思い込みによる間違いがつきまとうものです。

誰しも記憶が正確とは限りません。

ご面倒でも手順を確認してから、作業を始めて下さるようお願いします。

筆が短くなる?

新うるしの含みが悪く、長い線が描けないとご相談を

受けました。

原因は穂先の根元に新うるしの塊が出来てしまったことでした。

その結果、新うるしを含む穂先が短くなってしまったのです。

これは洗い方が足りないことに理由があります。

使用後、薄め液で洗浄し、穂先の中まで中性洗剤を含ませて洗わないと

このような状態になります。

但し筆を購入し直す必要はありません。

洗い用の薄め液に15分以上浸し、中性洗剤でしっかり洗い直せば

塊はなくなります。

もし穂先が広がってしまうようならお湯の中で泳がすようにすすぎ、

整えれば復活します。

出来れば毎回の使用時の洗浄で問題ないようにするのが得策です。

道具のコンディションが悪いばかりに、いい仕上げが出来ないのは

残念過ぎます。

接着は一度に

港北カルチャーセンターで「のりうるし」のカリキュラムを

行いました。

のりうるしは、米糊と漆を混合することによって漆のみの

接着より10倍強度が出るものです。

ですのでバラバラに割れたとか、機能がある器の接着に

お勧めしています。

上の画像のお茶碗は13パーツに割れてしまっていました。

かなり小さいパーツもありますが、一気に接着をしています。

まず事前に組み立てのシュミレーションを行い、手際よく接着

出来るようにナンバリングしています。

また仮止めの方法にもテクニックがあります。

バラバラに割れた器の接着の場合、よく質問があるのが、少し

ずつ接着を進めていくのかということです。

上の画像でお分かり頂けると思いますが、一度に組み立てを

行います。

少しずつ組み立てていくと角度や接合の仕方にズレが生じて、

全部が組み立てられた時に必ず辻褄が合わないところが出る

はずです。

その結果は仕上げで回収しなければならなくなりますので、

美しい仕上げは望めないということになります。

画像の中に赤い線が見えると思います。

実はこのお茶碗、もう少しで完成になるところ、飼われている

猫に割られてしまったそうです。

でものりうるしのパワーで接着出来ました。

「猫にやられてしまった!」というお話は、教室でよくお聞き

します。

どうぞご注意を!

トクサ根付く

先日植え替えしたトクサから新芽が出て、根が落ち着いたと

安心しました。

トクサは水やりさえ怠らなければ虫もつきませんし、育てやすい

植物です。

ただ苗を入手した方は、梅雨明けまでに植えた方がいいと思います。

盛夏の植え替えは、トクサにとってさすがに厳しいようです。

よく質問があるのが、新芽で細いものでも育っていく過程で

太くなるのかということです。

残念ながら細い芽が肥えることはありません。

ですので私は姫トクサのような細い芽は剪定してしまいます。

また枝分かれするように脇芽が出る場合がありますが、これも

細くしかならないので、カットします。

枝分かれする原因はトクサが傷ついたことによるもので、これからの

台風の季節で生じることが良くあります。

根強く質問があるのが、トクサは乾いたまま使ってもいいのかという

ことです。

トクサは必ず水に20〜30分浸して柔らかくしてから使います。

乾燥したまま使うと粉砕しますし、目詰まりもします。

道具は適切な方法で使った方が効果があります。

どうぞ正しい使い方でなさって下さい。

穂先が痩せる

このところ下地塗り用の筆の毛が少なくなって、使いにくく

なってしまったという方が多くなっています。

原因は洗い方にあります。

穂先を押し当てて洗うと、金具で毛を切ってしまいます。

その結果、穂先がどんどん痩せていってしまうのです。

正しい洗い方は上の画像のように、穂先はまっすぐにしたまま爪で

穂先をほぐしながら、中まで中性洗剤を入れ込むようにすることです。

洗剤で洗って水で流すを2回ほど繰り返せば、あとはキャップをして

片付けるだけです。

誤った洗い方は子供の頃から水彩絵の具の筆で行っていたことだと

思います。

なかなか習慣は変えられないとは思いますが、下地を塗る筆で洗い方を

身につけておけば、仕上げ用の筆も長く使えるようになります。

最初は面倒に思われるかもしれませんが、慣れてしまえば何ということ

もないと思います。

お教していることには、意味があります。

これを機会に正しい洗い方を身につけられては、いかがでしょう?

トクサ どこで磨く?

トクサのどの部分を使って磨くのですか?という質問を

受けました。

この質問を受けて、自分の中で当たり前になっていて、

きちんとご説明していなかったのではないかという

ことに気がつきました。

では3択です。

正解は B の筒状の部分の表面です。

ここにはガラスと同じケイ酸が蓄積されています。

ケイ酸は釉薬とも同様の成分なので、漆類は削れますが、陶磁器は

削れないという理屈になります。

A.切断面 や、C.袴部分にはケイ酸は含まれていません。

凸凹はあるので、それで多少は削れるかもしれませんが、修復部分

を滑らかに整えるのは難しいと思います。

技術をお教えする立場として、慣れてしまってはいけないと反省した

ご質問でした。

粉鎮代用品

金属粉の包みの巻き上がりを抑える道具を粉鎮と言います。

専用のものを入手しなくても、お好みで代用品を見つけて

頂ければと思っています。

画像の右側に写っているのは箸置きです。

磁器製で小ぶりなので丁度良さそうと購入しました。

画像の左側に写っているのはハイドロカルチャー用のガラス玉です。

体験講座で使っているので、ご覧になったことがある方もおられると

思います。

いずれもある程度の重さがありながら高さがないこと、静電気を

帯にくい素材であることが条件になってきます。

カッターなどの道具で代用することもありますが、削りカスなどが

混入してしまう恐れがあるのでお勧め出来ません。

やはり何か専用のものを用意されると良いと思います。

使っていてテンションが上がるようであれば、なお良いですよね。

仕上げにチャレンジしようという方は、是非ご検討下さい。

トクサと大トクサ

初夏の今くらいにトクサの苗が出回ります。

近隣のホームセンターに行きましたら、ビオトープ向けの

植物としてトクサが販売されていました。

ところで間違えてしまいやすいのが、大トクサです。

同じ売り場に、この大トクサも販売されていました。

上の画像と見比べて頂くと、ぱっと見でわかりやすいのが太さです。

大トクサは直径が1cm以上になりますが、トクサは7〜8mmです。

大トクサも使えないことはないのですが、あまり作業がはかどりません。

昨年トクサと思って購入された株が、肥料をやって育てたら今年1cm

超の太さで立派な大トクサになってしまったという方がおられました。

販売店でもわかっていないことがあるくらいなので、致し方ないかも

しれません。

教室では乾燥させたトクサを販売していますが、頻繁な水やりと肥料やり

を経て、乾燥、保管を考えて、割高感は否めません。

出来ればご自身で苗を入手して頂き、育てることをお勧め致します。

当然ですが、無料でたくさん下さいというご依頼はご遠慮下さい。