カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

器との相性

仕上げの感じが器の雰囲気に相性がよい作品をご紹介致します。

まずはNHK文化センター ユーカリが丘教室のMさん。

こちらの器は磁器ではありますが、ゆらぎがあり、絵付けもダイナミックに

入っています。

そこに思い切り良く金泥の仕上げが入っています。

これが器の雰囲気と絵付けととても相性がよいと思います。

もう1点。

港北カルチャーセンターの方の作品です。

こちらは大鉢で器自体の大きさがあること、緻密に入った蛸唐草の

柄があることから、やはりしっかりとした金泥の仕上げの線が

とてもよく映えています。

度々ブログで書いていますが、仕上げの線は細さよりも器との

相性が優先されると考えています。

どんな感じがよいか、ご自身のセンスでお決め下さい。

冷蔵庫で

「目止め」という下準備をお願いしている方々には、困る季節が

やって参りました。

雨が降り続くと問題が生じるので、梅雨の晴れ間を狙うしかない

のですが、そうすると下準備がはかどらなくなってしまいます。

そこで奥の手は、冷蔵庫の中に入れるというものです。

私は水気が切れたところで、ボールにコンパクトにまとめ、

冷蔵庫に入れています。

この時ラップなどしないのが、ポイントです。

冷蔵庫の中にこれだけの大きさのものを入れるのは邪魔になる

とは思いますが、問題を回避しつつ、目止めを急がれる場合には

最適な方法です。

ところで一番上に乗っている包みですが、これは不織布で作られた

「お茶パック」です。

小さな破片は目止め中に紛失しやすいもの。

これに入れておけばなくなさず、目止めが出来ます。

トクサ株入手

ご紹介を頂き、新しいトクサ苗を購入出来ました。

なかなかコンディションがよい苗です。

購入したのは「コーナン市川原木店」です。

店舗にはまだまだ在庫があります。

もし欠品していたとしても取り寄せに応じてくれるそうなので、

購入をご希望の方はお出かけ下さい。

コーナン市川原木店は、広大なDIYのプロショップもあり、金繕いに

使える材料も入手出来そうです。

以前からブログで書いているように、トクサはいくつか種類があり、

大トクサとは判別が難しいところがあります。

園芸店側も詳しくない店舗があり、間違えて購入してしまう方が

おられました。

今回寄せられた情報は実際私が確認していますので、安心して

お求めになれると思います。

注)大変申し訳ありませんが、トクサの苗を私が購入して、教室で

販売というようなことは行っておりません。

原則ご自身でお探しになり、お求め下さい。

謎の破損?

このところご相談が増えているのが、「謎の破損がある」という

ものです。

それは真横に釉薬が薄く削げた破損をおっしゃっています。

上の画像はその謎の破損の金繕いを少々進められたところで、

正体がわかりやすくなっています。

まず気づかれるのが、器の内側に出来た真横に走る破損です。

縁に入っているヒビがわかりにくいことがあるので、この破損

しかわからないと、どのような破損なのかと考えてしまうわけ

です。

実はこれはもう少し衝撃が強かったら横長楕円形に欠けが出来て

いたものなのです。

両サイドが割れに至らなかったので、欠損を免れました。

この状態は「ヒビ」と判定します。

ヒビを止めたあと、表面の欠損に応じて金繕いを進めます。

それぞれの器で下準備なども変わってきますので、まずは教室に

お持ち下さい。

謎のままだと不安になると思いますが、正体がわかれば金繕いの

手順も決まります。

作業としては難しいものではありませんので、ご安心下さい。

追伸

このブログを書いた翌日の教室で、同様の破損が2つもありました。

もしかしたらというものがありましたら、ご相談下さい。

NOA漆について

以前低温低湿でも硬化する漆としてご紹介しましたNOAについて、

もう少し詳しくご説明したいと思います。

NOAには「金継用」として25g/10gの小さいチューブの販売もあります。

量が多いものと比べると割高感は否めないのですが、試してみたいという

方には最適かと思います。

私は大量に漆を使わない方法で修復しているので、小さいチューブの

買い足しで漆の鮮度を維持しようと考えています。

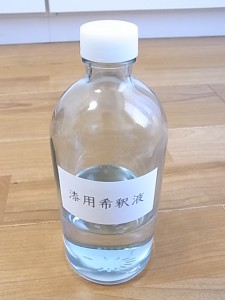

NOAの販売元である佐藤喜代松商店さん取扱いのもので「漆用希釈液」

というものがあります。

NOAは硬化が早い特性があるので、ゆっくり作業したい場合には、この

漆用希釈液が便利です。

特に仕上げをする際にはよいかと思います。

また溶剤特有の臭いがしないので、テレピン油の臭いが苦手というような

方にもよいかと思います。

少々混ざりにくいところがありますので、ヘラでしっかり混練するのが

肝要です。

精製課程の工夫で作られている同じシリーズでMRというものがありますが、

こちらは生漆の品揃えがありません。

金繕いで使われるのであれば、ご紹介したNOAをお勧め致します。

スパーク!

このところ修復のご相談が増えているのが、金彩の焼き切れです。

洋食器に多い縁の金彩ですが、電子レンジにかけてしまうとスパーク

して焼き切れます。

縁全周を点々と焼き切れてしまうので、かなり悲惨な感じになります。

ただキズとしては深刻なものではないので、修復の手間はさほど

かかりません。

また上手に仕上げますと、目立たなくなります。

悲惨な状態に諦めてしまわれるかもしれませんが、心配はいりません

ので、一度教室にお持ちになってご相談下さい。

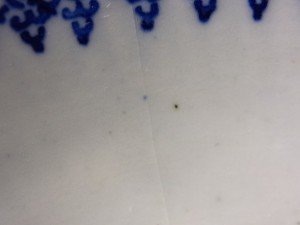

ヒビの見つけ方

ヒビに関してご質問が多いのが、場所がわからなくなったという

ものです。

特に漂白して綺麗になってしまうと、さっぱりわからなくなる

場合があります。

探すにはちょっとしたコツがあります。

上の画像で見られるように、ヒビは釉薬に入った断面が白く光る

場合がほとんどです。

これを光の量が多い自然光が入るところで、器をいろいろな向きに

変えて見つけるのが、一番見つかりやすい方法だと思います。

その他、新うるしならではの方法もありますので、どうしても

見つけられなくなった場合はご相談下さい。

注)水で洗った直後はヒビに水が入って見つけずらい状態になり

ます。器が乾燥した状態でご相談下さい。

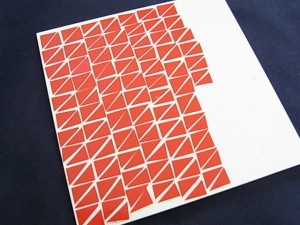

自作のシール

金繕いの講座を受講の方にはおなじみになっている自作の

シールです。

欠損位置を示すのに使っています。

元々の姿は上の画像左に写っている電気工事用の「絶縁テープ」です。

これをハサミで三角形に切って、塩ビ板に貼って準備しています。

画像右に写っているのは軽包装用のバッグシーリングテープです。

スーパーなどで野菜が入ったビニール袋の口を縛るのに使われています。

こちらは絶縁テープより耐水性がありますので、洗ったり漂白しても

しっかりくっついています。

ただ入手経路が限られるのと、硬い質なのでマスキングテープ変わりに

使うのには扱いにくいかもしれません。

ですので100円ショップでも手に入る絶縁テープでも十分かと思います。

最初の画像に見えるように自分で切ったテープを行儀よく貼っています。

一見綺麗に見えるので、市販されているのですか?と聞かれることも

多いのですが、類似したものでも市販されているものはありません。

これをご覧になるだけだと、さぞかし私は几帳面な性格なのだろうと

思われるかもしれませんが、出来るだけ効率よくたくさん貼れるように

しているだけで、性格は反映されてはいないと思います。

受講を始められたばかりの方は、慌てて準備なさる必要はありませんが、

あれば便利なので、覚えておいて頂ければよろしいかと思います。

再トライ中

金繕いのご依頼を頂いて、一番辛いのが「まだ出来ませんか?」と

問われることです。

技術的につまずかない限り、せっせと作業は続けているのですが、

なかなか完成しない様は、他に類を見ない仕事だと思います。

この画像の器も完璧!と思って仕上げをしたところ、かたがたとした

不本意な部分が見えてしまいました。

再度埋め直して、仕上げし直しです。

以前のブログにも書きましたが、仕上げをすると良くない部分が際立って

見えてきます。

そのためある程度よいと思ったところで、試しの意味も含めて仕上げを

お勧めする場合もあります。

その方が作業したりないところが明確になりますので、モチベーションが

上がります。

欠損さえ埋まってしまえば仕上げは簡単と思っていた、とおっしゃった方が

おられましたが、さにあらず。

もし金繕いの依頼を受けて直している器であれば、本当に完成するまで

返却の約束はなさらない方が賢明かと思います。

仕上げてすぐ梱包も出来ませんので、返却日には余裕を持たれることを

オススメ致します。

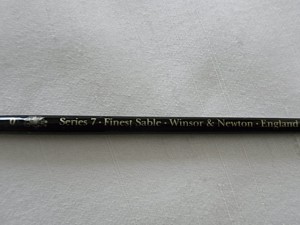

仕上げ用の筆

原一菜(いちな)先生の教室では、教材•道具はお探しになるのも勉強

ということで、ご自身で購入して頂くようになっています。

仕上げ用によい筆というのも教室でご説明しておりますが、このところ

返品•交換した方がよい筆をお求めになってしまっている方が続発

しましたので、私のブログでもご説明したいと思います。

◯WINSOR & NEWTON Series7 (イギリス製)

お勧めしているのが、イギリス•ウィンザー&ニュートン社製

シリーズ7という筆です。

(最初の1本は、太さ0号が適当です。)

ウィンザー&ニュートン社は、1832年創立。

シリーズ7は、1866年ビクトリア女王の命によってつくられました。

以降、英王室御用達となっています。

1本1本職人の手仕事で作られた穂先は、膨らみ部分が大きく、

含みが良いです。

腰が強く、まとまりのある穂先は描画中も乱れにくいです。

原先生は、あまり絵筆になじみがない方でも使いやすい丈夫な

筆であることから、初心者にお勧めされています。

以下に東京都内•横浜駅周辺で取扱いのある規模の大きい画材店

をご紹介致します。

•世界堂 本店(新宿三丁目)

•ウエマツ(渋谷)

•Tools 新宿店•横浜ジョイナス店

•K.Itoya(銀座伊東屋別館)

•レモン画翠(お茶の水)

適当でない筆をお求めになってしまっている原因は、この筆が入手

出来るお店が限定されることにあるかと思います。

(東急ハンズ、Loftなどでは取扱いなし)

特徴は、上の画像にあるようにプラスティックケースに入っている

ことと、黒の木軸ということです。

また取扱いのあるお店でも在庫は多くないので、あらかじめ確認

されてからお出かけになるのがよいと思います。

さらにシリーズ7には、穂先が短い点描用の〈ミニチュア〉という

タイプもありますので、お間違いにならないようにお気をつけ下さい。

そして店頭で見つけたら、教室で説明された良い穂先の見極め方を

思い出して「これ!」という1本をお選び下さい。

※私の教室に来て下さっている方は、私の方で販売させて頂いて

おります。適宜ご依頼下さい。