カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

もみじにチャレンジ

体験講座で桜の花びらを描いて頂いた方には、もみじに

チャレンジして頂いています。

まずはセブンカルチャークラブ成田教室のHさんの作品です。

置き目の練習をしたお皿に、もみじを描き足されました。

数をこなす度にもみじのバランスが良くなっています。

こちらは藤那海工房 木曜日クラスのTさんの作品です。

もみじを部分的にカットしたレイアウトが秀逸です。

黒マットの釉薬に金泥が映えています。

意外に思われるかもしれませんが、もみじは幾何形態です。

それを把握して頂ければ、描いていけると思います。

ただ桜の花びらの7枚分と考えられるので、描くスピードが

必要です。

ですので桜の花びらを描くのに慣れている必要があるのです。

もみじの使い勝手がいいところは、1枚でも様になるところです。

またある程度の大きさがあるので、欠損をカバーするのも色々な

形で出来ます。

桜の花びらのカリキュラムが修了した方は、ぜひチャレンジして

みて下さい。

スポイト瓶 替えゴム

面相筆も

このところ「こんな筆もコリンスキー」だったという情報を

頂いておりますが、面相筆にもコリンスキーがあったという

のを見せて頂きました。

以下に面相筆について榊莫山先生の本から説明を抜粋します。

本来は画筆です。

穂が細く、長いので、細かい描写や人や動物の面相(眉や

鼻、ヒゲなど)を描くのに都合がよいので面相筆と呼ばれて

います。

穂の付け根が二段式になっているのが特徴ですが、これは穂が

細くて持ちにくいので、持ちやすい太さにするためです。

毛の材は剛毛と分類される馬が多いようです。

面相筆というと私は穂の腹の締まりがゆるいのが気になり、

使っていませんでした。

今回ご紹介頂いた筆を実際使わせて頂いたのですが、コリンスキー

ならではの水毛がしっかりあり、なかなかの使い心地です。

小さな仮名文字にもいいようです。

お話を聞いて面白かったのが、コリンスキーの雄と雌では、毛の

堅さに違いがあるということです。

雄の方が雌より堅いそうで、使い心地に違いがあるそうです。

この筆を使わせて頂いて、使えないと思っていた細く長い蒔絵筆に

挑戦してみようかという気になっています。

NOA 錆漆は硬化する

以前のブログで播与漆工さんの「すぐ塗れ〜る」は、佐藤喜代松

商店さんの「MR」という漆ですと書きました。

MRは加熱しない精製方法で酵素を失わせないという本漆です。

MRには他に3シリーズあり、その中の「NOA」というシリーズに

ついて書きたいと思います。

NOAは皮膚科の医師との研究で、たんぱく質を添加することにより

「かぶれにくい漆」を実現しました。

その他に低温低湿でも硬化するという特徴があります。

冬には大変便利な性質なので、私は重宝して使っています。

しかしこのNOAについてネット上で「錆漆は硬化しない」と流布

しているようなので、実験してみました。

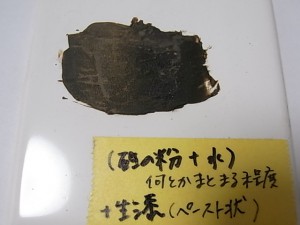

作ったのは2種類の錆漆です。

①(砥の粉10+水4)+NOA生漆4 (重量比)

②(砥の粉+水:何とかまとまる程度)+NOA生漆(ペースト状)

②は本漆の金繕いで説明されていることがある感覚で作るパターン

ですが、①はきちんと計量しています。

作製方法は、①②共以下の手順です。

a.砥の粉と水を先によく練る

b.生漆を少量ずつ、3回程度に分けて混ぜる

c.1mmまでの厚みでつける

結論は「どちらも硬化した」です。

今回自分で実験してみて、ネットの情報が正確ではない場合が

あるということを実感しました。

NOAは、佐藤喜代松商店さんが研究の末、販売されているものです。

それはきちんとデータを公開していることでもお分かり頂けると

思います。

もしネットの硬化しないという情報で使用を躊躇されている方が

おられましたら、安心してお使い頂けるものですとお勧めしたいと

考えています。

注)NOAは「かぶれにくい漆」ではありますが、本漆としての

使用方法を守らなければ、かぶれます。お間違いのないよう。

乾燥トクサの購入先 見つけました

トクサの入手先をご検討の方が多いと思います。

乾燥した状態のトクサを購入出来るところがないから

なのですが、このほど購入先の情報が入りましたので、

ご紹介致します。

以前ブログで未確認ですがとご紹介しました「箕輪漆工」の

トクサは、後日購入して確認したところ、南洋種の大トクサと

わかりました。

大トクサは使えないことはないのですが、トクサに比べると

削りがはかどりません。

しかし今回情報が入ったトクサは、国産種でお勧めできるもの

です。

販売先は「並川平兵衛商店」です。

こちらは刀剣手入れ材料販売のお店です。

10gで600円。だいたい25節くらい入っていました。

これに消費税と宅急便代で、合計 1,728円。

ですのでまとめ買いするか、何人かでシェアするのがよいかと

思います。

ところでNHK文化センター横浜教室の方々から、トクサの苗の

購入先についてご相談を受けておりました。

横浜市内の花屋さんで、安心してお求め頂けるお店がありました

ので、3月の教室でご紹介したいと思います。

少々お待ち下さい。

今回ご紹介しました並川平兵衛商店では、角粉も扱っていますが、

こちらは鹿の角から作られたものではなく、貝殻を主成分とした

軽炭酸カルシュウムと重炭酸カルシュウムを混合したものです。

鹿の角から作られた角粉より使用感が若干落ちます。

お求めの際はその点を踏まえてご購入下さい。

コリンスキーの筆

藤那海工房 金曜日クラスのIさんが、面白い筆を持って

来て下さいました。

極めて細い筆なのですが、ネイルアートのものなのだそうです。

画像の右端に写っていますが、これが「コリンスキー」の毛

なのです。

コリンスキーとは、イタチの仲間のテンの最上級の毛につけられる

名前です。

書家•榊 莫山先生の著書「文房四宝 筆の話」で、

『イタチの仲間の毛は、穂先が鋭い筆になる。シャープな線が

ひけるのである。』

と書かれています。

コリンスキーと言えば、書道はもちろん、金繕いでもお世話になって

いる筆です。

それがネイルアートでも細い線を描くのは、コリンスキーだというのが

ちょっとした驚きでした。

そういえばプラモデル材料店でも最上級といってコリンスキーの筆が

販売されていました。

ナイロンなどの人工毛も、いろいろ工夫されて素晴らしい物が出来て

いますが、やはり最後は獣毛なのですね。

これは以前書いた、蒔絵筆がクマネズミの毛であることに通じると

思いました。

自作の器に加飾する

NHK文化センター柏教室のFさんの作品をご紹介

致します。

実はこのフリーカップは陶芸がご趣味のFさん自作の

品です。

ヘラで削った窪みに、金箔を加飾しました。

こちらが反対側のまだ加飾してない部分です。

黒い釉薬が単調になってしまったので、金箔を入れてみようと

思いつかれたそうです。

陶芸をなさっている方なら、思ったように釉薬の効果が出ず、

物足りない結果になってしまったご経験があるかと思います。

そのような時に貝合わせで行って頂いた応用で金箔を貼り

込むというのは、オススメしたいテクニックです。

Fさんのフリーカップもワンポイントに金箔が入っただけで、

見え方がすっかり変わってしまいました。

Fさんの狙い通りになったのではないでしょうか?

持ち帰り用箱

NHK学園市川オープンスクールのSさんが、塗り立ての漆器の

持ち帰りに素晴らしい箱をお持ちになりました。

春慶塗りの菓子鉢の塗り直しです。

画像で写っていない裏面の塗り立てを行いました。

持ち帰り用に、どこにも触れない箱をご用意下さいとお願い

しておいたら、このような素晴らしい箱をお持ちになりました。

全ての材料をご自宅の中にあった物で工夫された、ご主人の

力作です。

Sさんは前にもご主人作の治具をご紹介させて頂きましたが、

本当に素晴らしい工夫をして下さっています。

この箱もどこにも触れないという条件はもちろんですが、安全に

持ち帰るための工夫がされていて、教室内のみなさまが感嘆しきり

でした。

何より奥様のためにご主人が工夫なさったというのが、気持ちを

暖かくします。

乾燥もこの箱の中でして頂けます。

あとは表面の塗り直しです。

金繕いした器を洗う

講座で「金繕いをした器は洗えるのか?」という質問を

受けました。

金繕いは器を再び使うために直す技法ですから、洗えると

いうのは当然の条件になります。

ご質問の主旨は、「普段行っている食器洗いのように洗える

のか?」ということだと思います。

これに関しての答えは「洗えます」となります。

但し気をつけなければならないことはあります。

新うるしの教室で行っている仕上げの方法は「蒔き放ち」という

方法です。

特に表面をコーディングしていませんので、洗う際には漆器と

思って扱って頂くのがよろしいかと思います。

以下に以前のブログで書いた修復後の器の扱い方を再録

致します。

1.電子レンジで使わないこと…金銀泥がスパークします

2.食器洗浄機で洗わないこと

3.目の洗いスポンジで洗わないこと

4.クレンザーを使用して洗わないこと

5.割れた物を修復している場合には片手で持たず、両手で持つこと

仕上げた部分は、再度仕上げ直すことが可能ですが、せっかく

仕上げた状態を出来るだけ長くよい状態でお使い頂きたいと

思います。

断面のヒビ止め

このところ断面のヒビ止めについて、同じような間違いが

続きましたので、ブログでご紹介致します。

ヒビを伴う接着の場合、ヒビ止めを行って頂きます。

断面に関しては、その状態を拝見してヒビと見なしていい状態

だった場合に、ヒビ止めを行って頂いています。

これが接着には必ず断面のヒビ止めを行うというように記憶して

しまっている方が続きました。

さらにヒビ止めの際に、水を使用する方もありました。

前述しましたように、接着の際に断面のヒビ止めは必須では

ありません。

またヒビ止めに水を使用することはありません。

ご自宅で作業する場合、お手数ですが教室で板書して頂いた

ノートを再確認するようにお願いします。

もし手順が不明なところがあれば急いで作業せず、教室で確認

するまでお待ち下さい。