カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

はさみ

金繕いに使える「はさみ」を紹介して欲しいというリクエストが

ありました。

金繕いに限らず、工芸全般に使えるはさみをご紹介致します。

ARS(アルス)というメーカーの「クラフトチョキ」というものです。

紙ばかりでなく、プラスチックや金属なども切れます。

サクッと切れる感触は、気持ちがよいくらいです。

ブログに載せるに当たってARSのホームページを確認したところ、これは

元々盆栽鋏として開発されたものだということがわかりました。

グリップの形がどこかで見たような気がしていたのですが、花鋏と同じ

だからだったのですね。

私が実際使っているのは、「ロングアーム」というタイプです。

刃とグリップの間の長さが長いのが特徴です。

この長さのおかげで力がなくても切れるというので選んだものですが、一般の

タイプで十分だと思います。

いろいろ切れるDIY用はさみをお探しでしたら、「クラフトチョキ」を検討の

一つに加えてみて下さい。

直描きの魅力

NHK文化センター柏教室のMさんの作品をご紹介致します。

講座のカリキュラムで、蒔絵の練習として行っている「桜の花びら」を

描いたものです。

桜の花びらの形は欠けの形に近似しているので、実際の仕上げに近い

練習となります。

ですので直描きで描いて頂くのですが、直描きの魅力は筆の勢いがそのまま出る

ところです。

Mさんの作品はその魅力がとても良く出ています。

ご本人は塗り残しが出ているのを気にされていましたが、それも味わいに

なっています。

画像でご覧頂けるように、Mさんの作品は漆器になさっています。

練習としてはハードルが高いのですが、朱色の漆器に金泥の色が映えて

綺麗です。

同じ形を何枚かお持ちでしたので、それぞれで絵柄を変えて制作するのも

楽しそうです。

このカリキュラムでは練習する器をご用意頂いています。

陶磁器での制作を想定していますが、Mさんのように漆器にチャレンジしても

構いません。

受講中の方は、事前に心がけて制作する物をお探し下さいますようお願い

致します。

ペンケース

NHK文化センターユーカリが丘教室のSさんの道具入れを

ご紹介致します。

ペンケースを筆類や道具入れにされています。

恐らくデルフォニックスという輸入文房具店のロールペンケースではないかと

思われますが、デザインもオシャレです。

押さえがゴム式で、ピッチがいろいろあるので、様々な太さの道具に

対応してくれます。

また必要な道具が一覧出来るので、作業効率もよいと思います。

そもそも筆巻き式ですと、筆の穂先が痛まないのが最大のメリットです。

道具箱だと穂先を保護するキャップがきちんとついてないと、穂先が潰れます。

そういう意味でペンケースの流用は、とてもいいアイディアだと思いました。

他の道具と別持ちしても苦にならない、忘れ物をしない、という方は、是非

参考になさって下さい。

筆の洗い方 再録

度々新うるしを使った筆の洗い方は、ブログにアップしていますが、

最近受講を始めた方々のために再録致します。

薄め液は、ジャムの瓶などに半量分けます。

これを筆や道具の洗い用とします。

筆はこの中で泳がすように洗います。

瓶の底に押し付けて洗うと、金具に当たって毛が切れてしまい、穂先が

細くなってしまいます。

泳がすように洗っては、ティッシュにオフするを繰り返し、ティッシュに

新うるしの色が着かなくなったら、洗剤で洗います。

洗剤は台所用でも手洗い用でも構いませんが、液体がよいです。

穂先に洗剤を含ませて、穂先をほぐすように爪で中まで洗剤分を

しみ込ませます。

このようにしっかり洗わないと、穂先が新うるしの成分で固まって

しまいます。

また洗うのも薄め液で洗ったあとすぐ行います。

時間が経ってしまうと、固まってしまいます。

洗ったあとは、穂先が湿っているうちにキャップをします。

穂先が乾いてしまって、ふわふわと広がってしまってからキャップを

しますと、毛が入りきりません。

道具の後片付けは面倒なものです。

習慣づけるしかありませんが、筆のコンディションが良ければ、

作業も快適に出来ます。

どうぞ大事にしてあげて下さい。

金の杯

貝合せの金箔貼りの応用で、杯を制作してみました。

これは島台茶碗の金•銀箔の貼り直しと工程的に同一の技術です。

金箔が鮮やかで、男性からも「これはやってみたい」という声が上がります。

但し見た目と違って、意外に手間がかかっています。

チャレンジしたい方は、必ず施してみたい器を教室に持参されて、工程を

確認して下さい。

現在銀箔を貼った杯を制作しています。

完成したらブログにアップします。

お楽しみに!

ブランドのりで

昨年6月のブログで、変わった道具としてでんぷんのりを

ご紹介しました。

その際100円ショップなどのノーブランドのりは、劣化することが

あるので、避けた方がよいと書きました。

劣化の状態としてボソボソとした半固まりの状態になるのを経験して

いたのですが、まったく逆のサラサラとした状態の劣化もあることが

わかりました。

これは一見問題なく使えそうなので使いたくなりますが、期待する

効果が出ません。

あとの工程に差し障りがありますので、使わない方が賢明です。

やはり画像の「ヤマトのり」の他、「フエキのり」など昔からある

ブランドのりをお求め頂くのがよろしいかと思います。

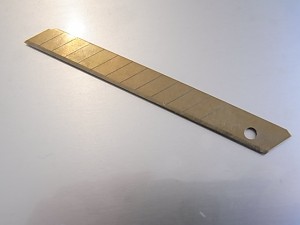

特殊加工刃を使ってみた

カッターの替刃に特殊加工されたものが販売されているので、試して

みました。

こちらは住友3Mの「チタンコート刃」です。

まばゆいばかりのゴールド色です。

こちらはカッター発祥メーカーのOLFA「黒刃」です。

両者とも一般のシルバー色の刃より断面で刃先が鋭角に研磨されています。

これによって切れ味の向上と入り込みの良さが実現されています。

いわゆるデザインナイフのカッター版という感じです。

違いは表面のコーティングのありなしです。

3Mの方はチタンコーティングがされていることで、切れ味が2倍長持ちと

うたっています。

実際使ってみて黒刃は「初期の切れ味向上」としている通り、使い始めの

切れ味はよいのですが、それが持続しません。

「初期」という言い方に偽りなしです。

チタンコート刃は、黒刃に比べて切れ味が確かに持ちます。

ではこれを金繕いに使って問題ないのか、という点です。

まずチタンは高硬度というように「6」あります。

これは陶磁器より高い数値です。

すなわち陶磁器を痛める確率が高いということです。

両方の特徴である鋭角研磨ですが、これも「入り込み」と言っている

ように刃が物の中に入りやすいので、注意が必要となります。

加えて価格ですが、一般の刃に比べて黒刃は約1.5倍、チタンコートは

約4倍します。

私としての結論は、注意してお使いになるなら黒刃ということです。

どうしても女性は力が弱いので、カッターを使うという作業は

難しい場合があります。

そういう時には助けになるかもしれません。

但し前述したように入り込みには要注意です。

陶磁器の質や装飾によっては問題が起きる可能性があります。

使う対象を考えて、お使いになるようお願い致します。

デキャンタの修復

時々ご紹介しております「おむすび まるさんかく」の店主より

修復依頼のありましたデキャンタの作業が完了し、納品して参りました。

こちらはバカラのアンティークだそうで、胴に描かれているスミレの

紋章を持つ方からのオーダー品という逸品です。

わかりにくい画像で申し訳ありませんが、本体の口縁が欠けてしまって

いました。

破片のある部分は接着したのですが、欠損部分も多くあり、それを埋めた

上で洋金箔で仕上げてあります。

陶磁器と違い、ガラスはその物性から様々な注意点があります。

代表的なのは360度透けて欠損部が見えてしまうこと。

今回のように欠損を埋めているのがわからないようにするのがポイント

です。

その他ヒビの止め方、接着の仕方等々、陶磁器の技法が基本でありますが、

ガラスならではの手順がありますので、チャレンジしたい方は教室でまず

ご相談下さい。

またデキャンタという栓が入るものですと、破損の位置によっては、その

加重に対しての配慮も必要になります。

独特の補強方法をお勧めしておりますので、あきらめずに修復をご検討

下さい。

ところで仕上げに洋金箔を使ったのは、本体に金彩があり、それがアンティーク

独特の落ち着きのある色であったからです。

結果なじみがよく、修復部が目立たないという状態に仕上がりました。

お納めしたデキャンタは、栓が入り、同じアンティークのガラス瓶のある

場所に置かれると、しっくり収まっておりました。

帰るべきところに帰った修復品を見ますと、修復させて頂いた喜びを

感じます。

筆を持つ手

仕上げをする際に手が震えてしまい、よい線が描けないという

お悩みをよく聞きます。

その際仕上げをしている様子をお聞きしますと、筆を持つ手が

宙空にあることが多いようです。

この状態ですと震えてしまうのは、必然とも言えます。

そこでオススメしているのが、小指を器に着地させていることです。

上の画像は小指を置いた一例です。

置き方は器の形、仕上げの状態で変わってしまうので、ある意味正解は

ないのです。

ご自分がやりやすい方法で、筆を持つ手を安定させる形を見つけて

下さい。

これに加えて器を安定させれば、仕上げが格段に楽になると思います。

ホコリ大敵

よみうりカルチャー川口教室のYさんの作品をご紹介致します。

欠けを金泥で仕上げられました。

なかなか納得がいく仕上げにならず、何と20回以上やり直しをされた

そうです。

ここまでの回数チャレンジされる方はいらっしゃいません。

本当に素晴らしいことだと思います。

ご本人が気にされているのは、ホコリが入ってしまったこと、刷毛目が

出てしまったことです。

そこで以前のブログで紹介しました「美しい仕上げのためのコツ」を

再録したいと思います。

•室内に塵埃は舞っていないか

•作業テーブルに塵埃はないか

•自分自身が埃の出やすい服装をしていないか

•仕上げをする器を洗浄したか

•その器に埃をつけなかったか

•蒔下を描く筆は清潔か

•状態が悪い新うるしを使用していないか

•新うるしの塗りの厚みは適切か

•新うるし塗りの筆の運びは問題ないか

•蒔筆は清潔か

•蒔筆は適切な穂先か

•金銀泥に塵埃は混入していないか

•金銀泥を蒔くタイミングは適切か

細かい内容ですが、美しい仕上げのためにはこれらをクリアする必要が

あります。

広い面積を仕上げられる場合には、特に気にして頂ければよろしいかと

思います。