カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

1週間経ちました

昨年末に収穫したトクサが、刈り取り後1週間経ちました。

1週間程度では色は緑のままで、目に見える大きな変化はありません。

しかし物によっては水分がなくなって、収縮してしまう場合もあります。

あまりにも細いのは仕事がはかどりませんが、道具として使うことは可能です。

トクサの乾燥時になかなか枯れ色にならないというのは、よくある質問です。

実は枯れ色になるには相当な期間が必要で、少なくとも数ヶ月はかかります。

1週間天日干しして水分がなくなったら道具としては使用出来ますので、色が

枯れ色でなくても安心してお使い下さい。

トクサの刈り取り 2014

今年も年末にトクサの刈り取りを行いました。

刈り取った状態です。

先の枯れた部分は切り落とし、細すぎるものは取り除きます。

生えている時点で枯れているものは劣化していますので、道具としては

使えません。

選定した状態がこれです。

1週間干したら、道具として使用可能になります。

刈り取ったあとの状態です。

残った部分は枯れてしまいます。

ここから新芽は出てきません。

来年春、別のところから芽が出てきます。

地面から上がなくなっても根は生きています。

新芽が出るまでは、それほど頻繁でなくとも構わないので、

水やりを忘れないようにするのが大切です。

トクサは寒さに当たれば当たるほど、硬くなると言います。

私の物は鉢植えのせいか、寒気に当たると寒さ焼けしてしまうので、

毎年早めに刈り取りしています。

しかし地植えの方はなるべく寒さに当て、刈り取った方がよいと思います。

香水塔の修復

先日からレポートしている庭園美術館の香水塔について、今回の

修復過程の興味深い点について書いてみたいと思います。

このオブジェの白い弾丸状の部分と上の渦巻き部分は、フランスの

国立セーブル製陶所で作られています。

弾丸状の部分は庭園美術館として生まれ変わる前に破損し、かなり

バラバラに割れてしまっていました。

以前の修復で形状は戻されていたものの、ひび割れがひどくなり、今回

改めて修復されました。

この修復を担当されたのが西洋の古陶磁器修復を行う工房いにしえの

佐野智恵子さんです。

佐野さんはイギリスで専門教育を受け、「カラーフィル」という方法で

修復をなさいます。

これは元の陶磁器の色•透明度•質感を合わせたパテを埋め込む方法で、

再修復もしやすいのだそうです。

ここに日本の金繕いとは文化の違いがあります。

陶磁器が後の世代に伝える文化財と捉え、表面的には全くわからない

ように修復し、数十年後、数百年後の再修復にも備えるのがイギリス

の文化なのです。

(食器としては使用出来なくなります。)

それに対し、日本の金繕いは使う為に直すのが第一義となります。

これはTOPページの記事にも書きましたように、持ち主のステータスとして

茶席に出すのが大事だったからです。

また繕った状態も景色として尊びました。

香水塔は細かい破片に割れてしまっているなどとは、全くわからない

ように修復されています。

この角度から見るとミミズ腫れ様の線が数本見えるくらいです。

香水塔自体の美しさとともに、それを拝見することを可能にして

くれた高い技術をご覧頂きたいと思います。

箱は大事

10月から受講して下さっている方は、今月のカリキュラムは接着に

なります。

接着後、器は元の形になりますので、それが入る大きさの箱を

お持ち下さるようお願いしております。

箱はこのようにお持ち帰り用としても使えますが、ほこりよけや

簡易な室にもなりますので、大切なアイテムです。

よく教室で何でも捨てられなくなったというお声を聞きますが、

箱はその捨てられない筆頭になっているかもしれません。

接着のカリキュラムでは、箱がないと安全に持ち帰ることが

難しくなります。

教室で代用になるものを探すのは、かなり大変です。

ぜひお忘れないよう、お願い致します。

馬尾胎漆器

引っ越しで珍しいものが見つかったシリーズ第2弾です。

ご紹介するのは、「朱漆馬尾胎蒟醤椀」です。

ミャンマー製のこの椀は、軽くて弾力性があります。

胎は、薄く削いだ竹で編んだ上に、馬の毛を巻いてあります。

このように器が変形しても弾力性のある漆がついてきます。

これは樹脂成分が日本の漆(ウルシオール)とは違う“チチオール”という

漆からでる性質です。

ところで蒟醤とは、塗面に線刻して色漆を充填する技法を言います。

当地では一般的な器種なのだそうですが、柔らかい質感とともに蒟醤が

エキゾチックさを醸し出しています。

大トクサの脇芽

トクサ刈り取りの季節が近づいてきたので、トクサに関する質問

が多くなってきました。

先日大トクサを誤って購入された方から質問がありました。

細く脇から伸びた芽は、使えるのか?

というものです。

トクサは風に煽られるなどして傷つくと、脇から細い芽が出ることが

あります。

これ自体かなり細く、盆栽などで使われる「姫トクサ」のようです。

しかし細くなったとはいえ、大トクサには変わりがありません。

削る力が弱いのです。

トクサは細さが重要ではなくて、目の細かさにあります。

細い脇芽とはいえ、大トクサとして目が大味なのは変わりがありません。

先日ブログでご紹介した「ファルカタ」(南洋桐)のようですが、

やはり日本の種類であるものをオススメ致します。

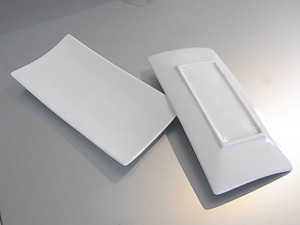

お皿貯金

蒔絵などの作品作りのために、完品の器も良さそうな物を見つけると、

購入しています。

名付けて「お皿貯金」。

先日も雑貨店で購入して参りました。

少々小振りの角皿ですが、108円と安価な割に綺麗な形をしていたので、

即購入。

このように普段は行かないお店で気に入った物を見つけると、妙に

得した気分になります。

金繕いの教室では「置き目」「平蒔絵」などのカリキュラムを設けて

おります。

その時に欠損のないお皿の準備をお願いしていますが、急に気に入った

ものを見つけるのは、なかなか難しいようです。

練習とは言え完成すればご自身の作品となり、食卓を飾ることも可能です。

お出かけのついでに器の取扱いのあるお店がありましたら、覗いてみて

下さい。

思いがけない出会いは、その日一日をhappyにしてくれます。

ファルカタ

桐には、とてもよく似た材があります。

「ファルカタ」といい、別名を「南洋桐」というくらいです。

全体が白く、肌理が荒いです。

こちらは本物の「桐」です。

肌理が細かく、詰まった感じ。

カッターで切ると、切断面にツヤがあります。

ファルカタは贈答品の化粧箱として使われることも多いので、実は

目にする機会も多いのですが、類似材と知らないと「桐」と間違えて

しまうかもしれません。

見た目はとても似ていますが、桐に比べると材の強度は落ちます。

工芸の材としては、避けた方がよろしいかと思います。

もし判断に迷うようなら教室にお持ち下さい。

実物を見れば、判定できると思います。