カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

拭き漆で復活

木製の食器•カトラリー類は、ほとんどの物がウレタン塗装されて

います。

ウレタン塗装は耐水性があり、陶磁器と同じように食器洗いが

可能なのが便利なのですが、長く使用していると劣化し、剥がれて

きます。

そのような状態になってしまったものが、いくつか出来てしまったので、

本漆の拭き漆で復活させることにしました。

れんげです。

右側のものは先がヒビが入ってしまっていたので、既にヒビ止めを

施してあります。

画像の状況は、残っているウレタン塗装を紙ヤスリで削り取ったところ

です。

1回目の拭き漆が終わったところです。

左側のれんげは樹種が南洋材だったと思うのですが、紙ヤスリを

かけた時点ではわからなかった斑模様になっています。

これはこれで面白いと思いますが、拭き漆を重ねていく過程で、

適宜調整するつもりです。

右側のスプーンは、メイプル材です。

ウレタン塗装が剥げてしまっていた部分が濃くなりましたが、

他の部分は均質に塗り上がりました。

昨年からこのブログをご覧になっている方から、京都の骨董市で

購入してきたお盆の修復はどうなった?と質問が来そうです。

それも忘れている訳ではないのですが、どうも目先の物に目が

いってしまいますね。

ゴム手袋の下準備

漆かぶれとは、アレルギー性接触皮膚炎の一種です。

そのため漆かぶれを避ける為には、皮膚を露出させないことが

重要になると以前のブログに書きました。

本漆と最も接触するのが、ゴム手袋です。

どんなに神経を使って作業をしていても、どこにつけたか全てを

把握するのは無理なので、私は作業の切れ目ごとに頻繁にゴム手袋を

交換します。

その際手際よく交換したいので、2枚一組ずつセットして準備して

います。

稀に漆かぶれを起こさない方もいらっしゃいます。

長年扱っていると減感作療法のようにかぶれなくなるという説も

ありますが、用心しておくに越したことはないというのが私の

考えです。

それはいろいろな方から、様々なケースで発症した漆かぶれの

厳しさを聞いているからです。

接着直後は洗わない

金繕いの講座を受講して下さっている方は、真面目で綺麗好きという

傾向があるように思います。

そのため「洗ってしまって…」というアクシデントがよくあります。

代表的な例が接着直後です。

はみ出した新うるしを削って頂くと、どうしても洗いたくなってしまう

方が出ます。

その結果、せっかく接着したものが剥がれてしまうことがあります。

お気持ちはよくわかりますが、接着後1ヶ月経っていたとしても、

接着面はデリケートです。

水が接着面にしみ込んでというような問題ではなく、水洗いする際に

いろいろ器を取り回す行為がダメージを与えると思われます。

最終的に仕上げの前に綺麗に洗浄致しますので、それまでは洗うのは

我慢して頂きたいのです。

教室でお願いしていないことは、すなわち何か問題が生じることです。

聞いていないことは教室で確認してから、なさるようにして下さい。

磨き過ぎないためには

欠損を埋めてきた箇所を、怖くて磨き切れないという方もおられますが、

磨き過ぎてしまうという方が多くおられます。

女性の場合、鍋やキッチンを磨くので、どうしても磨き過ぎる傾向が

あるようです。

ではこれを防ぐのには、どうしたらいいか。

まず第1は、時間を決めて磨くことです。

タイマーを設定して、必要以上に磨き続けないようにするとよいと

思います。

テレビを見ながら作業するようであれば、コマーシャルの間だけに

するというのもいいと思います。

第2には、こまめにチェックすることです。

元々の器通りに形が戻っているか、頻繁に触って確認するのです。

この時に欠損近くを確認するだけではなく、180度離れたところから

触ってくると、客観的に確認が出来ます。

根本的な問題として、元々の形が戻っているか判断しにくいというのも

あるかと思います。

これは器の形がどのように構成されているか考えてみると、判断しやすいと

思いますが、「慣れ」も大きな要素です。

まずは第1、第2のコツを試してみて下さい。

漂白 もう少しの状態

漂白がすっきり出来ないと、ご質問がありました。

もう少しで綺麗に漂白出来る1歩手前の状態について、画像を

お送り致します。

ヒビというのは器の縁から発生していますので、縁に近いところが

開いています。

ここから漂白剤が入っていくので、汚れはヒビの終わりの方に溜まって

いきます。

ですので画像でも下の方にぼんやり汚れが溜まっているのがご覧に

なれるかと思います。

(非常にわかりにくい画像で、申し訳ありません。

画像をクリックすると、拡大表示します。)

ここまでくれば漂白はもう少しです。

汚れが抜け切る1歩手前なので、ぜひ続けてみて下さい。

ところでなぜ綺麗に漂白して頂く必要があるのか、漂白を完遂する

いくつかの方法については、教室で説明させて頂いている通りです。

ご不明の点は教室でご質問下さい。

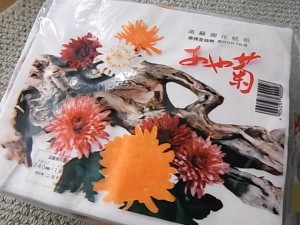

本漆用紙類

本漆の清拭用には、様々な紙が利用されています。

特徴は紙粉が出ない、漆に影響がある含有成分がないというところです。

現在私が使っているのは「あや菊」という本来は化粧用の

ティッシュペーパーですが、漆芸用品として販売されています。

表面が滑らかで、紙粉が出ません。

しかし1枚1枚積み重ねた包装になっているので、私は作業前に

2枚づつに組んだ状態にして準備しています。

普段ティッシュペーパーのポップアップ式に慣れてしまっているので、

この作業がなかなか面倒です。

そこで代替になるものを探してみました。

こちらは業務用の製品で、クレープ加工が拭き取り性を上げています。

もちろん紙粉も出ません。

これは以前ご紹介した摺漆用紙のように、拭き漆に使えそうです。

これも同じく業務用のティッシュペーパーです。

前の物と違うのは滑らかなところです。

これが「あや菊」のポップアップ版として使えるのではないかと期待して

います。

実際使ってみたら、またレポート致します。

藍の種まき 2014

昨年生藍染めは燃焼し尽くしたと思っていたのですが、飾り座布団を

つくる生地を染めてみたくなってしまい、今年も藍を育てるところ

から始めてみました。

昨年育てた藍の種をつけた穂先です。

藍の種は翌年しか発芽しません。

ここから種を採取しました。

昨年蒔いたのは、種苗メーカーの発売している種を分けて頂いたもの

でした。

それに比べて自家製の種は、少々小さいように思います。

発芽率が心配なので、多めにプランターに蒔きました。

この5月の気持ちのよい気候にのって、たくさん発芽してくれるのを

祈ります。

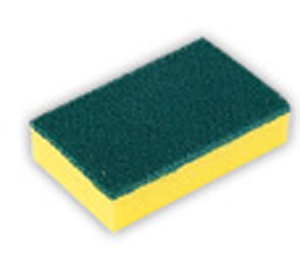

やさしく洗う

昨日に引き続き、よみうりカルチャー大宮教室のSさんの作品を

ご紹介致します。

今日のSさんは、以前にも仕上げた作品をご紹介させて頂いて

います。

割れていたものを接着し欠損を埋め、金泥で仕上げられました。

均等に鳥脚状に割れた様は、美しいくらいです。

また仕上げの金泥が釉薬に馴染んで、とても自然です。

Sさんは、割れにしろヒビにしろ線状の直しは難なくこなされており、

何も言うことはありません。

あえて問題と言えば、洗い方です。

荒めのスポンジで洗ってしまったそうで、縁の部分の金泥が薄くなって

しまいました。

新うるしの講座では蒔き放ちの技法で仕上げて頂いておりますので、

仕上げの表面は何もカバーされていない状態になっています。

ですので仕上げた部分は漆器と思って、やさしく扱うのが肝心です。

改めて仕上げをした器の扱い方を整理してみます。

1.電子レンジで使わないこと…金銀泥がスパークします

2.食器洗浄機で洗わないこと

3.目の洗いスポンジで洗わないこと

4.クレンザーを使用して洗わないこと

5.割れた物を修復している場合には片手で持たず、両手で持つこと

時間をかけて修復した器です。

大切に扱って美しい状態を長く保って下さい。

仕上げ 均一がよい?

仕上げについて多い質問がのひとつが、線は均一がよいのか

ということです。

割れたものの接着の場合、ぴったり接着されて細線になっている

部分と表面に欠損があって線が太くなる部分と同じ器の中でも

状態が違うことがあります。

これも前日のブログ記事のようにお好みで構わないのです。

欠損通りランダムな線になるのもよし、太い部分に合わせて均一に

描いてもよしです。

画像の器は、欠損なりに仕上げています。

部分的に線を整えているところはありますが、私は破損したままの

線が美しいと考えているからです。

破損も器の形態によって物理的に生じているのですが、これも

自然の摂理のように感じています。

しかしこれはあくまでも私の考え方です。

ご自身が均一な線が美しいと思えば、そうして頂いて構いません。

もし迷われるようでしたら、まず欠損なりに仕上げてみては

いかがでしょう?

修復した状態をそのままなぞればいいので、線を描きやすいと

思います。

その上で気になるところを修正していく、という方法もあります。

細線と太い部分が混在している線の描く手順に疑問がありましたら、

教室でご質問下さい。

ご説明致します。

仕上げの範囲

欠損を埋め終わってどうするかお考えになるのが、仕上げを行う

範囲だと思います。

講座ではお好みで構いませんとお話しているのですが、これは

欠損部が平滑に埋まっていれば、仕上げの範囲はいかようにも

出来るからなのです。

上の画像は欠損は埋め終わっており、あとは仕上げるだけに

なっている器です。

拡大してみると、左の端ににじんだように見える部分があるかと

思います。

これは釉薬が剥がれ落ちそうになっていたのを止めてある部分です。

このにじみがある以上これも含めて仕上げをするしかないのですが、

全体の形も角張っていて、若干不自然さがあります。

しっかり平滑に下地を作りましたので、自分好みの感じに変えて

仕上げをする予定です。

この変更は仕上がった状態では、まったくわからなくなります。

極論を言えば、この欠損部を梅や桜の花の形に蒔絵をしてしまっても

構わないのです。

しかしこれはあくまでも欠損が平滑になっているからこそ出来ること。

埋め方が今ひとつであれば、仕上げの下に欠損の形がはっきりわかって

しまいます。

意匠を加えた仕上げをしなくても、綺麗な仕上げをするのには

「下地が肝心」なのです。