カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

金銀ツートン

昨年くらいから修復のご依頼で好評なのが、金と銀のツートン

仕上げです。

このお抹茶茶碗は、若い茶道家オリジナルの野点用夏茶碗

だそうです。

白磁に茶だまりの部分が銀彩と、モダンなデザインになっています。

これが2つに割れてしまっていたのです。

銀彩の部分はもちろん銀泥仕上げですが、白磁の部分は金泥仕上げと

ご依頼頂きました。

ツートンに仕上げるのは別段難しいことはなく、時間をずらして仕上げる

だけなのです。

(もちろん合わせ目にちょっとした工夫は必要ですが…)

このツートンがモダンな器のデザインと合って、よい結果になったと

思います。

ちなみに器自体の銀彩が硫化していましたので、銀泥仕上げも色が馴染む

ようにひと手間かけてあります。

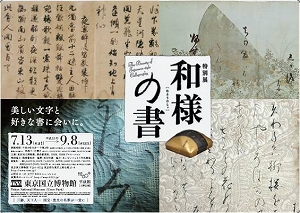

和様の書

現在、東京国立博物館で行われている『和様の書』という展覧会に

原一菜(いちな)先生の引率で出かけました。

和様の書とは、中国から伝来した漢字を日本人が独自に発展させた書を

言います。

漢字自体も柔和で優美な書体を作り出しますが、一番わかりやすいのが

仮名でしょう。

時代を追っていく展示は大変わかりやすいのですが、書にあまり関心が

ない方でも織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった時の権力者の人柄が

窺える書には興味を持たれると思います。

かなの書に苦戦している私としては、名筆とうたわれる書を拝見出来たのは

とても刺激になりました。

また小さい色紙に書かれた書を近くで見られたのは、20時まで開館している

金曜日を選んだからかもしれません。

ところで東京国立博物館の本館は、建物としても見所があります。

まずは入り口正面の大階段です。

映画やドラマなどでも使われていますので、ご存知の方も多いかと

思います。

1階の15室と16室の間にあるラウンジのモザイクタイルです。

質実剛健な印象の本館で、漆喰壁に埋め込まれたモザイクタイルは

日本人の感性に合うと評価されています。

本館で展示されている『日本美術の流れ』は、平成館の和様の書展示に

関連づけているものがあります。

合わせてご覧になってみてはいかがでしょう?

『和様の書』の会期は、9月8日までです。

トクサの購入先

このブログで紹介しました「箕輪漆工」さんで販売している

トクサは、後日購入して確認したところ、大トクサと判明

しました。

大トクサは削りがあまりはかどらないので、お勧めできるとは

言えません。(2016.2.29.追記)

トクサについて多い質問が、道具として販売しているところについて

です。

そもそもトクサとは何だったのか。

現在の紙ヤスリと同様のものでした。

江戸時代には柘植の木が入れ歯として使われていたのですが、その

加工用に使っていたとか、桐の下駄の浮づくり(柔らかい木目を削り、

堅い木目を浮き上がらせる)に使ったり、爪磨きに使用したなどと

様々な話があります。

しかし現代では紙ヤスリにその役目を譲ってしまい、取扱いのあった

漆芸材料店でも置かなくなってしまいました。

金繕いの教室でご提供しているトクサも、私が自分で育てたものを

道具として使えるようにしているものです。

しかし最近取扱いのある漆芸材料店を見つけました。

福井県にある箕輪漆工さんです。

太さが2種類あります。

すぐにお手元に入手されたい方は、こちらへどうぞ。

ただ私自身が購入して確認してはおりませんので、入手先の

参考としてお考え下さい。

割れの接着 花器

花器(一輪差し)の首の部分が折れてしまっていた物の修復が

完成しました。

私は陶器の仕上げの場合太めに仕上げることが多いのですが、今回は

割れの線ギリギリの細いラインで仕上げてみました。

銀で仕上げしてありますので、いずれ硫化して釉薬の色に馴染んで

きますが、折れている位置を考えるとなるべく目立たない方がよいと

考えたからです。

ご依頼頂いた方からも「生まれ変わった器に見入ってしまう。」と

とても嬉しいお言葉を頂戴しました。

プラモデル材料•工具

金繕いの教室では「どこで購入したらいいですか。」というのも質問が多い

項目です。

金繕い材料店なるものは存在せず、多くは漆芸材料店、画材店、DIYショップ

などで入手しています。

意外に穴場なのが、プラモデル材料店です。

細かい物を細工するという意味では作業が似ているからでしょうか、

筆や工具など流用可能なものがあります。

都内ですと東急ハンズ渋谷店や、ヨドバシカメラ秋葉原店に置いて

います。

もしついでがありましたら覗いてみて下さい。

思わぬ便利グッズに出会うかもしれません。

プラチナ泥の仕上げ

教室で仕上げの材料としてお渡ししているのは、金•銀泥です。

特に銀泥は蒔いた直後の白色から硫化し、黒に変色していく過程も

お楽しみ頂けます。

しかし銀色を維持したいというお好みの場合は、プラチナ泥という

選択肢もあります。

画像は以前深刻なヒビとしてご紹介しました平鉢ですが、プラチナ泥

で仕上げをしています。

プラチナ泥は銀色ではありますが、銀より青味が強く、暗い色に

仕上がります。

この色は変化することはありません。

金繕いの歴史から見れば、プラチナは近代のものということになります。

また価格も金の3倍ほどと高価です。

この点をご理解の上、お使い頂くのもよろしいかと思います。

割れの接着 仕上げ

このところ修復のご依頼を頂いていた品がいくつか完成しましたので、

ご紹介したいと思います。

以前、接着した器としてご紹介していたものです。

釉薬に馴染む金で仕上げをしました。

「鳥脚」と呼ばれる割れ方がとても美しいです。

ご依頼頂いた方にも、とても気に入って頂けました。

修復の仕事をしていて、最も充実感がある時です。

置き目 + 桜の花びら

金繕いのカリキュラムの中に「置き目」という技術があります。

これは転写の方法なのですが、この技術を覚えておくと、絵が

苦手な方でも無理なく柄が描けるようになります。

実例としてご紹介するのは、NHK文化センター柏教室のNさんの

作品です。

※金泥を払う前です

作品中、波の絵が置き目して頂いたもので、それに桜の花びらを

フリーハンドで描き加えて頂いています。

Nさんの作品は、桜の花びらの筆運びが生き生きとしていて、

蒔き放ちの技法の魅力がよく出ています。

これからこのカリキュラムをなさる方は、無地で、平ら、釉薬が

あまりザラザラしていない、金泥が映える色といった条件の練習用の

お皿探しを心がけて頂ければよろしいかと思います。

ご連絡

NHK文化センター柏教室は8月がお盆に差し掛かるので、8月

30日に振替されます。

お間違いのないよう、ご出席下さい。

はまぐりの稚貝 ぜんな

はまぐり貝の稚貝を入手しました。

「ぜんな」と表示されている場合もあります。

貝合せに使用する場合、はまぐり貝を煮て食べて頂くようお願い

致します。

焼き蛤にしてしまうと、貝の表面が痛んでしまうからです。

※国産の貝をお求め下さい。

中国産は表面が脆く、色もいまひとつです。

煮る際にも注意が必要です。

急加熱してしまうと、貝にヒビが入ります。

出汁で煮る場合でも、冷たい状態からゆっくりと加熱して下さい。

あとは1ヶ月程水に漬けて頂くと、加工がしやすくなります。

(水が臭くなりますので、適宜取り替えて下さい。)

教室で磨き方をお教え致しますが、お持ちになる際には湿った

状態でお願いします。

タッパウエアに水に浸した状態か、濡らしたキッチンペーパーに

包んでお持ちになるとよいと思います。

2枚貝をつないでいる蝶番の部分ですが、無理に切らなくて結構です。

貝の方が割れてしまうことがあるからです。

もちろん自然にはずれてしまったのなら、構いません。

はまぐり貝は、季節によって入手出来るサイズが変わります。

稚貝は夏場ならではです。

大きい物は金箔貼り映えしますが、ぜんなサイズも箸置きや、薬味入れ

などとして食卓に使うのもよろしいかと思います。

いずれにしろ自分で購入して磨き上げ、金箔を貼った貝合わせは、

思い入れもひとしおになるはずです。