カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

底が抜ける

金繕いの教室を受講の方がお持ちになられた大鉢です。

底が抜けてしまっていました。

骨董の器ですと完全に底が抜けなくても高台に沿うようにひびが

入るケースは珍しくありません。

厚みが変化しているところで破損していることから、技術的な未成熟さ

という骨董特有の問題が考えられます。

また使っている方が重ねて収納していることで破損を誘発していることも

原因かもしれません。

原因がなんであれ、このような状態でも金繕いは可能です。

破損状態に臆せず、チャレンジして下さい。

美吉野紙と吉野紙

金繕いの欠けの仕上げをする際に使用をお勧めしているのが

漆漉し紙の「美吉野紙」(みよしのし)です。

一見、和紙に見えますが、合成繊維のレーヨンで出来ています。

漆のチューブの口金で固まっているものが混入しないようにする

為に使って頂いています。

購入先は漆芸材料店になりますが、100枚、50枚とまとめて販売されて

いることがほとんどです。

こちらは古来、漆漉し紙として使われていた「吉野紙」です。

奈良県・吉野町の昆布さん夫妻が楮から漉いている和紙です。

かつては宮中の女官が懐紙として使っていたこともあるそうで、その

柔らかさから「やわやわ」と呼ばれていたそうです。

残念ながらレーヨンの美吉野紙が1枚¥20と安価なのに比べて1枚

¥400程度と高額なのは否めません。

金繕いの教室では漆漉し紙として使うことはなく、補強の為に使って

います。

購入先ですが、吉野紙は和紙専門店で、美吉野紙は漆材料店でと

はっきり棲み分けされています。

見分けがつかないとのお声もありますが、仕上げの際には美吉野紙は

必須です。

是非ご理解頂きたい内容です。

トクサの色

春を迎えて我が家のトクサは新芽が出始めました。

2〜3月にトクサの刈り取りを行った方から特に質問が多かった

のがトクサの色についてです。

初回にお渡ししているトクサが画像右のように枯れ色になっている

せいか、ご自身が刈り取ったトクサがいつまでも青々とした緑色の

ままだが、使えないものなのではないか?というものです。

道具としてトクサを使う場合、色は全く関係ありません。

刈り取って1週間干して水分が飛んだら、それで道具として使える状態

になっています。

「金繕いの本」をお持ちの方は是非90ページをご覧ください。

使い方を詳しく解説してあります。

廣瀬佐紀子展 ー地の上 天の下Ⅱ ー

学生時代からの友人であり、日本画家の廣瀬佐紀子さんの個展に行って

きました。

彼女の真骨頂は雄大な山の風景です。

実際に登山して見た風景を絵にしているのですが、山を登った上でスケッチ

するのは大変なことだそうです。

天候に左右されるので、同じ風景をスケッチするのに複数回用する場合もある

ので、その過酷さは想像を超えるものがあります。

コロナ禍で外出も躊躇われる環境にあると、彼女の雄大な作品は清涼感を感じ

気持ちを豊かにしてくれます。

今回の個展ではグループ展では見られない小品も出展されています。

山岳風景とは違う彼女の作風が楽しめますので、こちらも必見です。

展覧会は京橋の林田画廊で4月2日(土)までです。

ぜひ足をお運び下さい。

しべを蒔絵

カルチャープラザ公津の杜教室のTさんの作品をご紹介致します。

金繕いではありませんが、自作の陶器の絵柄に蒔絵した作品です。

椿の花を渋い色の染付で描かれたお茶碗です。

しべの先端を金泥・銀泥で蒔絵されています。

それだけなのですが、ずっと華やかになりました。

蒔絵は金繕いの仕上げだけでなく、加飾を目的にしても可能です。

ちょっと手間をかけるだけで雰囲気が変わりますので、チャレンジ

しがいがあるかと思います。

もしお手元に物足りない器がありましたら、蒔絵をお考えになって

みませんか?

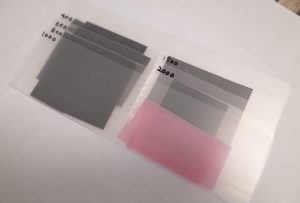

カード入れの活用

紙ヤスリの保管方法について、今までいろいろな工夫をされている方を

ご紹介してきました。

今回はNHK文化センター柏教室のNさんの方法です。

活用されたのは長財布に入れるカード入れです。

段々に仕分けされているので、使いたい番手を探しやすいと思いますし、

何よりスリムなので、道具箱の隙間に入ってくれそうです。

販売されているサイズはA4版くらいなので、このサイズで持ち運ぶのは

大変です。

1回に使うサイズにカットし、裏側に番手を油性マジックなどで書いて

おくのがいいかと思います。

ぜひ過去にご紹介した分も検索して頂き、ご自分に合った方法でなさって

みて下さい。

粉引の縁

NHK文化センターさいたまアリーナ教室のOさんの作品をご紹介致します。

粉引の小鉢の縁がたくさん欠けていました。

粉引は素地と化粧土の活着が悪く、縁がボロボロと欠けてしまう場合があります。

基本的に欠けは全て埋めて頂きますが、悩まれるのは多数の仕上げをどうするか

ということだと思います。

粉引の色には金が合うので金でもいいと思いますが、目立ち過ぎると感じる方も

多くおられます。

その場合にお勧めしているのは銀泥の仕上げです。

銀泥が硫化する初期の過程でシャンパンゴールドになります。

この時が粉引の色に自然に馴染みます。

Oさんも多数の欠けを丁寧に埋められました。

銀泥の色は頃合に止めて頂ければと思います。

流用出来ます

金繕い中の器を教室に持ち運ぶには気を使うかと思います。

基本的には器は一つずつ箱に入れるのをお勧めしていますが、

なかなか器に丁度いいサイズの箱を探すのは難しいところです。

以前にもご紹介していますが、100円ショップの文房具に流用

出来るものがあります。

まずは折り紙ケースです。

だいたい直径15cm程度までのなます皿が入ります。

丸い器を入れるには正方形の入れ物が必要ですが、正方形はなかなか

ありません。

そういう意味で折り紙ケースは便利かと思います。

もう1点は書類ケースです。

ある程度のサイズのお皿を入れるのに便利です。

お皿のサイズでB5、A4と使い分ければいいと思います。

もちろん大きい箱に幾つかの器を入れても構わないのですが、運んでいる

最中に崩れる可能性のある入れ方は避けるべきです。

せっかくの作業、特に仕上げをした器を痛めてしまっては残念過ぎます。

注意しすぎるくらいが丁度いいと思います。

祝!入選

先日、終了した「カルチャー芸術祭」で入選を果たしたカルチャープラザ

公津の杜教室のMさんの作品をご紹介致します。

フリーカップの割れです。

義母様の持ち物で、以前にも座部が欠けていることから、接着後、再破損

しないように内側を和紙で補強してあります。

外側から見るとかなりバラバラに割れているのがお分かりになるかと思います。

しかし内側は和紙を貼った後を完璧に平滑に磨き上げられ、真鍮箔を貼って

います。

もちろん割れの仕上げも完璧に美しいのですが、内側がとても綺麗に磨いて

あり、平滑に箔が貼られているので、これが一見して和紙の補強とはお分かり

にならないと思います。

ここまでの美しさを実現したのは、一重にMさんの丁寧な作業に他なりません。

誠実に作業を積みかねたからこその美しさなのです。

入選は当然の結果と言えます。

カルチャー芸術祭に出展して頂いた生徒さんの作品を見て、ご自分の作品の

やり直しを決めた方がおられます。

Mさんの作品は、そういう気持ちに導く力のある作品です。

“金継ぎ”技法で作る箸置き・アクセサリー

柏の葉T-SITEで行った後、リクエストがありまして、またシー陶器や

シーグラスを使って呼び継ぎが体験できる箸置き、アクセサリー作りの

イベントを行うことになりました。

八千代緑が丘教室のTさんの作品

帯止めの金具をつけられました

2022年1月19日(水) 10:00〜11:30

船橋市塚田公民館

参加費:2,300円(材料費込み)

箸置き1個の製作を考えていますが、別売の金具を使ってアクセサリーに

仕立てることも可能です。

通常の金繕いの教室では使用しない材料を使って1日で完成させることが

出来ます。

お問い合わせ&お申し込みはトライラボ070-5569-7908

残席3名様です。

ご検討をどうぞ宜しくお願い致します。