カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

チューブのキャップが開かなくなったら

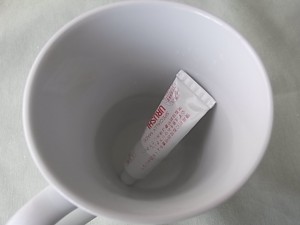

金繕いの教室で使っている新うるしのチューブが開かなくなった

場合、一番安全•簡単なのが、熱湯に浸けることです。

適当な器にキャップを下にして浸けるだけです。

1分程で、あっさり開いてくれるはずです。

その際には一番強度があるチューブの肩の部分を持つのが

ポイントです。

くれぐれも口にくわえて歯で噛んであけたりしないで下さい。

チューブをねじ切ってしまう方が多く、大変危険です。

では、そもそも開かなくならないようにするには 、どうしたらいいか。

ひとえに口金•キャップをきれいにしておくことに尽きます。

1日の作業が終わって仕舞う時、ひと手間かけてみて下さい。

チューブを立てて保管しておくのも効果があります。

薄め液は薄めない

各カルチャーセンターの金繕い教室でお使い頂いている

薄め液の使い方を誤っていた方がおられましたので、

改めてご説明したいと思います。

右端にあるのが、薄め液のボトルです。

教室の初回にお渡しし、半量を道具の洗浄用に別の瓶に分けて下さいと

お願いしています。

この際、薄め液を水で薄めることはありません。

薄め液と水は混ざることはなく、分離してしまいます。

さらに洗浄効果も減じます。

また新うるしを水で希釈することもありません。

新うるしも又、水と混ざることはありません。

このように全ての技術•材料を通じて、水で薄めるということは

ありませんので、ご注意下さい。

必須道具 メラミンスポンジ

金繕いの仕上げの前に、洗剤での洗浄だけでなく、メラミン

スポンジでの洗浄もお願いしています。

白くて硬いスポンジが、メラミンスポンジです。

「激落ちくん」などの商品名で販売されており、100円ショップ

でも取扱いがあります。

使い方は水を含ませて絞ったあと、こするだけ。

洗剤はいりません。

作業後の汚れも落ちますので、是非お求めになって教室にお持ち

下さい。

ご家庭のお掃除にも便利です。

ところで仕上げ前に洗浄するのは、なぜか?

一生懸命作業してきて頂いた器には、新うるしの活着を妨げる油分が

付いている可能性があります。

それを落としてきれいにするためです。

洗浄した器は、布製のふきんで拭かないで下さい。

埃の付着につながります。

埃が仕上げ面についていると、埃の形に仕上げが盛り上がって

しまいます。

原則、自然乾燥でお願い致します。

注:エコロジーの立場から食器洗いに洗剤を使われない方も

おられるかと思いますが、仕上げのためには必要な行為です。

ご理解下さい。

便利なお店

金繕いの講座では、蒔絵の練習の為、無地のお皿をご用意

頂いております。

その際、便利なのが陶画舎です。

本来は陶磁器に絵付けを行う『ポーセリンアート』の材料店なの

ですが、蒔絵練習用に使えるの器の他、金繕いの仕上げ用筆

などの道具類も扱っています。

ただし器は基本的に白ばかりです。

お好みに合えばリーズナブルだと思います。

大事にすると…

以前のブログで筆の洗い方について解説しましたが、この手順で

絶対やってはいけないことがありますので、改めてご説明したいと

思います。

洗い用の薄め液の中で洗っている時や、洗剤をつける際に筆を

強く押し付けていませんか?

このように押しつけますと、毛が金具に当たって切れていきます。

筆の毛がどんどんなくなるという方は、このような洗い方をして

いることが多いようです。

洗い液の中では穂先を泳がせるように左右に振って洗い、中性洗剤を

つけて洗う時には爪で穂先をほぐしながら、中に洗剤が入り込むように

洗います。

赤漆を使った時には、泡が赤く染まらなくなるのが洗い上がりの目安

です。

ちなみに泡になって出てくる石けんは、意外に洗剤分が少ないので

避けた方がよいと以前のブログに書いています。

固形石けんは、お使い頂いて構わないのですが、その場合は筆を

石けんにこすりつけるのではなく、手で泡立てたものを筆に含ませて

下さい。

もちろん台所用の食器洗い洗剤でもOKです。

液体の洗剤•石けんを使うのが、一番確実かもしれません。

上手な仕上げの第1歩は、道具のメンテナンスにかかっています。

下地用の筆は高価な物ではありませんが、この筆で洗い方を身に

つけて頂けますと、仕上げ用の筆もよいパフォーマンスをして

くれると思います。

面倒だとは思いますが、是非お願いしたい習慣です。

真綿とは

金繕いの道具のひとつに真綿があります。

私共では真綿は、仕上げ部分を磨き上げるのに使用しています。

改めて『真綿』について調べてみました。

繭を煮て引き伸ばし綿状にしたもの。

生糸の副蚕である汚繭,揚繭,出殻繭や玉繭等の製糸のしにくいもの,

不能のものをセッケン,灰汁(あく),ソーダ等のアルカリ剤で精練

してよく水洗,1粒ずつ水の中で広げて引き伸ばし,中のさなぎ(蛹)や

不純物を除去し,ゲバと称する真綿掛枠に広げて掛け,乾燥させる。

(出典:コトバンク)

つまり『真綿』は絹100%なんですね。

では真綿の『真』は何なのかというと、元々綿とは絹しかなかったのですが、

後年発生した綿花から出来る綿と区別するために『真綿』となったとか。

さて金繕いで真綿を使用する理由ですが、蒔き下の漆を傷めない柔らかさと

埃が出ないところにあります。

1,300メートルと長い繊維体なので、木綿の綿のように埃が出ないのです。

是非お間違えのないように…

この真綿についてご相談があるのが、汚れてきてしまった場合のことです。

気になってきたら、ほぐして洗ってみて下さい。

復活致します。

ところで真綿は手に入りにくくなっています。

漆芸材料店の他、手芸材料店でも取扱いがありますが、入手が難しい

ようでしたら、ご相談下さい。

仕上げの手順

金繕いの最終工程が仕上げとしての“蒔絵”です。

カリキュラムで練習をし、いざ仕上げようと思われた時、

迷われるのがどこから始めるかという問題です。

基本は、内側から、反時計回り(右利きの方)で、です。

要するに先に仕上げた所を触らないように進めればよいのです。

上の画像のような内外に仕上げを行う場合、内側から始めれば

先に仕上げた部分を触らずに外側の仕上げに移行出来ます。

ただ、あまり見えない外側をウォーミングアップ(練習台)と

して先に行うという考え方もあります。

またこのように縁にいくつかの仕上げを行う場合は、反時計回り

(右利きの方の場合)に進めて行けば、先に仕上げた部分を

触らずに作業出来ます。

※90度以上離れている箇所は、これにとらわれないでも大丈夫です。

いずれのケースでも金泥を蒔くタイミングを逸してはなりませんので、

時間を見ながら作業し、適宜蒔きながら進めるとよいでしょう。

複雑な損傷で長い距離を仕上げなければならない場合は 、特に注意が

必要です。

どこで見切るか、あらかじめ計画してから作業を始めた方がよいかと

思います。

このように仕上げは器により、ご自身のお考えにより、たくさんの選択肢

があります。

ご不安の場合は、教室にお持ち頂いて仕上げることも可能です。

その際には仕上げ部分がデリケートな状態の器を安全に持ち帰る

ことができるように、必ず箱をお持ち下さい。

箔はさみ

はまぐり貝に金箔を貼る際に必要な道具が“箔はさみ”(竹製)

です。

金箔は0.1ミクロン(1万分の1mm)ととても薄いものですので、

直に触ることは出来ません。

自然素材で出来ていますので、市販のものはバラツキが

あります。

教室で販売しているものは私が使いやすいものを選定し、

金箔があしらいやすいように先を整えております。

ご自分でお求めになる方は使いやすい物の選び方、先の

整え方を教室でご確認下さい。

陶器 磁器

金繕いでは陶器か磁器かによって下準備に違いが出ます。

ですので講座の初日にご説明しているのですが、意外に

あとで迷われてしまうことが多いようです。

まずは簡単な陶器と磁器の見分け方です。

陶器とは胎が土で、低い焼成温度で焼いています。

釉薬に覆われていない高台裏には、この土が見えています。

磁器は磁石を、高い焼成温度で焼いています。

高台裏は石の白色が見えています。

磁器は胎に吸水性がないので全て下準備の必要はありませんが、

陶器の吸水性があるものについては、金繕いを始める前に準備が

必要です。

吸水性の有無の調べ方、撥水性の付け方については教室でお話

している通りに行って下さい。

ところで吸水性があると判断された陶器についてですが、疵の

内容によって下準備が不要になるものはありません。

例えば ニュウ•ヒビは下準備が不要だが、割れは必要というような

ことはないのです。

なぜなら下準備とは割れ口に撥水性をつけるのが目的だからです。

何らか破損して胎が現れているという意味では、どのようなタイプの

疵でも変わりがありません。

注 磁器でも甘手と言われる貫入の入ったものや、絵付けが剥離

しやすいものは注意が必要です。

液体洗剤をお使い下さい

金繕いの教室で、お悩みを聞く機会が多いのが筆の処理

です。

お話の大半が漆で固まってしまったというものです。

この状態の原因は洗浄がいまひとつの為なのですが、皆様

薄め液で漆を落としたあとの洗剤はどんな物をお使いでしょうか?

(以前のブログで洗い方を説明しておりますので、ご参照下さい)

最近ハンドソープでは泡になるタイプが販売されていますが、

筆洗いにこの泡タイプをお使いではありませんか?

ハンドソープの泡タイプは、筆を洗うのには適しておりません。

なぜなら爪先で揉みほぐすように穂先を洗っても中まで

浸透しないからです。

中性洗剤なら台所用で構いませんので、どうぞ液体タイプを

お使い下さい。

お悩みが解決するかもしれません。