カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

天目茶碗の窯キズ

NHK文化センター柏教室のTさんの作品です。

天目茶碗の窯キズを金繕いされました。

このお茶碗はお寿司屋さんがご自分のお店に出す器を自作したいと習い

始めた陶芸での作品です。

Tさんは、これを貰った方から金繕いの依頼を受けたそうです。

縁から亀裂が生じていたのを窯キズ独特の方法で埋めて、金泥で仕上げ

られました。

釉薬に映えて美しい金繕いになったかと思います。

通常、窯キズが生じた器が市場に出回ることはありません。

窯キズ独特の手法や仕上げ方を学びたいという方は、作家さんか陶芸を

なさっている方から譲って頂くのがよろしいかと思います。

「神様の成せる技」と言われる窯キズです。

金繕いをなさるなら、一度は体験して頂きたい手法です。

トクサの寒さ焼け

自宅で栽培しているトクサですが、しっかり寒さに当てて硬くしようと

今年はまだ刈らずにいます。

それが寒さに当たって赤茶色に変色してきました。

これは枯れた訳ではないので、刈らずに春を迎えるとまた緑色に戻ります。

心配されている方はどうぞご安心下さい。

削りカスを払う刷毛

2016年11月のブログにも同様の内容をアップしているのですが、また

ご質問頂いたので再度説明したいと思います。

金繕いの作業で生じた削りカスを払う際、何を使ったらいいのかという

ご質問です。

私が使っているのが豚毛のペンキ塗り刷毛です。

100円ショップで購入しました。

2016年のブログでは35mm幅のものだけでしたが、のちに細かいところも払える

ように幅15mmのものも買い足しています。

このような道具がない場合はティッシュペーパーで代用することもありますが、

ティッシュペーパー自体がいろいろな成分を含んでいるので、避けたいところ

です。

安価なもので構いませんので、専用の道具をお使いになるのがいいと思います。

金箔の保管

金箔は保管方法が適切でないと使いにくくなります。

避けなければならないのは湿気と圧縮です。

いずれも箔の間に入っている箔合紙に金箔がくっついて離れなくなります。

専用の桐箱です。

湿気からも守られますし、平滑も保てます。

しかしこれはある程度の量を持っている方なら宜しいかと思いますが、

個人で趣味の範囲だと大きすぎると思います。

私は持ち運びにはボール紙に挟んでジップロックの袋に入れています。

厚みを気にしなければ100均で販売されている折り紙入れのプラスチック

ケースもいいかもしれません。

その他、有名羊羹店の空き箱もちょうどいいサイズです。

ノートやファイルの間に挟んで圧縮してしまっている方は入れ替えをご検討

下さい。

桜の蒔絵

産経学園ユーカリが丘校のTさんの作品をご紹介致します。

桜の柄が入った楕円形の大皿にひびと欠けが入っていました。

お皿の上方からひび、右上に大きい欠けがありました。

ひびは左右に入っていた桜の枝を模して蒔絵をして頂き、右上の欠けは月を

イメージして半円に仕上げて頂きました。

当初Tさんは右上の欠けは桜の花びらを大きく拡大した形で蒔絵をすることを

検討されていました。

しかしこれは元々の桜の図柄からするとオーバーサイズになってしまい、違和感

が生じます。

そこで月をイメージした幾何形態の半円にして頂きました。

こちらは銀泥で仕上げてありますので、硫化すれば縁の色に馴染ませることも

可能です。

桜の枝は花びらを金泥、茎を銀泥で仕上げられています。

金泥と銀泥の仕上げのタイミングが近くてブレンドしてしまった部分もあり

ますが、元々お皿にあった図柄を利用しているので、仕上げの部分が自然に

見えると思います。

本当に美しい仕上げになり、Tさんご自身の満足度も高い完成になりました。

紙ヤスリの収納

以前、蛇腹式の名刺入れに紙ヤスリを収納していた方を紹介しました。

今回はNHK文化センター柏教室のNさんの工夫を見て頂きます。

同じ名刺入れですが厚さ8mm程度とコンパクトに収められています。

使いやすいサイズにカットした紙ヤスリを仕切りに従って収められて

います。

持ち歩きに使うのであればコンパクトなケースなので、便利なのでは

ないでしょうか。

実は最初、このケースを取り出された時に何が入っているのかと驚きました。

ケースを開けられて綺麗に紙ヤスリが整頓されているところを見て、その

工夫に感心しました。

手元にある全数を収納するなら蛇腹式のものがいいと思いますが、持ち歩きに

コンパクトにされたい場合はオススメです。

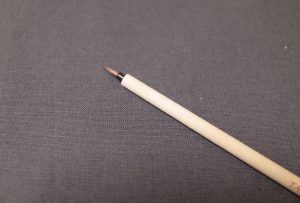

筆の大きさ

このところ金繕いの教室で気になるのが筆の選び方です。

広い面積を塗るにも関わらず、細い筆で無理をなさっている方が

見受けられるのです。

私は大まかに3種類の大きさを使い分けています。

最初は小さい面積から細線を引くことも出来る細い筆です。

新うるしの教室で最初にお渡ししている豚毛の筆です。

次はもう少し太い丸筆です。

先程の筆より広い面積を塗る場合に選択します。

大体3cm角くらいの面積までなら、この太さで十分です。

ただ繊細な線は引けません。

ひびや割れの溝を埋めるのなら可能です。

貝合わせの制作でハマグリ貝の内側に弁柄漆を塗るのにお勧めしている筆です。

幅8mmで、呼称は平筆となります。

お重の内側を塗るような大きな面積は無理ですが、10cm角くらいまでなら何とか

塗ることは可能です。

3cm角以上になったら、このような平筆を選択するのがマストです。

どの筆を選べばいいのか迷われる場合はご相談下さい。

適切な道具を選べば作業が簡単に済むばかりでなく、完成度も上がります。

トクサの刈り取り時期

花屋さんで購入したトクサの削り具合が良くないとご質問を受けました。

近年、トクサの直線的な姿が花生けでも注目され、花屋さんで手に入る

場合があります。

しかしご質問の通り、道具としては使えないのです。

これは今年の春〜夏に出た新芽を夏〜秋に刈り取っているからです。

新芽は乾燥させたとしても柔らかく、道具にはなりません。

今年の春に出た新芽です。

色がまだ黄緑色に近く、触ると柔らかいのがわかります。

昨年の春に出た芽です。

冬越ししていますので色も深緑色になっており、触ると硬いです。

今年の春〜夏に出た芽は寒さに当たってからの来年の2〜3月、新芽が

出だす前に刈り取るのがベストです。

1週間ほど乾燥させれば道具になります。

よく勘違いが多いのが生えている段階で枯れてしまった部分のことです。

これは既に朽ちて脆くなっているので、新芽同様、道具にはなりません。

乾燥していてラッキーではないのです。

トクサはマンションのベランダでも鉢植えで栽培が可能ですが、栽培が

苦手な方は既に道具として販売されているものをお求めになるのが良いと

思います。

刀剣研ぎ材料の並川平兵衛商店で求め下さい。

かなりクオリティーの高いトクサが販売されています。

漆筆 実験中

新うるしの教材でお出ししている漆筆ですが、豚毛の細筆という希少価値が

あるものの作りがあまり良くなく、痛みが早いのが悩ましいところです。

極論を言えば下地を作っている段階の筆は何でもいいのです。

しかしこの「何でもいい」が問題で、言われた方は戸惑うばかりかと思います。

道具から入るタイプの私としては、様々な筆を購入して実験しています。

まだ実験半ばで、これがオススメと結論が出てはいないのですが、参考までに

現在の状況をご報告したいと思います。

ナイロン毛のインターロン1026 #0です。

ナイロン毛は適度な腰もあって塗り易いのですが、使い続けていると先端に癖が

出てきます。

インターロンはそれを抑える加工がしてあるので、比較的長く使えるかと思います。

同じくナイロン毛のCAMLON PRO 620 #2/0です。

こちらはまだ使い始めたばかりなので様子がわかっていません。

漆芸業界で紹介されているので、信頼度はあるかと思います。

こちらは世界堂 GRシリーズ #0です。

馬毛と豚毛混合の天然毛です。

ナイロン毛のような癖の出現がないことを期待して使用中です。

馬毛がメインなので豚毛のみより柔らかい使い心地です。

プラモデルで著名なTAMIYA製の面相筆・短です。

柔らかめの馬毛ですが穂先が短いので使い易くなっています。

価格も他の筆が¥515〜¥360なのに比べて¥143と飛び抜けて安いです。

しかし軸が白木なので色がついてしまうのではないかと思います。

特に本漆で使いたい場合は油が染みてしまうのが問題です。

軸先を塗装するなどして工夫すれば、これが一番使いやすいと思います。

TAMIYA品以外の筆は世界堂のオンラインショップで手に入ります。

TAMIYA品も検索すれば様々出てくると思いますが、穴場はヨドバシ

カメラのネットストアです。

送料無料で迅速に届けてくれます。

これはいい!という筆に出会われた方は是非ご紹介下さい。

無人販売所

自宅工房の教室にお出でになっている方達に評判になりつつあるのが

駅からの途中にある野菜の無人販売所です。

販売所の隣にある農家さんのもので、採れたての新鮮な野菜を販売して

います。

メインは小松菜で、お料理に合わせた多様な小松菜の栽培でテレビ出演も

されているそうです。

プレハブの中でコインロッカー式の販売スタイルですが、清潔感もあるし

安全な感じもします。

なかなかの人気で夕方に行くと売り切れていることも、しばしばです。

私も夏に枝豆を何回か購入しましたが、甘くて美味しかったです。

やはり新鮮さが決め手なのでしょうね。

ナス、ピーマン、カブ、ほうれん草と取り扱い品目も多彩です。

場所は西船橋駅の近隣、スーパー・ベルクスの向かい、紳士服のAOKIの隣。

両替機がないので100円玉持参が必須です。