カテゴリー別アーカイブ: 日常の風景

毎日文化センター 開講しました

東京・竹橋の毎日文化センター教室が開講しました。

ご参加の皆様はとても意欲的に講座をお聞き下さり、私としても

気持ちを新たにしています。

どなたにも長く受講して頂けるよう、誠心誠意努めます。

今後の募集については毎日文化センターにお問合せ下さい。

小さい箔ハサミ

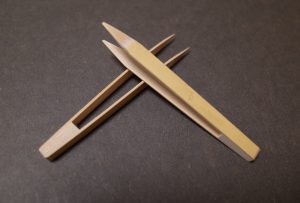

少し前のブログで小さい箔ハサミを購入したと書きました。

購入したままの状態だと使いにくいので、好みの形に削って

みました。

普通サイズの箔ハサミだと、小さい切り箔を扱うには大き過ぎます。

そういう場合に長さ10cm程度の小さい箔ハサミは便利です。

こちらが販売されている状態です。

先端の形の違いをご覧下さい。

ところでNHK文化センター ユーカリが丘教室のTさんがこのサイズの

箔ハサミを自作して下さったので、ご紹介致します。

何と鱒寿司の入れ物の竹を使って作られたのだそうです。

竹を適当な厚みに割くのは難しいですが、有り物を上手く流用するのは

とてもいいアイディアだと思います。

ご本人曰く、O型の作業とおっしゃる先端の形ですが、もう少し紙ヤスリ

で整えられると、さらに使い易いと思います。

ミニルーター買い替えました

教室で活躍しているミニルーターは、先端のパーツ(ビット)を

交換すると、削り、穴あけ、切断など様々な加工が出来る便利な

道具です。

10年以上使って来たので先端パーツを固定するコレクトチャックが

締まりにくくなり、ついにはモーターから異音がするようになって

しまいました。

そこでついに新品を購入しました。

右に写っているのが旧品です。

コードに赤いテープが巻かれているのは、生徒さんに切断されそうになった

部分です。

コレクトチャックの交換でビットはしっかり固定出来るようになりましたが、

異音を考えると寿命かなという気がします。

左の新品はモデルチェンジしており、少し細くなって女性には扱いやすく

なったかと思います。

今週金曜日から出動予定なので、お使いになる予定の方はお楽しみに。

旧品は本当に駄目になるまで自宅作業用にします。

10年以上使っていると既に「相棒」感があり、簡単には処分出来ません。

拭き漆中の箸

拭き漆で塗り直している箸ですが、既に木部が腐ってしまっており、

結局途中で削り直しています。

画像の右が腐ってしまって、変形している状態。

左が削って形を作り直した状態です。

元々ウレタン塗装がしてあったのですが、これがなくなってしまい、

木部が露わになった結果、腐って変形してしまったのです。

これは箸頭とか天と呼ばれる尾部を洗いカゴで下にしていたからなの

ですが、この話を教室でしたところ、箸頭を下にする派と箸先を下に

する派に分かれることがわかりました。

箸頭を下にする派は口に入れる箸先を洗いカゴの中に入れるのは

衛生面が気になるというのがその理由です。

また箸先を下にする派は口に入れる部分から早く水気を抜きたいと

いうのが理由でした。

試しに検索してみたところ、箸頭を下にする派が多いようでした。

修復という点で分析すると箸頭を下にする派は箸頭が痛みますし、

箸先を下にする派は洗いカゴに箸先がはまって折れることがあります。

何れにしても痛んでいることがわかったら早めに直すのが一番です。

これは陶磁器にも言えることです。

特にひびは大したことがないと思っていても、確実に進行します。

後悔先に立たずです。

決断はお早めに!

夜桜 2019

意図せず夜桜見物出来ました。

東京駅八重洲口近くの商店街です。

すでに葉が見えていましたが、夜桜独特の妖しい雰囲気は

味わえました。

例年、あえて桜見物には出かけないのですが、思わぬところで

出会えるとラッキーな気分になります。

予報によれば今週末で桜も終わりとのこと。

来年もラッキーな出会いを期待します。

残り布とは思えない筆巻き

セブンカルチャークラブ成田教室のAさん作製の筆巻きをご紹介

致します。

まずはAさんが同じ教室の方にプレゼントされたバージョンです。

道具を入れる部分が斜めにカットされているところが、おしゃれです。

タックが入っているので、太さのあるものでも余裕で入る工夫もされています。

くるくると巻いて縁と表についている2本の紐を結べば、綺麗に収まります。

縁と紐、本体の布のコーディネートがぴったりで、残り布とは思えません。

ちなみにAさんご本人のものは、こちらです。

こちらも本体の布と紐のコーディネートがされていて、大変美しいものに

なっています。

「簡単に出来ますよ。」とはAさんの談ですが、決してお裁縫が得意とは言えない

私からしたら大変な作業です。

仲々気に入った道具入れがないと悩んでいる方は多いと思います。

是非参考になさって下さい。

出身と在住

拙著「金繕いの本」やHPのプロフィールに「神奈川県横浜市出身」と

入れたところ、教室の方から遠くから来て頂いてと声をかけられる

ことが多くなりました。

都度、横浜は出身地で、現在住んでいるのは千葉県ですとご説明

しています。

ご存知の方も多いと思いますが、出身地とは人格形成に大きく影響する

学生時代(小学校〜大学)を過ごした場所を指します。

片や在住というと現在住んでいるところをいう訳です。

何故プロフィールに出身地を入れるかと言うと、それで何となく人柄を

察してもらえるからだと思います。

現在住んでいるところを明確にするのは、コミュニケーションを取る場合に

必要になってくるからではないでしょうか?

「遠くから来て頂いて」と言われる度に、日本語って難しいのだなと思わざる

を得ません。

置き上げ小筥練習課題

置き上げとは日本画の技法の一つで、専用の胡粉を盛り上げて立体的に

するものです。

これを応用して桐の箱を装飾する技法に藤那海工房 西登戸教室の方々が

チャレンジなさいました。

Kさんの作品です。

綺麗に真ん中に松、竹、梅をレイアウトされました。

今回は練習なので色も入れず桐の板となっていますが、それがレイアウト

と相まって、一つの完成作品として見られる美しさです。

今後はそれぞれのなさりたい画題に合わせて表面と側面4面に構図を

考えていく予定です。

器の修復を行う金繕いとは関係がありませんが、蒔絵には通じるところが

あり、楽しんで頂けると思っています。

納豆醬

度々ご紹介している「おむすび まるさんかく」のランチに

また出かけてきました。

今回の目玉は右のお皿に乗っている茶色のおむすびです。

玄米ご飯に納豆醬が入っています。

味わったことのない美味しさに魅了されてしまいました。

発酵食品が体にいいことはどなたでもご存じだと思います。

店主・大倉千枝子さん曰く「スーパーおむすび」

これさえ食べていれば大丈夫というおむすびになっております。

大倉さんの作るお食事を説明するなら、ただ一言「おいしい」です。

見た目も美しく、食べれば納得の美味しさです。

体が求めるものは自然とわかるはず、とおっしゃるお食事です。

予約が必須ですが、是非一度出かけてみて下さい。

三椏の花2019

先日、刷毛の江戸屋さんに出かけたついでに小津和紙さんにも

立ち寄りました。

昨年のブログにも書きましたが、今年も三椏(ミツマタ)が花を

咲かせていました。

三椏はジンチョウゲ科の落葉低木で、枝先が三つに分かれることから

「ミツマタ」の名があります。

花の香りも沈丁花に近いものでした。

和紙の三大原材料として知られていますが、日本に入って来たのは

最も遅く、近世になってからです。

優美で緻密な肌になることから印刷効果がよく、かつては紙幣として

使われていました。

金箔の間に入っている箔合紙も三椏です。

小津和紙さんには栽培が難しいと言われる雁皮も植えられています。

花が咲くなら是非見てみたいと思っています。