カテゴリー別アーカイブ: 日常の風景

迎賓館赤坂離宮に行く

昨年から見学の申し込みを何度もして、ようやく抽選に当たりました。

和風別館と合わせての見学です。

本館南側を噴水越しに。

左右対称の美しい構成です。

先般のアメリカ・トランプ大統領来訪の際、鯉に餌をあげていたシーンを

ご記憶の方もおられると思います。

その舞台になった和風別館です。

事前申し込みで当選しないと見学出来ないのですが、これがなかなか当たら

ないのだとか。

かなりシンプルな和風建築でした。

奥に茶室があり、様々なスタイルで接遇が出来るように工夫されています。

和風別館の前には各所に設置される盆栽が置かれていました。

和風別館見学者に渡されるバッチです。

桐紋ですね。

本館北側です。

車寄せがあります。

この北側の前庭までなら事前申し込みをしなくても見学出来ます。

正門内側です。

フランスから輸入されたこの門は当初黒だったのですが、現在は白に

変えられています。

残念ながら現在メインの朝日の間は改修工事中で見学出来ません。

しかし日本の技術の粋を集めた雅な世界を堪能してきました。

今まで日本各地の洋館を見てきましたが、やはり別格です。

機会があったら是非ご見学をお勧め致します。

NEW筆&ヘラ置き

年明けの休みの内に何とか作れないかと虎視眈眈と狙っていたのが

本漆用の「筆&ヘラ置き」です。

以前作ったのがあるのですが筆が転がってしまって、どうにも気に

なっていました。

材料にしたのが飾り台と三角形の棒材です。

飾り台はこれにディスプレーしたりするものだと思うのですが、下に

入れる板材にしてしまいました。

これで板をカットする手間が省けます。

難点は少々重いところですが、安定感があると解釈することにします。

ざっくり棒材をカットしたところです。

隙間が空いているところにヘラを立てかける予定。

筆を置く部分の彫り込みをしたところです。

細い筆2本と太い筆1本が置けるように幅が変えてあります。

元々のイメージは以前から持っているカトラリーレストです。

もう少し暖かくなったら拭き漆をして完成!

ということで以前作ったものに、あり合わせの端材を接着して改良。

これはこれでコンパクトで便利だし、何より金具を取り付けただけで

出来て何ていいアイディアなんて思っていたんですね。

しかし筆が全面接してしまうことで、転がってしまうとは(涙)

本漆の場合、筆が思わぬところに転がったら、それだけで“事故”です

からね。

こんな失敗もありますが、自作の道具が楽しみの一つでもあります。

DRYING BLOCK

前から気になっていた珪藻土で出来た調湿剤を購入してみました。

塩などの調味料の容器に入れておくと、調味料が固まらないというのです。

早速粗塩と砂糖の容器に入れてみました。

湿気の高い時期にどれだけ効果があるのか楽しみです。

購入した白は秋田県産の珪藻土。

他にあるピンクは石川県産、緑は秋田県産珪藻土と石川県産浅黄土のブレンド

と自然素材の色味なのだそうです。

吸湿力には限界があるので、一定期間使用したら時々外に出して乾燥させる

必要があるようですが、その他は特にメンテナンスが必要ないのも簡単です。

珪藻土といえば輪島の漆器の下地に使われているのが珪藻土です。

軽石のように多孔質になっている珪藻土は焼成されても漆を吸い込み、

堅牢な下地を作ります。

漆器の中でも高価な輪島の品ですが、手間のかかる下地があればこその

ものなので納得です。

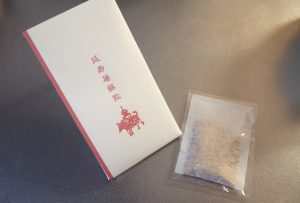

薬膳の屠蘇散

喪中ということで昨年末の門松・屠蘇散作りの講座に参加

出来ませんでした。

残念に思っていたところ、薬膳料理を修めた方から屠蘇散を

頂きました。

これをみりんで抽出して頂きました。

内容が多いのか複雑かつスパイシーで、とても美味しかったです。

屠蘇散は平安時代初期に伝わり、疫を除する効ありとされるもの

です。

これで新しい年の始まりという気分も高まりました。

今年もお世話になりました

喪中でも年末のご挨拶はしてもよいということなので。

皆さま、今年もお世話になりました。

昨年は「金繕いの本」の出版。

今年は出版記念パーティーの準備に始まり、各メディア対応で

終わりました。

ここ数年、毎年何かしら大きな「課題」のような出来事があります。

それを必死にこなしているのですが、それによって自分の成長を

感じています。

来年も何か「課題」がやってくるのでしょうか?

水仙の花活け

花活けのお稽古で水仙を活けました。

実は水仙の花活けがとても苦手です。

ご存知の方も多いと思いますが、水仙は花と葉を一度解体して

活けます。

その際、葉の向きが勝手に合うように変えるのですが、これが

とても難しいのです。

あまりいじりすぎると葉の状態が悪くなりますので、1〜2回で

決めたいところですが、なかなか上手くいきません。

年に1度、2月にしかお稽古しないのですが、今年は我が家が喪中

なので特別に今月のお稽古になりました。

その分、水仙の花期がまだありますので練習するしかありません。

私は生徒の立場になるというのは、とても意味があることだと

思っています。

慢心した「先生」になってはいけないと言い聞かせています。

ニコライ・バーグマンのお店

以前から素敵と思っていた「ニコライ・バーグマン」のお店に

贈り物のお花を購入しに出かけました。

お店の前の装飾です。

クリスマス仕様と思われます。

独特のセンスがいいですね。

ボックスフラワーは贈ってよし、もらってよしなので、これからも

出かけることになると思います。

ミャンマー土産

ミャンマーにお出かけになった方から、お土産に漆塗りの

小物入れを頂きました。

ミャンマーの漆器は塗面に線刻して色漆を充填した加飾が特徴です。

中を見るとたっぷりと漆が塗られているのがわかりますが、これが

固化しているのが凄いところです。

以前のブログで紹介しました「馬尾胎蒟醤椀」です。竹と馬の尾の毛で

胎が編まれているので柔らかくしなるのですが、それについていけるだけ

漆も柔軟性があるということです。

ミャンマーの漆は正確にはグルタ属の植物から樹液を採取していて、日本の

ウルシ属とは違います。

成分も「チチオール」で、日本の「ウルシオール」とは違ってきます。

日本とこのミャンマー産の漆と関係が深いことがわかっています。

すでに桃山時代に輸入したミャンマー産の漆で漆器を作り、輸出していたのです。

国産の漆とは違う性質の漆を使いこなしていたんですね。

お土産を頂いたことで、改めて勉強することができました。

粋な贈り物

何とも粋な贈り物を頂戴しました。

自由学園明日館の食堂椅子のミニチュアです。

自由学園明日館といえば拙著のグラビア撮影をした場所であり、出版記念

パーティーを開いた場所でもあります。

食堂の椅子はフランク・ロイド・ライトの弟子である遠藤新のデザインです。

スリットにはまった赤いパーツが印象的ですが、これは安く手に入る規格材を

使うための工夫です。

インテリアデザインを勉強した私にとって、椅子は必須アイテムと言えます。

これらを総合してミニチュアをプレゼントして下さるなんて、本当に粋な

計らいです。

早速、作業部屋に飾りました。

本当にありがとうございました!

コクリコ坂から 聖地巡礼?

昨日は港の見える丘公園の方からイタリア山庭園まで、横浜

山手西洋館の「世界のクリスマス」イベントを見学しました。

その後、イタリア山庭園を下ったところから「裏元町」と

言われる通りを通って元町・中華街駅まで歩いたのですが、

これがジブリ映画の「コクリコ坂から」の聖地巡礼みたいに

なったので、これもレポートします。

まずは「zaim cafe annex 」です。

こちらはギャラリーやパーティーなどのためのレンタルスペース

として運営されているところです。

大正末期建築の民家をリノベーションして、内部は無国籍な空間に

一新。

イタリア山庭園からしか見えないので、ちょっとした隠れ家風に

なっています。

「コクリコ坂」では建物のアイディアソースになったようで、

パンフレットの最初の見開きに屋根飾りが酷似した館が描かれています。

こちらは元町厳島神社です。

主人公・海の通学路に鳥居が出てきますが、この元町厳島神社が

モデルだと思われます。

実際は裏元町にありますので、山の上にある学校に通う海がこの

鳥居の前を通ることはないはずです。

しかし西洋館と神社の鳥居という取り合わせが、西洋と日本の

文化が出会う場所だった横浜らしさを出しているように思いました。

横浜は私が生まれた場所です。

元町はすっかり綺麗な街になってしまいましたが、面影が残る

ところに懐かしさを感じてきました。