カテゴリー別アーカイブ: 日常の風景

料理好きのうつわと片づけ

知人の大倉千枝子さんが『料理好きのうつわと片づけ』(河出書房新社)

という本で取り上げられました。

このブログをご覧の方は「おむすび まるさんかく」の店主とご説明

した方がおわかりになるかと思います。

その記事の中で私が金繕いした器も紹介して頂きました。

大倉さんが器を破損させてしまったら、金繕いをして大事にしているという

内容です。

本では料理に関わる他7組が紹介されていますが、いずれの方もこだわりの

器が素敵ですし、どのように手入れされているのか詳細に取材されている

のがとても面白いと思いました。

金繕いをされている方は器がお好きな方ばかりですので、きっと参考に

なる内容だと思います。

写真もきれいなので、見るだけでも楽しくなります。

ぜひ書店で手にとってみて下さい。

ポケット付き筆巻

書道のお稽古のために筆を持ち歩く際、筆巻を使っていました。

ごく一般的な筆巻なのですが、筆がするりと抜け落ちてしまう

ことがあり、いいものがないかと探していました。

見つけたのが、このポケット付きのものです。

実は同様のものを金繕いの教室に道具入れとして使っている方が

おられたので、同じものがないかなとは思っていたのです。

たまたま見つけて早速購入。

これで筆が抜け落ちて穂先が痛むことがないと思うと、かなり

満足感があります。

このごろのお気に入り

形から入るタイプの私は、文房具も好きです。

最近お気に入りなのが、「こすると消える フリクション」

シリーズです。

真ん中あたりに写っているボールペンは、定番。

右側の蛍光ペン、左側のサインペン、共に活躍中です。

発売当初は色が薄いのが気になっていたのですが、消えるというのは

抗し難い魅力でした。

大ヒット文具なので、持っている方も多いのではないでしょうか?

自由学園明日館三たび

以前のブログでもご紹介しました「自由学園明日館」に

行ってきました。

実は3回目の訪問になります。

前回のご紹介は夜桜見学の会で、手前に写っている桜が咲いていた

のが、今回は緑になったところでの訪問となりました。

なぜ明日館訪問なのかは、いずれご報告致します。

明日館の設計者は、今、世界遺産で話題のル•コルビジェと「近代建築

三大巨匠」と並び称されるF.L.ライトです。

日本に現存するのは、個人住宅が2軒と、帝国ホテルの玄関部分が

名古屋の明治村に保存されているだけです。

ル•コルビジェとF.L.ライトはほぼ同世代の人なので、調べてみました

が、面識はないようです。

これはル•コルビジェがフランス•パリ、F.L.ライトがアメリカを中心に

活動していたことが理由だと思われます。

明日館は単に見学だけではなく、“動態保存”といい、様々な形で

施設利用がされながら保存されています。

その利用度の高さを見ますと、やはり建物の魅力に理由があるように

思います。

決して大きくはないのですが、場所場所に変化があり、飽きさせません。

池袋駅から徒歩10分程です。

中でお茶も飲めますので、じっくり雰囲気を楽しまれるのをオススメ

致します。

川越散策

少し前の事なのですが、小江戸•川越に初めて行ってきました。

残念。

耐震化工事は今年10月くらいまでの予定なので、川越に

お出かけの予定の方は事前に確認されるのがよいかと思います。

蔵造りの町並みは、観光地化されつつも、保存状態のよい町家も

あり、見応えがあります。

川越の老舗菓子店「亀屋」5代目嘉七の隠居所として大正14年(1925)

に建てられた和洋折衷の住宅です。

皇族方をお迎えする用途もあったので、当時にしては設備も良いですし、

ステンドグラスの意匠も凝っています。

まだ今年1月に公開が始まったばかりなので、2階が非公開となって

います。

寝室のインテリアが素晴らしいそうなので、耐震問題が解決したら、

是非公開して頂きたいと思います。

常々洋館内部に管理室があるのは残念だと思っていたのですが、こちらは

管理棟が別棟になっています。

住宅なのであまりスペースがなかったのかもしれませんが、小規模住宅の

公開スタイルとして理想だと思います。

場所がメインストリートから離れていますが、建物好きの方ならば

足をのばしてみてはいかがでしょうか。

このところの事情

頻繁にこのブログをチェックして下さっている方は、このところ

すっかり更新がないのをどうしたのかと心配して下さっているかと

思います。

実は今、学園祭前のような状態になっております。

それでブログの更新がままならなくなってしまっているのです。

詳しい事情は近日お話出来るようになると思いますので、しばらく

お待ち下さい。

あと数週間で少しは落ち着く予定です。

目玉焼き専用たまご

面白いたまごを頂きました。

目玉焼き専用たまごで、商品名が「きみと一緒」です。

黄身が2つ入っている可能性大のたまごなのです。

大きさも普通のものより大きめです。

名前に間違いなく、黄身が二つでした。

子供の頃は黄身が二つ入っているとラッキーと喜んだものですが、

商品管理が徹底した現在では、黄身が二つあると規格外になってしまって、

かえって消費者のもとには届かなくなってしまったそうなのです。

それを逆手に取って、お子様に喜ばれますと商品にしたのがこれ。

子供でなくても楽しい朝食になりました。

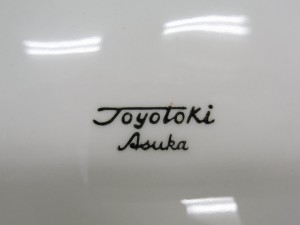

東洋陶器ふたたび

NHK学園市川オープンスクールのSさんがお持ちになった大鉢が

先日ご紹介した東洋陶器の器でした。

調べてみたところ、このロゴは昭和37年から44年に使われていたもの

ということで、この大鉢もそのくらいの年代のものということになり

ます。

「Asuka」というのは、シリーズ名で様々な形があった様子。

画像ではきちんと写っていないのですが、北欧デザイン風の鳥が

描かれています。

今回ご紹介しましたSさんの器も、先般ご紹介しましたカップも、

非常にコンディションがいいのには驚きです。

九州•小倉にTOTOミュージアムがありますが、そちらに食器が

たくさん展示されているそうです。

ご興味のある方は是非足を運ばれてみて下さい。

現場復帰

知人の「おむすびまるさんかく」の店主から預かっていた銀彩の

お皿の金繕いがようやく完成し、納入してきました。

画像手前にあるのが金繕いさせてもらったお皿で、奥にあるのが

お店で使われ続けていた同じお皿です。

大きく鳥脚型にひびが入っていたのですが、裂け目が大きい部分だけ

仕上げをし、他のところは目立たないようにしました。

このお皿は店主が25年前に購入したそうで、購入当初はまばゆい

ばかりに銀色が光っていたそうです。

店主は素地の焼締を見て、銀彩が硫化した状態との相性がいいに違いない

と読んでいたと言いますから、さすがとしか言いようがありません。

これにはお皿を作った作家さんも喜ばれることでしょう。

銀彩は金繕いをする際には繊細で、難しいところがあります。

今回はしっかりと銀彩が制作されていたおかげで助けられました。

いろいろ悩んで試行錯誤した金繕いとなりましたが、いい勉強を

させてもらいました。

今後の指針となってくれると思います。